工欲善其事,必先利其器:在任何工業系統中輕鬆引進人工智慧

在工業環境中部署人工智慧 (AI) 和機器學習 (ML) 應用,提高生產力和效率並節省營運成本,這一做法已引起人們廣泛的興趣。但是,正如任何工程師或工程主管所言,從馬達到 HVAC 系統,要讓已安裝的「智障型」機器變成「智慧型」機器,有三大問題要解決。

第一,AI 和 ML 專家不夠多,無法滿足需求,而且專家提供的服務代價不菲。第二,缺乏合格的資料集來訓練 AI 和 ML 系統,且市面上的資料集皆受到嚴格的保護。第三,AI 和 ML 系統一般都需要在高階處理平台上運行。

需要有個方法,讓沒有 AI 和 ML 經驗的工程師與開發人員快速建立 AI 和 ML 系統,並將其部署在高效、低成本的微控制器平台上。一家名叫 Cartesiam.AI 的新創公司正透過其 NanoEdge AI Studio 解決上述所有問題。讓我解釋一下他們的作法。

量化 AI 和 ML 的崛起

根據資料來源顯示,到 2020 年中,全球預計將有 200 億至 300 億台邊緣裝置1、2。「邊緣裝置」是指位於網際網路邊緣、與真實世界介接的連網裝置和感測器。其中,只有大約 0.3% 的裝置會添加 AI 和 ML 能力。根據進一步預估,到 2025 年,此類裝置會達到 400 億至 750 億台3、4。屆時,預期至少有 25% 需要具備 AI 和 ML 能力。

增加 AI 和 ML 能力,讓現有的「智障型」機器變成「智慧型」機器,是工業部署的主要因素。這其中的潛力毋庸置疑;例如據估計,僅在美國,目前「智障型」(傳統) 基礎架構與機器的價值就達到 6.8 兆美元。5

如何在邊緣更有效地執行 AI 和 ML

物聯網 (IoT) 和工業物聯網 (IIoT) 已經普及化,物件也逐漸連網,下一個難題是讓這些物件具有智慧。

以往要建立 AI/ML 應用,是先定義一個神經網路架構,包括神經層數目、每層神經元數目,以及不同神經元和分層相連的方法。接下來是存取合格的資料集 (資料集本身可能就已動用大量的時間和資源來建立)。這些資料集會用來訓練雲端的網路 (即採用大量具有龐大運算能力的高階伺服器)。最後則是將經過訓練的網路轉換成適合部署在邊緣裝置的形式。

根據 IBM Quant Crunch 報告6,資料科學與分析 (DSA) 已不再是新潮用語,反而成了不可或缺的商業工具。但越來越多人擔心,DSA 技術人才嚴重供不應求,光在美國,目前資料科學家的人數就已短缺 130,000 人。

遺憾的是,缺乏熟練的資料科學家及合格的資料集,將阻礙人們以快速經濟的方式,建立支援 AI/ML 的智慧物件。據 Cisco 稱7,IoT 專案的失敗率通常約為74%,AI/ML 專案的失敗率更高。

IDC 的資料顯示8,全世界大約有 2,200 萬名軟體開發人員。其中專精於嵌入式系統的,約有 120 萬人,但即便僅有最低 AI/ML 技能程度,也只佔 0.2%。

某些 AI 和 ML 系統 (例如執行物件偵測和識別的機械視覺系統),需要使用特殊的高階運算裝置,包括圖形處理單元 (GPU) 和/或現場可編程閘極陣列 (FPGA)。然而,AI/ML 技術的最新發展,能讓絕大多數的非視覺型 AI/ML 應用部署在相對低階,但對嵌入式系統來說相當重要的微控制器上。

根據 Statista 的調查9,微控制器在 2020 年的全球出貨量預期達到約 280 億個 (大約每秒 885 個),因此微控制器架構平台成為市場上最普及的硬體。微控制器兼具低成本和低功耗的特點,是將智慧能力帶到邊緣的最佳平台。

即使是有資料科學家和資料集資源,且預算幾乎不受限制的大型企業,也很難在 AI 和 ML 領域有所建樹。對小公司來說更是天方夜譚。如果情況維持不變,到了 2025 年,要有 25% 的邊緣裝置有增添 AI/ML 能力是絕對不可能的事。若是現有的微控制器架構嵌入式系統開發人員具備 AI/ML 應用開發能力,該有多好...

以簡單、快速、經濟的方式開發具備 AI/ML 能力的智慧物件

工業環境嵌入式應用最常見的運算平台就是微控制器,而其中最常見的莫過於 Arm 的 Cortex-M 系列,特別是 M0、M0+、M3、M4 和 M7。

圖 1:V2M-MPS2-0318C 是功能強大的開發平台,適用於 Arm Cortex-M 架構應用,且具有大量 I/O 和一個 LCD 顯示器。(圖片來源:Arm)

圖 1:V2M-MPS2-0318C 是功能強大的開發平台,適用於 Arm Cortex-M 架構應用,且具有大量 I/O 和一個 LCD 顯示器。(圖片來源:Arm)

企業依然能招募到傳統的嵌入式系統開發人員,但需要設法讓他們不必經過訓練,就能像 AI/ML 專家一樣。理想的解決辦法是讓傳統嵌入式系統開發人員輕鬆快速建立具有自覺的機器。這些機器可自動學習和瞭解所在的環境、識別模式並偵測異常,以及預測問題和結果,這些工作皆可在位於邊緣 (資料產生與擷取的地方) 且經濟實惠的微控制器架構平台完成。

如我之前提到的,Cartesiam.AI 的 NanoEdge AI Studio 能解決這個問題。要使用這個在 Windows 10 或 Linux Ubuntu 上運行的整合開發環境 (IDE),嵌入式系統開發人員要先在 Arm Cortex-M0 到 M7 之中挑擇目標微控制器。此外,開發人員或設計人員還要指定分配給解決方案的最大 RAM 容量。如果您對此有點生疏或一竅不通,不妨從 V2M-MPS2-0318C Arm Cortex-M Prototyping System+ 下手 (圖 1)。

V2M-MPS2-0318C 是 Arm Versatile Express 系列開發板的一部分。此板件附有相當大的 FPGA,可用於開發 Cortex-M 架構設計的原型。為此,此開發板也提供所有 Cortex-M 處理器的固定式加密 FPGA 實作。此外,還具有一些實用的周邊裝置,包括 PSRAM、乙太網路、觸控螢幕、音訊、VGA LCD、SPI 和 GPIO。

接下來,開發人員需要選擇要使用的感測器數量與類型;Cartesiam.AI 做法的優點在於,沒有硬性規定可使用的感測器為何。例如,可使用的包括:

請務必注意,開發人員不需要指定特定的零件編號,只需指定一般感測器類型。

下一步則是載入感測器情境資料,也就是與每個感測器相關的通用資料,讓系統瞭解即將處理的內容。

NanoEdge AI Studio 搭載豐富的 AI/ML「建構模塊」,可用來打造適合 90% 以上工業 AI/ML 任務的解決方案。在確定目標微控制器、感測器數量和類型,以及可預期的通用感測器資料類型後,即可從 5 億個可能的組合中,產生最佳的 AI/ML 資料庫解決方案。

如果願意,開發人員可選擇以隨附的模擬器,在執行 NanoEdge AI Studio IDE 的同一部個人電腦上測試這個解決方案。接著即可將此解決方案嵌入到主微控制器程式中,並在編譯後下載到要和目標機器建立關聯的微控制器架構系統中。

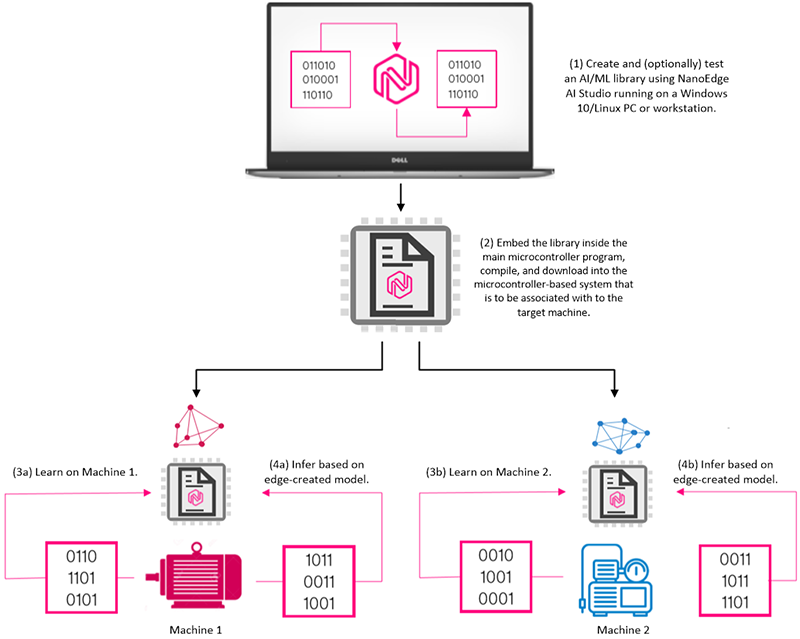

為了方便舉例,請假設要將兩台智障型機器變成智慧型機器。其中一個是幫浦,一個是發電機。同樣還是為了方便舉例,我們假設將使用溫度感測器和三軸加速計建立一個解決方案,且會在這兩台機器上都部署同樣的解決方案 (圖 2)。

圖 2:使用 NanoEdge AI Studio IDE 建立和 (選擇性地) 測試 AI/ML 資料庫後,該資料庫可嵌入到主程式中,並在編譯後下載到要和目標機器建立關聯的微控制器架構系統中。在學習階段 (通常是全天候 24 小時持續運作一週) 後,推論引擎即可用於發現和回報異常,並預測未來的結果。(圖片來源:Max Maxfield)

圖 2:使用 NanoEdge AI Studio IDE 建立和 (選擇性地) 測試 AI/ML 資料庫後,該資料庫可嵌入到主程式中,並在編譯後下載到要和目標機器建立關聯的微控制器架構系統中。在學習階段 (通常是全天候 24 小時持續運作一週) 後,推論引擎即可用於發現和回報異常,並預測未來的結果。(圖片來源:Max Maxfield)

當然,這兩台機器會有完全不同的特性。實際上,兩台在其他方面完全相同的機器,可能會因為其所在的位置和環境,而具有截然不同的特性。例如,兩個位於相同廠房、彼此相距 20 公尺的幫浦,即使完全相同,仍會因為安裝位置 (一個在水泥上,一個在木質地板托樑上) 及所連管路的長度 (以及形狀與材質),而展現出不同的振動曲線。

整個過程的關鍵是,AI/ML 解決方案應在已知的良好機器上單獨訓練,且此訓練通常需要用一週的時間,每天 24 小時不間斷運作,讓系統從溫度波動和振動模式中學習。當然,以後也可執行其他訓練,對模型進行微調,以考量不同季節的相關環境變化 (針對外部應用) 及其他預期變數。

解決方案經過訓練後,便可根據輸入的任何新資料進行推論,進而識別模式、偵測異常、預測問題和結果,並在需要時將結論呈現於儀表板,以進行技術和管理分析。

結論

我認為 NanoEdge AI Studio 會顛覆整個生態。此產品很直覺,能讓嵌入式系統設計人員使用低功率、低成本且已嵌入全球數十億台裝置的 Arm Cortex-M 微控制器,以低廉的價格輕鬆快速地在工業系統中整合 AI/ML 技術,將智障型機器轉換為智慧型機器,因此不僅能提高生產力和效率,更可達到眾所期盼的營運成本降低效果。

參考資料

1: https://www.vxchnge.com/blog/iot-statistics

2: https://securitytoday.com/articles/2020/01/13/the-iot-rundown-for-2020.aspx

3: https://www.helpnetsecurity.com/2019/06/21/connected-iot-devices-forecast/

4: https://securitytoday.com/articles/2020/01/13/the-iot-rundown-for-2020.aspx

5: https://www.kleinerperkins.com/perspectives/the-industrial-awakening-the-internet-of-heavier-things/

6: https://www.ibm.com/downloads/cas/3RL3VXGA

7: https://newsroom.cisco.com/press-release-content?articleId=1847422

8: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US44363318

9: https://www.statista.com/statistics/935382/worldwide-microcontroller-unit-shipments/

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum