基礎建設法案是否對供應鏈有所幫助?

幾乎整個夏季,大家對提議中的兩項全面立法感到振奮,即未來五年內 1.2 兆美元的兩黨基礎建設法案,以及為了提升美國在半導體產業的競爭力而提出的類似兩黨法案規劃。對於電子產品製造商和經銷商來說,這兩項計畫都很重要,但其中一項已經往前邁進,但另一項則在中途停滯不前。

基礎建設方面

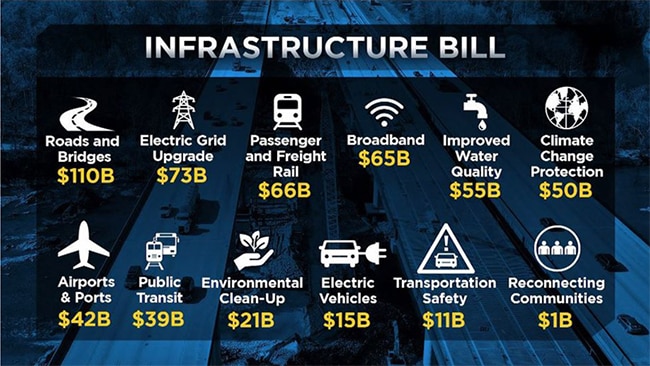

隨著今年接近尾聲,《基礎建設投資與就業法案》以正式展開行動,以期改善道路、橋樑、港口、機場以及汽車和運輸系統1,但半導體產業法案仍未通過預算。對於努力將材料運送到工廠,從供應商和合作夥伴取得零件,再將成品交付給客戶的製造商來說,毫無疑問地,我們既有的基礎建設,以及我們需要的基礎建設之間有所差距。新法案承諾大量改善,將直接或間接地幫助製造商,透過鐵路、公路或海運等方式取得產品。重點如下:

- 1,110 億美元建設道路、橋樑與重大交通計畫

- 660 億美元建設客運鐵路

- 110 億美元用於健全美國國家公路交通安全管理署、聯邦汽車運輸安全管理暑、管路暨有害物質安全管理署、《安全街道》計畫

- 390 億美元用於運輸,包括資本投資補助,以及低碳放、零碳放車輛採購計畫

- 250 億美元用於機場

- 173 億美元用於港口與水路

- 460 億美元用於基礎建設韌性投資

- 75 億美元用於低碳排與零碳排校車與渡輪,另編列 75 億美元用於電動車與低碳排校車與渡輪

- 650 億美元用於寬頻網路

- 550 億美元用於水資源基礎建設

- 730 億美元用於電力與電網基礎建設投資

圖 1:基礎建設法案通過後,可望改善公路、橋樑、港口、鐵路、電網、寬頻網路等設施。或許也可減輕製造商所面臨的一些重大供應鏈難題。(圖片來源: CNN)

圖 1:基礎建設法案通過後,可望改善公路、橋樑、港口、鐵路、電網、寬頻網路等設施。或許也可減輕製造商所面臨的一些重大供應鏈難題。(圖片來源: CNN)

新法案也將在交通部內新成立複合式貨運基礎建設與政策辦公室,並且將增列 1,000 億美元的專門基金,用來改善貨物運輸。此單位將負責管理計畫補助,也會協助聯邦、州與各地機關單位制訂貨運政策,鼓勵提升供應鏈效率。在基層方面,法案也將制訂商用貨車學徒計畫,最快將從今年一月開始實施。

半導體方面呢?

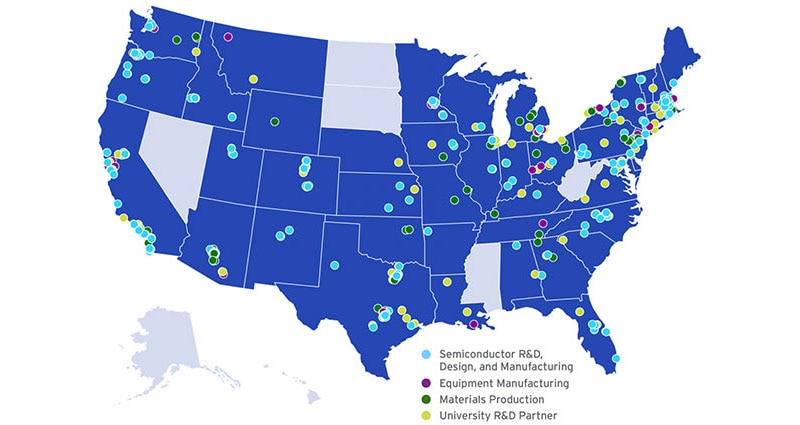

於此同時,半導體的製造在體制上一樣大幅落後。如今的事實是,全球銷售的晶片中,僅有 12% 的晶片是美國製造 (眾多資料來源提出的數據2),這是令人頭疼的問題;不論在採購必要元件,或打造健全的美國本土科技事業時都是一大麻煩。在 1990 年時,該數字為 37%,著實急遽下降。世界其他各國政府,無不向製造商提供強力誘因,吸引其在該國境內製造。

圖 2:美國政府有機會可對抗該國在全球半導體產業中,參與度逐漸降低的趨勢。健全的獎勵計畫會是導向該方向的重大步驟。(圖片來源:半導體產業協會與波士頓顧問公司)

圖 2:美國政府有機會可對抗該國在全球半導體產業中,參與度逐漸降低的趨勢。健全的獎勵計畫會是導向該方向的重大步驟。(圖片來源:半導體產業協會與波士頓顧問公司)

在六月時,參議院通過雙黨的《美國創新與競爭法案》(USICA)[1],藉此促進美國在科學與技術領域的領先地位。其中包括《美國晶片法案》所提出的 540 億美元聯邦投資,將運用在美國本土的半導體研究、設計與製造領域。然而,眾議院並未一同支持,因此該法案陷入僵局。

這可能是因為兩院對此問題都有一致的認知 (美國需要晶片),但不太清楚如何達成目標 (有些人擔心對中國採取強硬手段,切斷貿易往來,反而會讓情況惡化)。

針對美國製造需要什麼這件事,已經歷許多影響深遠且激烈的探討,但其實沒有簡單的答案。然而,各行各業與消費者已經認知到溝通的重要性。沒有單一法案或立法措施可以解決所有問題,但很明顯地,供應鏈與晶片技術是邁向進步的兩條大路。

參考資料:

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum