為何優良的 LNA 是天線前端發揮作用的關鍵

對於所有在學習 RF 和無線鏈路的學生而言,首先要瞭解的功課便是:天線遵從互易原理。這表示天線的發射和接收特性是相同的,且兩個模式在諸多屬性上沒有不同,例如發射或接收增益、光束寬度,或輻射場形等。假如知道天線在發射模式下的規格,便也會知道接收模式下的規格。當然,那些進行更高功率傳輸的天線,通常以更大的實體元件製造而成,以便滿足功率處理需求,但互易原理依舊成立。

目前有一些研究在探索採用超穎表面和超穎透鏡的非互易天線,但這些研究仍在研發階段,所以不納入本文探討。

互易原理確實是一種簡化的設計原理,不過發射和接收側的天線路徑,要比天線本身複雜多了。發射側的工作相當簡單,因為這只是一種確定性功能:取得一個已定義屬性的已知且相對強烈的訊號,且訊號已通過功率放大器 (PA),然後將訊號「呈獻」給天線。除了對載波進行調變的訊號,不知道其詳盡成分外,在天線路徑中,我們未知的部份其實很少,但這些大多 (並非全部) 對天線都無關緊要。

相較之下,接收器訊號路徑則是在更困難、隨機性的情境下運作。此路徑必須透過某種方式找到並擷取少量 RF 訊號功率,然後再當作電磁 (EM) 場傳感器,將此功率轉換成可用電壓。即便有各種類型與來源的帶內雜訊及干擾,以及某種發射器漂移,甚至是在某些應用中有都卜勒引發的頻移情形,此路徑都必須如此工作。

此情況下接收到的功率相當低,少數情況下以 mW 計,但在多數情況下以 µW 計,因此在天線上產生的對應電壓,通常是以 µV 計。在多數情況下,此電壓太小而無法直接進行解調,有個明顯的解決辦法:放大即可。具體而言,對於 GPS 訊號,接收訊號功率相對於 1 mW (dBm) 時,通常介於 -127 dB 至 -25 dB,而可用的 Wi-Fi 訊號範圍則是介於 -50 dBm 至 -75 dBm。

低 SNR 屬於互補性問題

放大解決方案只說明接收器的部分狀況。即使是 mV 的訊號,要放大幾個數量級也不難。但是,原始訊號還有雜訊,因此真正會影響接收訊號解調和解碼能力的因素在於訊噪比 (SNR)。對接收到的訊號進行任何放大,也都會放大內部的雜訊。若使用被動增益更高且尺寸更大的天線,就可提升接收訊號的功率,但接收到的 SNR 將保持不變。

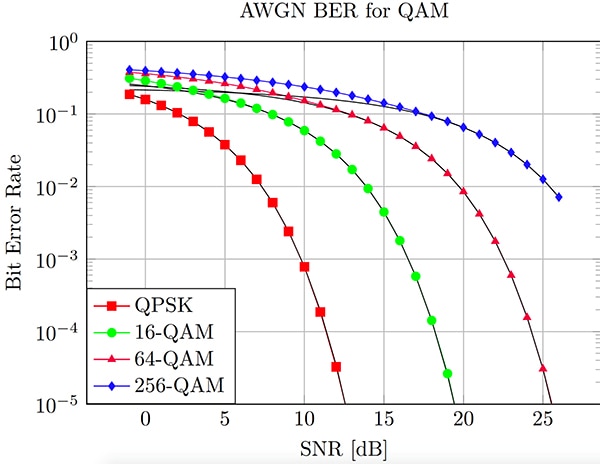

系統效能的關鍵指標之一,便是位元錯誤率 (BER) 與 SNR 的關係 (圖 1)。這些曲線的細節取決於許多因素,包括接收訊號強度、SNR,以及發射器使用哪種類型的錯誤修正碼 (ECC) 對原始資料進行編碼。也因此,更詳盡的圖表會針對原始的未修正位元串流,以及修正過後的位元模式 (QAM = 正交振幅調變),顯示其 BER 與 SNR 之間的關係。

圖 1:BER 與 SNR 的標準關係圖可揭露許多系統效能資訊;請注意,諸如 256-QAM 等更進階的調變技術,能提高有效的數據傳輸率,但在特定 SNR 下會犧牲 BER。(圖片來源:Julia Computing, Inc.)

圖 1:BER 與 SNR 的標準關係圖可揭露許多系統效能資訊;請注意,諸如 256-QAM 等更進階的調變技術,能提高有效的數據傳輸率,但在特定 SNR 下會犧牲 BER。(圖片來源:Julia Computing, Inc.)

有哪些典型的 SNR 值能在可接受的低 BER 下,成功進行解調?當然,這個問題沒有通用的答案,但可接受的 Wi-Fi 訊號 SNR 是 20 至 40 dB,舊式全類比電視是 40 至 50 dB,而行動通訊鏈路也大致相同。

當然也有極端的例子:我們仍能從航海家 (Voyager) 1 號和 2 號太空飛行器接收到訊號,兩者都是在 1977 年發射,現在距離地球已超過 110 億英哩。這些訊號是從飛行器的 23 W 發射器傳送到地球,訊號功率不到 1 aW (1 W 的十億分之一的十億分之一),且 SNR 僅幾 dB。為了提供某種程度的補償,訊號的數據傳輸率現已下調到大約 100 bits/s,亦即從距離更近、接收訊號強度相當高時的幾 Kbits/s,一路下降。

LNA 解決難題

工程界流傳著一個源自「無線」早期的老生常談,至今依然適用:如果沒有雜訊,多數系統設計的難題勢必會簡單得多。接收器的天線鏈路也是如此,理由很簡單。若要「增強」微弱的接收訊號,就需要用到放大器,但這也會把自身的雜訊加到訊號中,天線和接收器前端間的任何互連纜線,也會有此情形。

接收訊號放大的需求會造成兩難的情況。一方面,未放大的訊號因太微弱而無法使用;另一方面,放大會增強訊號強度,但同時也會降低 SNR,因此可能有損鏈路效能。若可選擇盡可能只引進最少雜訊的放大器,就可解決此兩難問題。

前端低雜訊放大器 (LNA) 有兩個參數最為重要:有多少雜訊會加到訊號中;以及可提供多少增益。LNA 是以高度特製的類比處理器製造而成,不止能提供增益,且幾乎不會加入自身的雜訊,但不適合非 LNA 應用。

我們以 Skyworks Solutions 的 SKY67180-306LF 為例;此雙階高增益 LNA 可用於 1.5 至 3.8 GHz 的應用,例如 LTE、GSM 和 WCDMA 應用的行動通訊中繼器和小型/大型基地台,以及 S 頻帶和 C 頻帶超低雜訊接收器 (圖 2)。

圖 2:Skyworks Solutions 的 SKY67180-306LF 是雙階的 31 dB 增益 LNA,可用於 1.5 至 3.8 GHz 頻率範圍且 NF 為 0.8 dB;第一階會針對低雜訊指數進行最佳化,第二階則可提供額外增益。(圖片來源:Skyworks Solutions)

圖 2:Skyworks Solutions 的 SKY67180-306LF 是雙階的 31 dB 增益 LNA,可用於 1.5 至 3.8 GHz 頻率範圍且 NF 為 0.8 dB;第一階會針對低雜訊指數進行最佳化,第二階則可提供額外增益。(圖片來源:Skyworks Solutions)

這款 16 引線 QFN 元件的第一階使用 GaAs pHEMT 電晶體來達到超低雜訊指數 (NF),而輸出階 (異質接面雙極電晶體) 可在此頻率下提供額外增益,並且具有高線性度和高效率。因此可讓 LNA 在 3.5 GHz 下達到 0.8 dB 的背景雜訊 (NF) 和 31 dB 增益。

另一個關鍵問題是 LNA 的實際放置位置;很明顯地,較簡單的作法就是將其與剩餘的接收器電路放在一起。不過這也表示,將放大訊號從 LNA 傳至系統的纜線,其中無法避免的熱雜訊,會加入到未放大的訊號中,進一步降低 SNR。因此,即便是超小孔徑終端 (VSAT) 衛星碟型天線等消費性應用,也會將 LNA 放在天線的焦點上。

結論

雖然天線發射器和接收器功能遵從互易原理,但實際的挑戰卻與之背道而馳。在許多 RF 天線情況中,專用 LNA 通常是將接收訊號位準提升到可用數值的最佳或唯一方式,而且對 SNR 的影響最小。市面上有提供專用型 LNA,可量身訂製以用於特定頻帶,且增益值能解決訊號位準/SNR 的兩難問題。

相關內容

《充分利用 5G LNA 的特殊製程》

https://www.digikey.com/en/articles/get-the-most-out-of-exotic-processes-for-5g-lnas

《瞭解無線設計中的低雜訊和功率放大器基礎知識》

《低雜訊放大器可發揮最大的接收器靈敏度》

https://www.digikey.com/en/articles/low-noise-amplifiers-maximize-receiver-sensitivity

參考資料

- Increase Broadband Speed, “Wi-Fi Setup Guide: What is a Good Signal Level or Signal-to-Noise Ratio (SNR) for Wi-Fi?”

- Nordic Semiconductor, “GPS functionality test”

- The Great Courses Daily, “Voyager 2” Sends Messages from Interstellar Space with Minimal Signal”

- National Radio Astronomy Observatory, “How Strong is the Signal from the Voyager 1 Spacecraft When it Reaches Earth?”

- IEEE Communications Society, “Voyager - A Space Exploration Mission Like No Other”

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum