工業自動化的實際 5G 應用

資料提供者:DigiKey 北美編輯群

2021-06-16

無線通訊在工業自動化中成為關鍵。目前,第五代 (5G) 蜂巢式通訊被普遍認為是促成第四代工業革命,即工業 4.0 或工業物聯網 (IIoT) 的關鍵無線技術。有些人甚至認為 5G 是造成消費性和其他非工業 IoT 裝設將會普及的一大原因,這是由於 5G 促成驚人的裝置連接數,無論這些裝置的位置。

圖 1:第三代行動通訊合作計畫 (3GPP) 整合電信標準組織,讓蜂巢式電信技術盡可能橫跨及向下相容。(標誌來源:3GPP)

圖 1:第三代行動通訊合作計畫 (3GPP) 整合電信標準組織,讓蜂巢式電信技術盡可能橫跨及向下相容。(標誌來源:3GPP)

5G 會取代現有的多種無線標準嗎?5G 能在應用中超越目前領先的 WiFi、藍牙、IEEE 802.15.4 技術嗎?還是 5G 只是一種改良技術,僅針對少數使用舊型蜂巢式技術自動化的應用?5G 的效能優勢為何?目前運用的程度為何?

為了解答以上問題,首先需考量 5G 和其他蜂巢式和非蜂巢式通訊的相異之處。5G 目前推出用於行動電話和工業網路,建置在前代的 2G、3G、4G 數位蜂巢式技術上。1G 不曾存在,因為 2G 的前代為類比無線電話技術,與現今的網路只有些微相似之處。2G 是第一個數位技術和加密的電話與簡訊 (SMS) 通訊服務。全球行動通訊系統 (GSM) 標準定義 2G 電路切換式網路,進行完整雙工語音通話。數年來,2G 網路進一步透過通用封包無線服務 (GPRS) 和 GSM 增強數據率演進 (EDGE) 提升效能。GRPS 和 EDGE 能以更高的數據傳輸率,傳輸網際網路連線一般用途資料封包,因此具有此能力的網路有時候分別稱為 2.5G 和 2.75G 技術。

3G 進一步提升數據傳輸率,甚至能進行視訊通話。相關標準包含 CDMA2000 和多種格式的高速封包存取 (HSPA)。

緊接著,4G 和甚至更高資料傳輸率透過長期演進技術 (LTE) 和 WiMax,運用多輸入多輸出 (MIMO) 傳輸。

5G 由 4G 演化而來,第一款商用 5G 網路產品在 2018 年末釋出。針對此開發的歷史演進,請參閱 2016 年的 DigiKey 文章《5G 將會如何改變工業物聯網》。私有和商業使用者最在乎的是,5G 網路如何能為數萬名使用者支援每秒數十 Mb 的數據傳輸率。也必須能夠為特定辦公室的數十名人員,提供每秒 1 Gbit 的連線。

5G 的另一項特性與工業自動化應用最相關。具體而言,5G 網路必須能讓數十萬同時連線達到超低延遲和高可靠覆蓋。這些特點是與 IIoT 和機器控制應用相關的大規模感測器開發關鍵。

請參閱相關 DigiKey 文章《5G 的承諾:能否兌現或只是噱頭》

頻譜和毫米波資料通訊

隨行動網路連線裝置而來的警示之一是頻譜短缺的威脅。一般而言,較低頻的頻帶提供更大範圍,較高頻的頻帶則能在小區域中允許更多連接數。對應的範例:1G AMPS 標準使用 800 MHz 頻帶,2G GSM 初始使用 1,900 MHz。今日許多 GSM 手機支援三或四種不同頻帶,以允許國際通用;目前行動網路在 700 MHz 和 2.6 GHz 之間作業。不過,IoT 增加連接至行動網路的裝置數量,既有的頻帶上,可用的頻譜逐漸減少。這就是為何 5G 開始推向更高的頻率,例如 6 GHz,或甚至高於 24 GHz 的毫米波頻率,包含 28 GHz 和 38 GHz。

圖 2:Sliver 高速互連支援 25 Gbps 數據傳輸率和 5G AAS 應用,包含資料中心和電信切換與路由。(圖片來源:TE Connectivity)

圖 2:Sliver 高速互連支援 25 Gbps 數據傳輸率和 5G AAS 應用,包含資料中心和電信切換與路由。(圖片來源:TE Connectivity)

毫米波通訊頻率能達到更高的頻寬和非常多的連接數。以這些頻率進行資料傳輸的缺點在於,範圍可能受限,且在穿透固體時會有大幅耗散。事實上,相較於其他頻率,毫米波通訊在乾燥空氣中傳輸的衰減較低,但卻會受到下雨的強烈影響。

解決方法之一是使用波束成形,在這些更高頻率運用更佳頻寬 (但避免範圍問題)。採用這項技術,聚焦的通訊束會直接朝向特定目標,而非僅是向各方向廣播。波束成形即將讓毫米波通訊能有現今常用的更低頻率範圍,同時降低通訊干擾。

5G 新無線電 (NR) 標準的建立用以指定 5G 無線電存取技術。這包含兩個頻率範圍。頻率範圍 1 低於 6 GHz,頻率範圍 2 在毫米波範圍內,介於 24 GHz 至 100 GHz。

自動化中使用 5G 大規模連線

提升頻率以取得更多頻譜,是達到所需大規模連線能力的一項解決方案,才能完整達到 IoT 的承諾,例如更高的感測器密度。因此,隨著更多裝置推出,可連接至 5G 網路的裝置數可能會快速增加。

毫米波 5G 每立方公里可處理 1 百萬個裝置連線,但需要藉由窄頻物聯網 (NB-IoT) 達成。

NB-IoT 是低功率技術,針對低成本和低功率裝置,提供室內覆蓋。目前的 NB-IoT 連線支援的裝置數遠少於 1 百萬,僅 10,000 個裝置。機器之長期演進技術 (LTE-M) 是另一個低功率技術,相較於 NB-IoT,提供更高數據傳輸率和更低的延遲,但具有更高元件成本和功耗。另一項解決方案是更小的蜂巢,特別是在高要求的區域中。

5G 延遲:發布的值和實際效能

5G 的延遲應該要低於 1 ms,但此重要規格卻常無法達到。事實上,針對低功率,NB-IoT 技術在正常覆蓋下,延遲大約 1 秒,在延伸覆蓋下,延遲則增加到數秒。LTE-M 的延遲則好一些;一般範圍下約 100 ms,但還是遠不及即時控制應用所需的 1 ms。

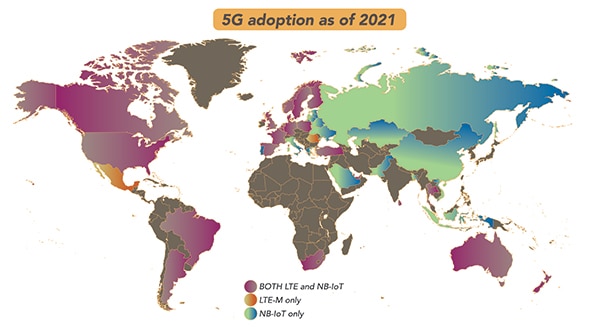

圖 3:多種格式的 5G 已在全球快速採用。(圖片來源:Design World)

圖 3:多種格式的 5G 已在全球快速採用。(圖片來源:Design World)

中心化網路的延遲不可能低於 1 ms,由於來回可能就耗時 50 至 100 ms。解決方法是在蜂巢內執行作業,儘管在單元級就需要伺服機。這是簡化的方式,由於連接的裝置在單元之間移動 (例如自駕車),因此必須維持控制的連續性和協調性。進而要求在網路內進行分配和中心化控制。小型單元也可協助降低延遲。

5G 用於降低延遲的另一項方法稱為網路切片。此技術中,網路的頻寬被分為可獨立管理的數條通道,部分通道會保持低傳輸量,保留為低延遲傳輸之用。工業控制應用需此能力,因此會運用這些保留通道。

目前的 5G 網路延遲低於 30 ms ,但遠不及即時控制所需的 1 ms。

其他 5G 優勢:低能量和高可靠性

使用較小的單元自然能降低能耗,但也會因為較大量的裝置而耗能。更有智慧的能量管理也會在降低 5G 網路能源使用量上扮演重要角色。NB-IoT 能讓許多元件的電池續航力超越 10 年,範圍為 10 km。

5G 的另一項優勢是更可靠的覆蓋。5G 快速推出。NB-IoT 和 LTE-M 網路已在全球大多數地區可用。低延遲保留通道的可用程度在此階段還是不太明確。

替代的非蜂巢式無線連接

5G 蜂巢式技術不是以無線連接至工業裝置的唯一方式。替代方式包含 WiFi、藍牙、IEEE 802.15.4 架構技術。

WiFi 延遲典型值為 20 至 40 ms,並且會有一些連接穩定性的問題,因此並非常用於控制和工業自動化應用。不過,目前用於機器狀態監測、動作感測器、條碼掃描器。IEEE 802.11ah (WiFi HaLow) 在約 900 MHz 運作,範圍為 1 km,具有非常低的功耗。這能讓其與 IoT 特定 5G 技術競爭,儘管無法達到相當的低延遲和高感測器密度。

低功耗藍牙 (Bluetooth LE) 提供低成本和低功率連線,具有有限速度和範圍,但其著重在消費型裝置。IEEE 802.15.4 架構技術同時強調低成本和低功率勝於速度和範圍,具有 250 kbit/s 和僅 10 m 的範圍。儘管如此,由於支援網狀網路拓撲,網路可以延伸超過所提供的 10 m,因此網路中任何裝置彼此之間都不會超過 10 m。6LoWPAN、WirelessHART、ZigBee 是許多低成本 IoT 裝置使用的技術。最著重於工業領域的是 WirelessHART。此技術由許多工業組織支援,包含 ABB、Siemens、Fieldbus Foundation、Profibus。

結論

5G 必須被視為一系列的技術。其驚人的效能包含超高頻寬、大規模感測器密度、超短延遲,目前並無其他單一技術與之匹敵。這表示最重要的工業自動化 5G 實作不會僅是以 5G 行動網路服務的普遍呈現。自動化裝置的高感測器密度需要 IoT 特定技術,如 NB-IoT 和 LTE-M。好消息是已有此類技術,並且在已開發世界中的可用性增加,開發中世界也是。工程師可以預期近幾年 5G 會達到穩定的網路能力。

影片:對 5G 可預期的效能

在控制應用中使用 5G 需要超低延遲,目前還遠不及。低功率技術,如 NB-IoT 和 LTE-M 5G (特別針對 IoT 特定採用) 在實現工業 4.0 上將扮演重要的角色,並且讓機器更有智慧、工廠更有彈性,流程更不會浪費。當然,5G 會持續與非蜂巢式 WiFi、藍牙、IEEE 802.15.4 架構競爭。最終,所有這些技術都會帶動更高的自動化生產能力。

簡而言之,5G 和其他形式的安全、彈性無線連線能為大數據分析至完整特性化生產流程、最佳化維護計畫、協調物質流、允許自主式機器人協作所需的感測器密度。

聲明:各作者及/或論壇參與者於本網站所發表之意見、理念和觀點,概不反映 DigiKey 的意見、理念和觀點,亦非 DigiKey 的正式原則。