連接性:永續自動化的支柱

2023-08-23

單對乙太網路、PoDL、乙太網路進階實體層等技術克服了工業通訊的傳統限制。訊號、資料、電力的進階介面對於這些技術非常重要:可以幫助自動化提供者在將生產設備連網時節省資源和成本。

(圖片來源:AzmanJaka,Getty Images)

(圖片來源:AzmanJaka,Getty Images)

數位化和無縫資料網路影響企業流程直至生產現場,這是自動化技術的長久趨勢。目標是建立高度靈活的生產環境,可以進行客製化,以達到前所未有的多樣化和生產力水準。為此,製造業正在「工業 4.0」的框架下經歷顛覆性轉型,永續運用所有可用資源是極重要的一個層面。

從現場到雲端無縫連接

機器、產品,以及最終與人之間的無縫連接是這種轉變的特性,而正開始大規模影響營運技術 (OT) 和資訊技術 (IT) 之間的傳統界限。現今的技術借助工業乙太網路,甚至可以透過 TCP/IP,將現場級裝置無縫互連到公司的雲端架構資料基礎設施寬頻,並符合成本效益。有別於現場匯流排,工業乙太網路可跨越自動化的所有級別,包含端對端、從現場裝置到雲端。因此,工廠和廠房操作人員可以即時存取裝置資料,並用於生產計劃、流程控制、資料分析。

例如,工業乙太網路可以即時採集和分析來自感測器、電源供應器、驅動器的資料。由關鍵點的溫度變化或振動的資訊,以及負載曲線,可以得出最佳化製程的參數。可預期何時會過載,並在早期顯示維護的需求。預測性維護在此非常重要,這可以協助操作人員提高廠房和機器的可用性,並將能源消耗和資源用量降至最低:一方面能降低營運成本,另一方面,還可對流程和廠房的永續性做出巨大的貢獻。

耐用的 RJ45 替代方案

這些網路 (尤其是工業乙太網路) 的實體支柱是高效能互連技術,可在自動化網路的各個節點之間可靠地傳輸訊號和資料。此類解決方案除了工業用途中必要的實體耐用性之外,還面臨許多新的挑戰,源於網路節點數量龐大、小型化或高傳輸頻寬等。特別需注意的新挑戰包括緊湊的外形尺寸、減少的安裝和佈線工作、高訊號完整性 (即複雜的電磁干擾屏蔽),以及長距離傳輸的可靠性。後者與擴展的廠房現場尤其相關。越來越多裝置的電源供應器也需要使用資料連接器。

乙太網路通訊的標準介面是常用的 RJ45 連接器。RJ45 的使用者經常回報觸點問題或閂鎖元件損壞,且其尺寸也會限制小型化。相較之下,德國供應商 HARTING 的 ix Industrial 介面 (圖 1) 等替代品的體積則小得多,而且更加堅固,也更耐衝擊和振動。據製造商說明,相較於標準 RJ45,可節省電路板空間高達 70%。360° 屏蔽式連接器專為 10 Gbit/s 乙太網路通訊所設計,並相容於乙太網路供電 (PoE),以及用於電力傳輸的 PoE+。

圖 1:比標準 RJ45 連接器更小、更堅固:HARTING 的工業乙太網路介面 ix Industrial。(圖片來源:HARTING)

圖 1:比標準 RJ45 連接器更小、更堅固:HARTING 的工業乙太網路介面 ix Industrial。(圖片來源:HARTING)

ix Industrial 是 HARTING 與日本連接器專家 Hirose 聯合開發的介面。其尺寸、電性和編碼符合 IEC 61076-3-124 標準。美國公司 Amphen Communications Solutions 等製造商,也提供可與 ix Industrial 互相配接的產品,並具有類似效能:例如,IP65/66/67 防護等級、適用於嚴峻環境的推拉式連接器;具有整合式磁鐵的 ix Mag 連接器 (圖 2);含折角 RJ45 連接器的乙太網路對 RJ45 纜線組件。均提供 100 Gbit 乙太網路和 PoE/PoE+ 功能。

圖 2:Ampheno ix Mag:高達 10 Gbit/s 的乙太網路通訊、360° 屏蔽和高達 90 W 的 PoE++ (圖片來源:Amanol Communications Solutions)

圖 2:Ampheno ix Mag:高達 10 Gbit/s 的乙太網路通訊、360° 屏蔽和高達 90 W 的 PoE++ (圖片來源:Amanol Communications Solutions)

ix Industrial 使用案例

以下範例說明高效能、小型化乙太網路介面在工業 4.0 應用中的巨大潛力:

自動化專家 Beckhoff 的 XTS 線性傳輸系統是一款驅動解決方案,採用磁驅動動子,沿著完全整合的馬達模組軌道運行。Beckhoff 說明,其獨立控制可進行個別動作軌跡,這是新的機器概念,可以達到更靈活的製造製程和更短的停機時間 (例如重組)。

為了使動子遵循其動作模式,電腦必須持續計算各個馬達模組的切換和電流供應。為此,總共結合三個電腦機板,各機板原先都具有四個 RJ45 插槽作為連接埠。為了能在最新一代 XTS 系統中有更多動子,而無需更改系統尺寸,RJ45 插槽由 HARTING 的 ix Industrial 介面取代。可靠的屏蔽和高資料傳輸量是主要訴求。ix Industrial 連接器有別於 RJ45,每個連接器都可進行兩個 100 Mbit/s 乙太網路連接。因此,可以在同一塊板件上安裝八個而不是四個連接埠,並且每個連接埠可以安裝兩個而不是一個乙太網路通道。

如此一來,三塊電腦機板可具有 48 個連接埠,而不僅是 12 個。在最新一代的 XTS 中,每個單元可以使用 48 條 XTS 線路,而不是 12 條,相當於將運輸系統的效能提高 400%。

兩條電線,而不是四條或八條

今日工業自動化技術的顯著特徵之一是從階層式架構轉變為去中心化架構。此技術被視為進階、高生產力,且可提高網路安全性。這是由於智慧感測器或邊緣電腦等智慧節點能夠自主執行一些資料處理任務,減少邊緣和雲端之間的敏感資料流量。去中心化的優勢不言而喻;現場連接裝置的數量正在大幅增加,佈線和連接方面也需更多心力。在經濟考量方面,其材料和安裝工作以及能源消耗,成為製造設施永續性的強大標準。

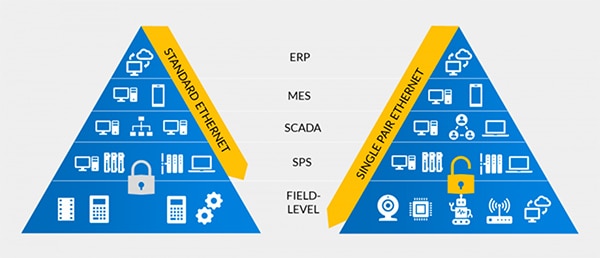

單對乙太網路 (SPE) 在效率和成本效益上被視為關鍵性突破。此通訊技術由 IEEE 802.3 標準定義;IEC 63171-x 系列標準則適用於對應連接器。本質上,可讓現場組件只需透過一條雙絞線 (即兩條電線) 即可連接,而不是原先的四條或甚至八條。由於具有低成本,且可高效率運用資源,因此極具永續性。單對乙太網路最初為汽車電子產品所開發,可滿足許多自動化提供商的要求:單對電線讓他們以 Gigabit 資料速率將大量儀器、控制器和其他裝置整合到乙太網路中 (圖 3)。

圖 3:單對乙太網路能高效率運用資源和成本,整合現場級至寬頻乙太網路通訊中。(圖片來源:SPE 工業合作夥伴網路)

圖 3:單對乙太網路能高效率運用資源和成本,整合現場級至寬頻乙太網路通訊中。(圖片來源:SPE 工業合作夥伴網路)

另一項優勢:PoDL 的相容性 (資料線供電,IEEE P802.3bu) 讓同一對電線不僅能夠向現場裝置傳輸資料,還能夠傳輸電力。例如,除了執行器和感測器之外,在原本的 PoE 電源功率範圍內,還可以透過 PoDL 連接攝影機架構的儀器並為其供電。

單對乙太網路產品

HARTING 的 T1 連接器在單對乙太網路產品中佔有一席之地,包括鎖定和 360° EMI 屏蔽產品 (圖 4)。T1 支援 PoDL,提供圓形設計,包括 M8 和 M12。其防護等級從 IP20 至 IP67,根據製造商說明,對應的介面在設計上可滿足防護等級並確保互通性。

圖 4:PoDL 相容 T1 具備屏蔽式及鎖定功能,其防護等級為 IP20 至 IP67。(圖片來源:HARTING)

圖 4:PoDL 相容 T1 具備屏蔽式及鎖定功能,其防護等級為 IP20 至 IP67。(圖片來源:HARTING)

Phoenix Contact 還提供全面的單對乙太網路產品組合,用於控制櫃、感測器、開關、閘道之間的現場佈線。此供應商的產品範例包括用於工業 IP20 至 IP67 環境的板連接器或纜線組件。

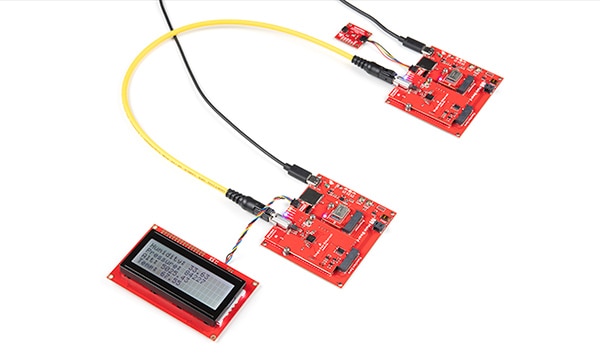

開源工具提供商 SparkFun Electronics 提供單對乙太網路功能板,支援開發人員使用單對乙太網路設計應用 (圖 5)。該板名為 MicroMod COM-19038,包括 Analog Devices 的 ADIN1110 乙太網路收發器、Würth Elektronik 的被動組件,以及 HARTING T1 連接器。整合式媒體存取控制 (MAC) 介面可在全雙工模式下以 10 Mbit/s 的速度與主機控制器進行序列通訊。此板件透過 1700 m 長的纜線,支援網路節點,但其設計目的不是透過該纜線向節點供電。SparkFun 的 CTO Kirk Benell 在示範影片中展示此開發板 。

圖 5:含螢幕的環境感測器展示器。(圖片來源:SparkFun Electronics)

圖 5:含螢幕的環境感測器展示器。(圖片來源:SparkFun Electronics)

製程技術中的端對端網路

單對乙太網路的技術優勢 (如狀態監測和預測性維護) 也有利於製程自動化。不過,此處適用於乙太網路連接的延伸要求配置。各種製程廠房除了強大的寬頻即時通訊之外 (這也是生產現場的需求),還需要長距離資料傳輸能力。此外,自動化組件必須具備本質安全性,才能在潛在爆炸性環境中使用。此時就是乙太網路進階實體層(Ethernet APL) 亮相的時候了;其定義一個實體傳輸層,用於 10 Mbit/s 的乙太網路通訊,並且透過一條雙線進行遠距離供電 (與單對乙太網路相同),長達 1000 m。如同單對乙太網路,乙太網路進階實體層非常適合通用、多用途現場儀表。

結論

工業乙太網路,尤其是單對乙太網路,支援生產設備的寬頻網路。可進行現場到雲端的無縫通訊,並即時存取裝置資料,支援操作人員最佳化工廠和製程。其優勢顯而易見,包括降低營運成本、提高可用性,以及最佳化能源和資源的利用。ix Industrial 介面和含 PoDL 功能的 單對乙太網路連接器等先進連接技術,可確保在所有網路節點之間達到可靠的資料和電力傳輸,因此成為工業 4.0 的關鍵組成和永續自動化概念的支柱。

聲明:各作者及/或論壇參與者於本網站所發表之意見、理念和觀點,概不反映 DigiKey 的意見、理念和觀點,亦非 DigiKey 的正式原則。