為何要使用發射綠光的 LiDAR 捕捉水下拓撲及使用方式

LiDAR 在 3D 汽車感測、拓撲對應和空間探索領域中的討論度極高。陸上最後一個尚待開拓的領域,就是開發用來探索水下拓撲結構的工具。有了這種工具,工程師就能勘測澳洲的大堡礁、測定湖泊或池塘的水深、偵測水下實體障礙物及判定水質。

工程師將這種勘測流程稱為測深學,通常會以無人機攜帶儀器進行勘測。但是,典型 LiDAR 系統所用的標準紅外線 (IR) 會從水面反射。因此,這些無人機的紅外線絕對「看不見」水下的一切。

這並非意味著工程師無法一窺水體來判斷水下的結構。聲學都卜勒剖面流速儀 (ADCP) 會傳輸水中沉澱物與其他物質所反射的聲波,來測量流動情形。Ecomaper 自主式水下載具就可收集深達一呎等深線的測深數據。

這些技術雖能達到目的,但發揮空間有限,不過若使用的發射器波長恰當,無人機式 LiDAR 感測機便可深入水中,提供可靠的結果。

LiDAR 運作原理及水面穿透方式

LiDAR 系統會測量光學數位脈衝列訊號的飛時測距 (ToF)。訊號一發出時,電子元件會立刻擷取訊號,然後等訊號從物體反射回來。LiDAR 系統會利用光電偵測器和轉阻放大器 (TIA) 來尋找訊號邊緣。

典型的遠距 LiDAR 設計,可發射波長 1,064 nm 的紅外線,放射距離最遠可達 250 公尺,並會計算反射時間,以判定距離和物體的輪廓。這對陸地為主的地形測繪很管用。

在典型的測深實作中,緩速飛行機 (或無人機) 的翼下艙內其實設有兩個 LiDAR 系統。一個具有用於傳統地形測量的紅外線 (IR) 發射器,另一個則有綠光發射器,這不禁令人疑惑其原因。

事實上,波長較短的光線對水面的穿透性較佳;水會快速吸收 1,064 nm 的紅外線。若是綠光 LiDAR,532 nm 波長搭配 500 Hz 脈衝率,就可提供優異的的水深數據表現。使用綠色 LED 光源時,若水很清澈,穿透深度將達到 30 公尺 (圖 1)。

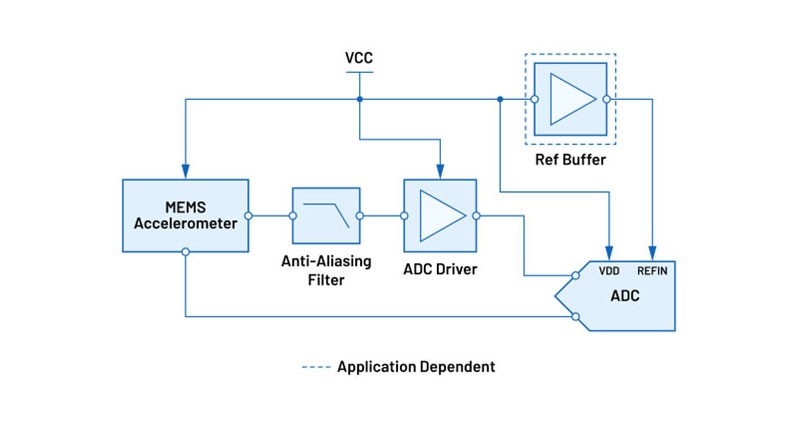

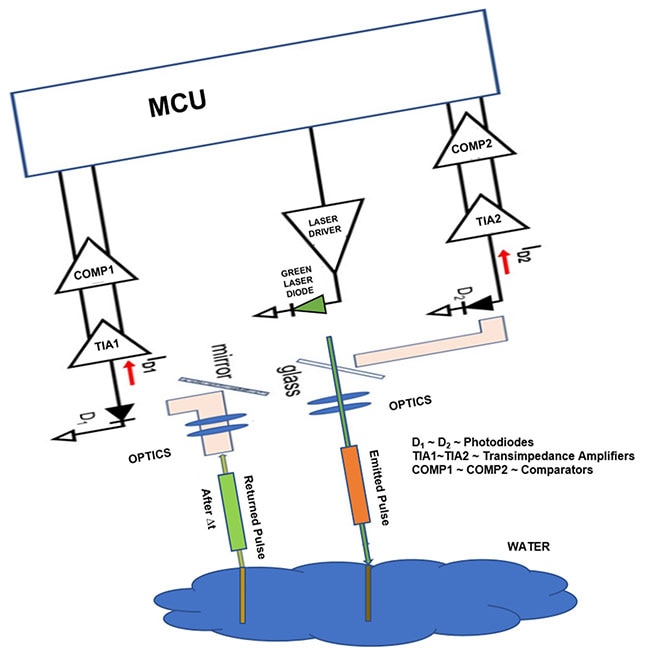

圖 1:此測深儀的設計採用 LiDAR 電路並將綠光 LED 設定在 10 度角,以適應折射並穿透至水下 30 公尺深。(圖片來源:Bonnie Baker)

圖 1:此測深儀的設計採用 LiDAR 電路並將綠光 LED 設定在 10 度角,以適應折射並穿透至水下 30 公尺深。(圖片來源:Bonnie Baker)

圖 1 所示的測深儀光電感測電路,採用 Analog Devices 的 AD8652ARZ 放大器,這是一款 50 MHz、低失真、低雜訊的精密 CMOS 放大器。AD8652ARZ 的頻寬相當符合此電路的要求,而且低雜訊規格為 5 nV/√Hz。

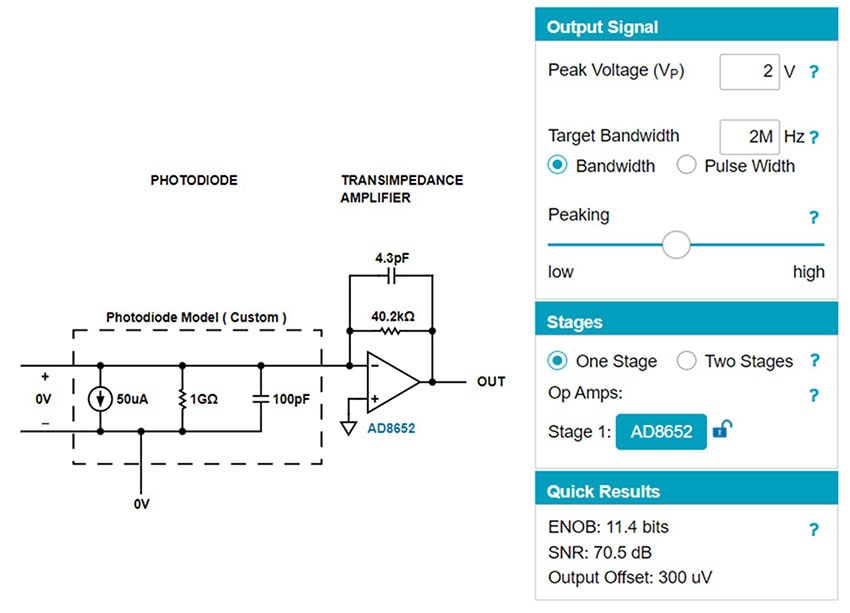

Analog Devices Photodiode Circuit Design Wizard (光電二極體電路設計精靈) 工具,有助於設計 LiDAR 的轉阻放大器 (TIA) 電路 (圖 2)。

圖 2:Analog Devices 的 Photodiode Circuit Design Wizard 可提供適合 TIA 的電路,並協助挑選光偵測器及外部回授電阻與電容。(圖片來源:Analog Devices Photodiode Circuit Design Wizard)

圖 2:Analog Devices 的 Photodiode Circuit Design Wizard 可提供適合 TIA 的電路,並協助挑選光偵測器及外部回授電阻與電容。(圖片來源:Analog Devices Photodiode Circuit Design Wizard)

此工具提供彈性的介面,可輕鬆產生此電路。所選規格的目標頻寬為 2 MHz,為電路產生的脈衝提供充足的空間。

結論

雖然帶有紅外線發射器的 LiDAR 系統適合用於拓撲測量,但紅外線無法穿透水,因此才改採發射綠光的 LiDAR 解決方案。綠光發射器的波長,能讓發射器輕易穿透平靜清澈的水,最深可達 30 公尺。

如本文所述,使用 Analog Devices 的 AD8655 放大器及該公司的 Photodiode Circuit Design Wizard,設計人員便能開始打造可穿透水的 LiDAR 測深系統。

推薦閱讀

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum