虛擬天線簡化 IoT 內嵌式天線的設計

在無線的世界中,天線一直處在一個相互矛盾,有時令人困惑的狀態。一方面,天線只是一種簡單的被動傳感器,用於轉換侷限在導線內的能量 (由電壓和電流表示),以及真空或空氣中分散的輻射電磁能量。另一方面,天線的實體、配置、樣式和尺寸多到令人眼花撩亂。自無線技術發展初期以來 (想想一百多年前馬可尼的那個時代),天線的概念、設計和製造經歷了幾個重大階段。

第一階段

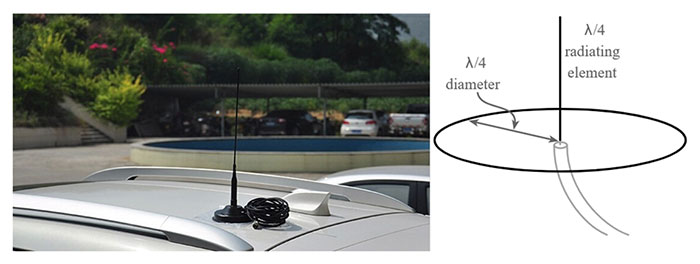

首款天線是由以下兩種基本結構之一構成。一:與接地面相關的單極天線 (有時稱為鞭型天線) (圖 1);二:具備不同配置的平衡型非接地雙極天線,例如摺疊式雙極天線 (圖 2)。儘管研究人員和工程師都知道,天線效能最終是由馬克士威的四個簡練方程式所定,但是,由於模型建立和運算所涉及的複雜性極大,因此無法將這些方程式用於天線設計。

圖 1:長線或鞭型天線配置屬於採用接地面的單構件設計 (在此指車子的表面;圖左);從天線圖可看出其簡易性 (圖右)。(圖片來源:Lihong Electronic (左);Electronics Notes (右))

圖 1:長線或鞭型天線配置屬於採用接地面的單構件設計 (在此指車子的表面;圖左);從天線圖可看出其簡易性 (圖右)。(圖片來源:Lihong Electronic (左);Electronics Notes (右))

圖 2:基本的雙極配置是平衡對稱式天線,且無接地基準 (上),如圖所示 (下)。(圖片來源:TCARES.net (上) 與 Tutorials Point (下))

圖 2:基本的雙極配置是平衡對稱式天線,且無接地基準 (上),如圖所示 (下)。(圖片來源:TCARES.net (上) 與 Tutorials Point (下))

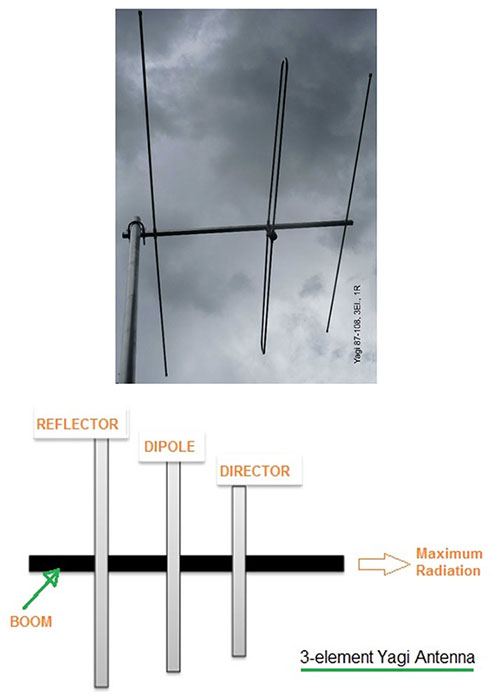

因此,天線相關的分析僅限於基本方程式,以用來計算單極天線、雙極天線、長線天線和其他一些天線配置的元件大小。這些方程式也會依據經驗法則、直覺和現場試驗來進行修改。例如,目前已知雙極天線若使用管線而非細線,就可增加頻寬,但效果優劣則視應用而定;此處的增加量與管線直徑之間的關係,會根據經驗和基本測量結果所得的準則來估計。即便是關於天線設計及其操作原理的學術討論,也很少探討基本配置與波長關係之外的方程式;基本配置與波長關係的討論已明載於 1926 年經典八木宇田天線的技術論文 (參考資料 1) (圖 3)。

圖 3:基本的八木天線 (上) 是一種三元件天線,廣泛用於商業、住宅和軍事應用。這三個元件 (下) 分別是驅動 (主動) 雙極元件、背後的被動反射器,以及前面的被動導向器,三者都安裝在單一支臂上。(圖片來源:EuroCaster/Denmark (上);RFWireless-World (下))

圖 3:基本的八木天線 (上) 是一種三元件天線,廣泛用於商業、住宅和軍事應用。這三個元件 (下) 分別是驅動 (主動) 雙極元件、背後的被動反射器,以及前面的被動導向器,三者都安裝在單一支臂上。(圖片來源:EuroCaster/Denmark (上);RFWireless-World (下))

第二階段

第二波天線設計的創新始於可擷取天線屬性的模型和演算法出現之後。只要模型不太複雜,就可以在電腦上執行,在合理的時間內解出電磁場模型和數學方程式。

這些「場解算器」能讓設計新天線配置的人員,併用天線理論和現場經驗的見解,來提出新的配置並以此建立模型,最終「在紙上」量化其效能,而無需在設計初期製作實體模型和現場測試。這種做法在某種程度上能奏效,但仍然有一部分得碰運氣。不過,這能讓工程師專注於天線設計,並反覆調整和微調天線,直到達到專案目標為止。

洛克希德公司傳奇的 Skunk Works 部門所開發的第一架隱形飛機 F-117 夜鷹,就是很好的例子 (參考資料 2 和 3)。以大幅度數量級降低雷達特徵的理論研究,大多數都是依據分析解決方案和複雜的方程式進行。

這些方程式針對飛機在充斥雷達訊號的環境中,分析電磁能量場對飛機的反射情形。此專案的目標是在飛機蒙皮面板的材料、形狀、尺寸、角度、接合處,以及其他設計元素上,採用獨特且非傳統的選擇,最終將這些表面當作天線的固有傾向降至最低。但這反而又會讓飛機在類似天線的模式下,重新放射並反射能量,導致雷達系統接收器無法偵測。

第三階段非常不同

我們現在正進入新一波以模型為基礎的天線設計浪潮,從另一種角度看待挑戰。物聯網 (IoT) 裝置或智慧型手機並不依賴專用天線來發射 RF 訊號,而是直接從接地面發射訊號。

為此,傳統的內嵌式天線被換成 Ignion NN03-320 DUO mXTEND 天線強波器 (圖 3)。這個被動元件的尺寸為 7.0 mm 長 × 3.0 mm 寬 × 2.0 mm 高,大約是傳統天線大小的十分之一 (請注意,在 2021 年之前,Ignion 的公司名稱為 Fractus Antennas)。

圖 4:Ignion NN03-320 DUO mXTEND 是一款小型被動元件,使用產品的電路板接地面來發射 RF 訊號。(圖片來源:Ignion)

圖 4:Ignion NN03-320 DUO mXTEND 是一款小型被動元件,使用產品的電路板接地面來發射 RF 訊號。(圖片來源:Ignion)

憑藉其獨特且獲得專利的虛擬天線技術 (虛擬天線是採用新一代小型元件的「無天線」技術的商業名稱),無論印刷電路板的尺寸或外形尺寸如何,此強波器始終不變。設計人員會建立並調整匹配網路的元件排列和數值,藉此將虛擬天線調整到所需的頻段。

換句話說,這種排列在天線強波器和周圍接地面之間,產生全新且有益的協作關係。打個粗淺的比方,若將小型音頻壓電驅動器連接到堅硬桌面,桌面會共振,且會實際地大幅增強產生的音頻輸出位準。

Ignion 天線強波器是標準的現成表面黏著元件,可取代傳統客製化平面倒 F 形天線 (PIFA) 和印刷電路天線。這類強波器比工作波長小得多,通常低於波長的 1/30 甚至 1/50 以下,且可提供功能完備的多頻段無線連線方式,能讓單一天線強波器元件在多種行動和無線設計中有效運作,進而縮短上市時間、減少產品開發投資,當然也就會降低成本。此外,由於天線強波器實際上是以晶片天線的形式製造,因此可以使用傳統的拾放系統來安裝,進而降低生產成本,提高品質和可靠性。

進行匹配

匹配網路是強波器達到獨特效能的關鍵。雖然天線強波器是標準配備,可用於多種行動產品,但匹配網路確實需要針對各種產品進行自訂,但這屬於一次性的前置設計工作。

只要變更匹配網路,就可自訂強波器的 RF 回應,以覆蓋現代 IoT 裝置或智慧型手機所需的多個頻段。簡單型的單頻 IoT 裝置所需的匹配網路通常包含三到五個元件,而多頻智慧型手機則可能需要幾個強波器和五到八個高 Q 值元件,以打造其匹配網路。

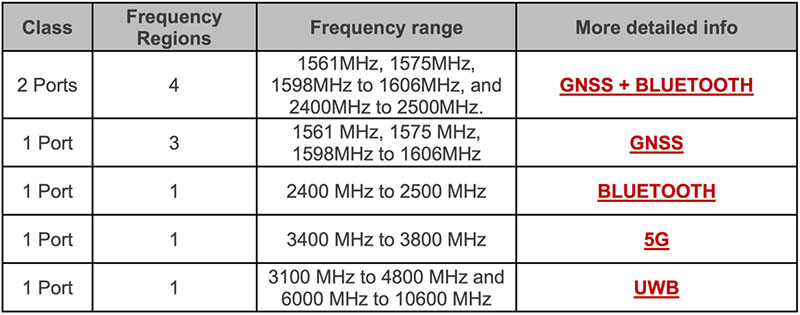

Ignion 免費提供的開發工具可簡化此設計工作,能讓設計人員以虛擬方式將強波器放在電路板邊緣附近,在沒有元件的強波器周圍指定一塊「空白」區域,然後計算出匹配網路所需的被動元件。至於多埠型 NN03-320,計算出的匹配網路可讓裝置覆蓋多個頻段和應用,包括 GNSS、藍牙、5G 和 UWB,頻率範圍為 1561 至 1606 MHz、2400 至 2500 MHz、3400 至 3800 MHz、3100 至 4800 MHz,和 6 至 10.6 GHz (圖 5)。

圖 5:如果在 RF 訊源和強波器之間安裝合適的被動元件匹配電路,NN03-320 天線強波器就可用於不同和/或多個頻段。(圖片來源:Ignion)

圖 5:如果在 RF 訊源和強波器之間安裝合適的被動元件匹配電路,NN03-320 天線強波器就可用於不同和/或多個頻段。(圖片來源:Ignion)

NN03-320 規格書有針對各個頻段,使用標準天線參數 (包括效率、峰值增益、VSWR、極化和輻射場型) 指出此 50 Ω 虛擬天線強波器元件和匹配網路最佳化後的性能。

應用說明也指出典型匹配網路的線路圖,如圖 6 所示,另附有一張表格,列出了各個所需頻率範圍的被動元件建議數值。儘管這些數值可作為初步參考,但仍需進行調整,以便將非預期的寄生效應以及鄰近元件 (如顯示器或 IC) 的影響納入考量。

圖 6:此建議線路圖可用於雙頻段匹配網路,另附有被動元件建議數值表格,可當作設計、分析和評估時的初步參考。(圖片來源:Ignion)

圖 6:此建議線路圖可用於雙頻段匹配網路,另附有被動元件建議數值表格,可當作設計、分析和評估時的初步參考。(圖片來源:Ignion)

結論

天線強波器 (如 Ignion 的產品) 使用接地面當作發射表面,屬於一種不同的 RF 能量發射方式。這些被動式表面黏著強波器裝置,可在 IoT 裝置和智慧型手機中,代替傳統的內嵌式天線配置。只要適當地配置被動配對網路,單一虛擬天線裝置就可因應 RF 頻譜的不同部分。

參考資料

1: Yagi, Hidetsu; Uda, Shintaro, Proceedings of the Imperial Academy (February 1926)."Projector of the Sharpest Beam of Electric Waves" (PDF).

2: Air Force Magazine, “How the Skunk Works Fielded Stealth”

3: Ben Rich, “Skunk Works: A Personal Memoir of My Years of Lockheed”

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum