鐵道模型的演進映證電子產業的發展

最早期的鐵道模型實作簡單,但效能有限。電力是經由鐵軌饋入火車頭,再以改變施加電壓的方式 (通常高達 18 VDC) 來控制引擎速度。降低電壓後,由於 DC 馬達的扭力與電壓比曲線不佳,引擎在較低速度下的效能低落,會導致引擎和列車走走停停,而不是緩慢行進。

如果改用專為低電壓運行而設計的馬達來彌補這個缺陷,就會缺乏足夠的動力,因此只能拉動幾節車廂。這種設計沒有電子元件,僅有基本的 DC 迴路,但一些進階的業餘愛好者在模型佈局中採用機械脫扣的觸點閉合開關,來啟動訊號、控制燈光並產生其他實際可行的動作。

固態元件問世後沒多久,電子產品就解決了使用脈衝電源的低速馬達控制問題。與其針對低速狀況使用簡單的低電壓 DC,應使用脈寬調變 (PWM) 來施加全電壓 (或幾乎全電壓)。如此一來,馬達即可在低速下運轉良好,並提供近乎完整扭力,但現在馬達顫動和振動又成了問題。PWM DC 電源組的廠商透過多種調適性方案來因應這項問題,會依據節流閥設定對 PWM 波形進行整形和移位。

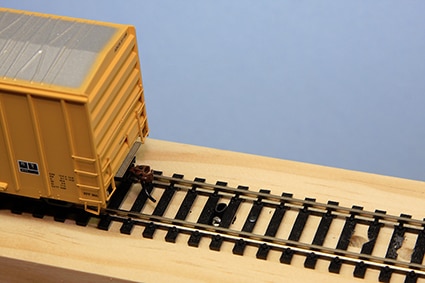

圖 1:在軌道之間以正面朝上的方式放置光電池即可構成簡易型軌道佔位偵測器的核心,但也會帶來一些不理想的工作特性。(圖片來源:Iowa Scaled Engineering, LLC)

圖 1:在軌道之間以正面朝上的方式放置光電池即可構成簡易型軌道佔位偵測器的核心,但也會帶來一些不理想的工作特性。(圖片來源:Iowa Scaled Engineering, LLC)

除了製造商在電源組中使用電子產品外,軌道模型迷 (愛好者) 也開始在佈局中採用電晶體和電子光學元件。佔位偵測便是其中一個例子,可用於判定某段軌道是否處於使用狀態。如此即可促成半自動列車控制以及其他功能。有多項偵測技術相當常用,在複雜性、效能及成本上各有其優缺點必須權衡。

最簡單的技術就是採用光學感測器,而此做法有多種不同的變化。在基本版本中,光電池埋在軌道之間 (圖 1)。如果光電池被任一列車廂擋住,簡易的比較器電路會感測到輸出壓降。雖然這很簡單,但比較器的跳脫點必須根據環境光的強度進行調整,而且人員四處走動及其他佈局活動所引起的變化,都會造成誤觸。

有個更好但較複雜的方法是,使用紅外線 (IR) LED 代替環境光,再搭配光電電晶體進行輔助。在發射模式設計中,這對元件分別放在軌道的對側,任何車廂都會阻擋光線路徑;若是實體配置上較簡單的反射模式設計,這對元件則放在單個外罩中,但暗色的車廂可能無法將足夠的光線反射到光電電晶體。同樣地,這也都是在簡易性、穩定性和容易執行性之間進行權衡後的結果。進階設計甚至可以調變 LED 驅動器,避免環境光引起誤判。

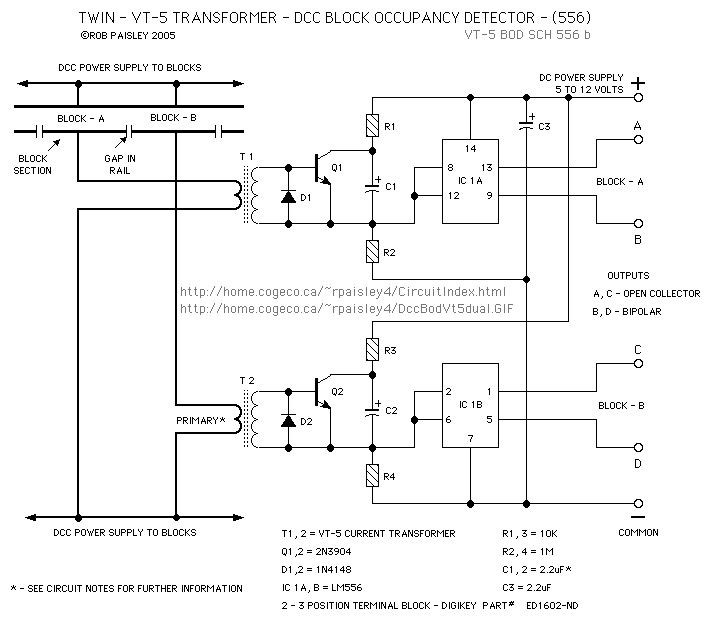

其他佔用偵測機制則完全不使用光學元件,而是使用電流感測。在此做法中,兩個通常絕緣的車廂輪子之間會加裝 kΩ 級「洩放」電阻;為了防止軌道短路,輪組會在輪軸處彼此絕緣。電流感測變壓器及一些電子產品會感測到電阻漏電路徑上的電流,表示軌道上有車廂。請注意,這種方法要求整個鋪設的軌道必須分成不同的電氣隔離區塊,以便得知偵測到的車廂實際位置,而不是僅僅知道軌道上有車廂而已。

雙通道電流感測區塊佔位偵測器的典型線路圖顯示出電路的複雜程度 (圖 2)。在這當中,最重要的傳感器是變壓器,例如 Pulse Electronics 的 FIS121NL 1:200 電流感測變壓器可用於 T1 和 T2,其中央孔洞可提供電線路徑,以承載感測電流。

圖 2:此電流流動做法,需要有透過車輪組洩放電阻流經軌道的小股電流。此電流由帶中央孔洞的比流器感測。(圖片來源:Circuitous.ca)

圖 2:此電流流動做法,需要有透過車輪組洩放電阻流經軌道的小股電流。此電流由帶中央孔洞的比流器感測。(圖片來源:Circuitous.ca)

此方法有一些缺點:每個待感測的車廂都需要額外的洩放電阻,而洩放器的最佳值必須在靈敏度與誤跳脫、軌道長度、相關的 IR 壓降以及其他因素之間進行權衡。

超越簡易型 DC:連網作業

許多附加電路的數量和精密度都逐漸增加,其成本、複雜性、不相容性和維護問題也達到難以負荷的程度。此外,若直接從軌道供電給馬達會產生一個無法避免的問題:即每個引擎都會感測到相同的電壓,因此無法單獨控制。

唯一可行的 DC 解決方案,是將軌道實體劃分成多個電氣隔離區塊,並使用多個電源組,讓每個引擎都有一個電源組。當指定的車頭從一個區塊移動到下一個區塊時,佈局操作員也必須切換其控制電源組。如果有兩三個以上車頭同時運行,管理工作會讓人心力交瘁;雖然有一些半自動化方案可供選擇,但缺乏彈性,而且還很複雜和昂貴。

所幸,IC 和晶片上電源控制 (MOSFET) 提供了解決之道。1990 年代中期,美國國家鐵道模型聯盟 (NMRA) 攜手業界廠商,共同制訂了一套稱為數位命令控制 (DCC) 的開放性標準,帶領鐵道模型邁向連網世界。依照 DCC 標準,軌道會一直享有全功率供電,而且每個車頭都會分配到一個 ID,作為網路節點。編碼後的訊號會經由軌道發送,以指示要透過電容值約 1 A 的嵌入式馬達控制 IC 傳輸多少電力至該 ID 的馬達。由於 DCC 解決了一連串實質問題,並且可像 Wi-Fi 一樣適用於所有廠商,因而迅速廣受青睞。車頭成為網路節點,而各車頭可透過軌道 (當作數據匯流排) 獲得各自的指令。

DCC 的應用範圍很快就延伸到車頭速度控制之外。板載 IC 內編程的音效,還有迷你型揚聲器,都是由 DCC 命令控制。此外還有 DCC 相容馬達,可設定軌道道岔 (亦稱切換器) 和其他非動機功能,這全都歸功於專用的 DCC 編碼器 IC 和唯一的節點 ID。現今,絕大多數的佈局都已採用 DCC,且幾乎已達到「隨插即用」系統的成熟度。透過預先設定的操作情境和自動切換順序,DCC 也可經由個人電腦,甚至智慧型手機完成佈局操作。

電力中斷依然是個問題

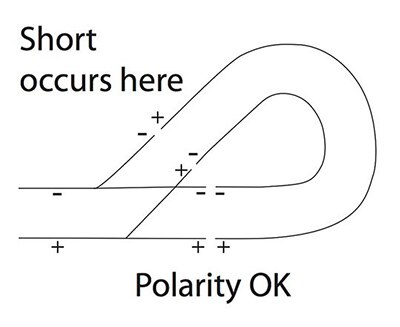

和大多數網路一樣,DCC 的主要缺點是無法在電力中斷時運作。有諸多原因會造成編碼器的 DC 電源短暫出現斷斷續續的情況進而影響馬達運作:用於隔絕軌道運作區塊的軌道間隙;因軌道交叉處的逆向迴圈而必須「快速」切換極性的軌道間隙 (圖 3);在道岔「岔心」處軌道實體接續的空隙;以及車輪與軌道之間的斷續接觸。在低速下,甚至可能沒有足夠的動力慣性可滑過空隙,甚至可能需要人工干預 (推動)。

圖 3:若使用兩個軌道進行電力傳輸,在軌道形成迴圈時不可避免會產生逆向迴圈;因此必須進行迴圈隔絕,並於火車仍在迴圈中時,使用 DPDT 開關反轉主軌道的電源極性。(圖片來源:Spruce Crafts)

圖 3:若使用兩個軌道進行電力傳輸,在軌道形成迴圈時不可避免會產生逆向迴圈;因此必須進行迴圈隔絕,並於火車仍在迴圈中時,使用 DPDT 開關反轉主軌道的電源極性。(圖片來源:Spruce Crafts)

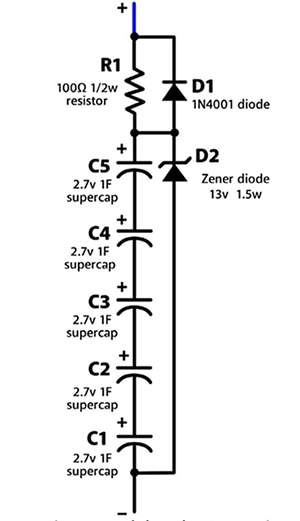

同樣地,現代元件也有此問題的解決方案。將幾個超級電容串聯在一起 (可提供大約 20 至 25 V 的輸出),再將此封裝放在電路板上,即可在「死區」全程「持續供電」。超級電容可經由軌道不斷充電,提供簡單又有效的解決方案 (圖 4)。有個可行的超級電容選擇是 Kemet 的 FM0H103ZF。此 10 mF、5.5 V 單元需五個串聯使用,可確保有足夠的 DC 電壓和載通能量,以支援典型的 HO (1:87) 比例火車頭操作一至二秒。

圖 4:一般而言,將串聯的超級電容與馬達控制 IC 電源連接並聯後,可在引擎通過電軌間隙時提供備援電力。實際電容值可能會依據需要的備援運作時間而有所不同。(圖片來源:Model Railroader Hobbyist Magazine)

圖 4:一般而言,將串聯的超級電容與馬達控制 IC 電源連接並聯後,可在引擎通過電軌間隙時提供備援電力。實際電容值可能會依據需要的備援運作時間而有所不同。(圖片來源:Model Railroader Hobbyist Magazine)

此解決方案有個問題:即使是小型超級電容, O (1:48) 型等中小型比例的柴油火車頭模型通常也沒有足夠的容納空間,更別提更小比例的 HO (1:48)、S (1:64)、N (1:160)、TT (1:120) 或 Z (1:220) 型。不過,舊式蒸氣火車頭模型可使用這些超級電容「持續供電」組,是因為掛載了可提供安裝位置的煤水車 (現實中用於裝載木材或煤炭)。

下一代:非軌道式供電

我們很容易覺得供電給火車頭並不困難。畢竟,有前述兩種軌道可當作電軌使用,還可透過 DCC 系統傳輸編碼資料。但現實情況是,基於前面提過的原因,要透過這些軌道可靠地供電仍舊是個問題。

基本電氣元件的改進再一次促成創新的替代方案。與其從前述軌道汲取電力,若您能以充電式電池攜帶所需電力,結果會如何呢?使用軌道輸送電力的相關問題瞬間都迎刃而解了。有些建模人員已在較大的模型比例上完成此操作,如 G (1:24),此類模型通常用於戶外「花園」佈局;在此環境中,鐵軌式的電力路徑特別容易受到生鏽、腐蝕、落葉、野草和其他障礙物的影響。

如果不靠有線軌道連接,該如何控制引擎?可以使用內嵌 DCC 編碼器的短距無線連結模組,並用 RF 前端取代軌道式 DCC 路徑。所有必要的模組都可由專業廠商以標準現貨提供,典型裝配下的運作時間為 20 至 30 分鐘。

隨著電池技術改進,車載電源或許也能支援常見的更小型比例模型。屆時,鐵道模型的面貌可能會大幅改觀,就像 DCC 曾帶來的巨變一樣。電池能量密度提升後,受惠的不僅僅是電動車 (EV)。我們已經多次見證過,在定義良好的目標區域有所進展,通常也會對其他非相關應用帶來好處。

參考資料與延伸閱讀:

1: National Model Railway Association, “Beginners guide to Command Control and DCC”; https://www.nmra.org/beginners-guide-command-control-and-dcc

2: Wikipedia, “DCC Tutorial (Basic System)”; https://dccwiki.com/DCC_Tutorial_(Basic_System)

3: Wikipedia, “Digital Command Control”; https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Command_Control

4: Azatrax, “Model Railroad Infrared Train Detection”; http://www.azatrax.com/ir-model-train-detector.html

5: Circuitous.ca, “Block Occupancy Detector For DCC”; http://www.circuitous.ca/DccBODvt5.html

6: Model Railroader Hobbyist Magazine, “Build an optical detector circuit”; https://model-railroad-hobbyist.com/node/23535

7: Kalmbach Media, “Model Railroader”; https://mrr.trains.com/

8: Iowa Scaled Engineering, LLC, “2018 Optical Detector Roundup”; https://www.iascaled.com/blog/2018-optical-detector-roundup/

9: Model Railroader, “Keep Alive Circuit For Passenger Car Lighting” ; http://cs.trains.com/mrr/f/744/p/268873/3047228.aspx

10: Model Railroad Hobbyist Magazine, “Build your own stay alive” ; https://model-railroad-hobbyist.com/magazine/mrh2019-06/electrical-impulses

11: The Spruce Crafts, “How to Build and Wire Reverse Loops for Model Trains” ; https://www.thesprucecrafts.com/reverse-loops-model-trains-2382604

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum