都卜勒效應:儘管最初遭到駁斥,如今卻廣受接納且容易使用

工程師對許多「效應」都很熟悉,從壓電效應等廣泛使用的效應,到 RF 集膚效應等鮮為人知的效應,甚至是更冷門的效應,例如康達效應 (此處僅列舉幾項)。但有個效應既廣為人知,工程師也廣泛用於許多領域的系統中,就是都卜勒效應。都卜勒效應得名於物理學家克里斯蒂安‧都卜勒。他在 1842 年以一篇理論論文說明此現象。當觀察者和波源有相對運動 (一者或兩者可能都在移動) 時,週期波的頻率相對於觀察者發生變化,即為都卜勒效應。

利用都卜勒效應及相關的都卜勒頻移,即可判斷觀察者所感知物件的相對運動 (速度與加速度)。這是個用途很廣的重要波物理學現象,從極小到極大規模,應用層面非常多,包括:

- 超音波都卜勒 - 感測循環系統中的血液流動。

- 超音波和 RF 都卜勒 - 感測區域內人員的移動。

- 光學都卜勒 - 判定自駕車的速度。

- 雷達中的 RF 都卜勒 - 判定車輛、船隻、飛機甚至太空船的移動。

- 光學與 RF 都卜勒的組合 - 測量太空船的速度,甚至是天體的速度,例如恆星和銀河 (通常遠離時稱為紅移,接近時稱為藍移)。

多虧近年來的技術進步,都卜勒效應已成為許多感測系統中的增強功能。例如,早期的醫療超音波系統可顯示靜脈和動脈的位置及大小,加入都卜勒效應後,即可測量血流速度,能大幅提升診斷能力。

都卜勒原理

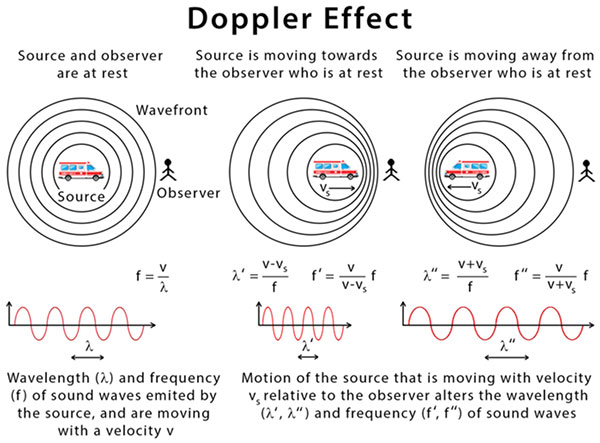

雖然都卜勒效應可以用精確的方程式進行定義,但也能用概念的方式加以說明。當重複波的波源以恆定頻率朝向觀察者移動時,每個波陣連續波峰的起始位置,會比前一個波的波峰稍微更靠近觀察者。因此,每個連續波都會比前一個稍微更快抵達觀察者,因此連續波峰之間抵達觀察者的時間會縮短,導致觀察到的頻率有所增加 (圖 1)。

圖 1:波源和觀察者之間越靠近,連續波峰之間的距離會縮短,導致感知的頻率增加;兩者之間遠離時則會得到相反的結果。(圖片來源:Science Facts)

圖 1:波源和觀察者之間越靠近,連續波峰之間的距離會縮短,導致感知的頻率增加;兩者之間遠離時則會得到相反的結果。(圖片來源:Science Facts)

若發生相反的情況 (波源遠離觀察者),則每個隨後波的波源位置會比前一個波距離觀察者更遠,因此會拉大波峰之間的間距。由於連續波之間的抵達時間變長,而且這些波峰會散開,因此觀察者判定的頻率會降低。

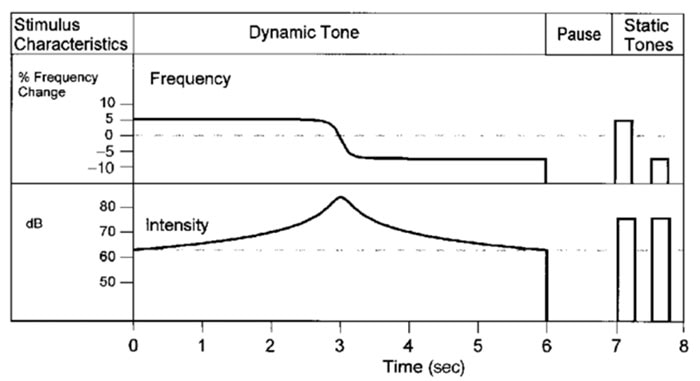

您肯定聽過都卜勒效應,也相當熟悉。當汽車發出喇叭聲或警報聲,並向您靠近然後駛過時,就會發生此效應 (圖 2)。隨著車輛接近,感知的頻率會提高 (強度當然也是),然後車輛通過時則會驟降 (強度亦然);鐵路的警笛聲也一樣能輕易聽到且張力十足。

圖 2:隨著車輛以恆定速率接近,觀察者會聽到持續提高的音調 (上圖),即便強度逐漸增強 (下圖);當車輛通過時,音調會驟降,強度也會減弱。(圖片來源:ResearchGate)

圖 2:隨著車輛以恆定速率接近,觀察者會聽到持續提高的音調 (上圖),即便強度逐漸增強 (下圖);當車輛通過時,音調會驟降,強度也會減弱。(圖片來源:ResearchGate)

雖然都卜勒效應一詞已廣泛使用,但真正發揮作用的物理「機制」其實有兩種,也有兩組描述方程式。一個用於聲波,一個用於電磁波。為何有如此差異?對於經由有形媒介 (空氣、水甚至是固體) 傳播的聲能波和其他能量波,觀察者的速率和波源的速率,是以相對於波能傳輸媒介的方式測得。這似乎非常清楚明瞭,而整體觀察到的都卜勒效應出自於波源本身的運動、觀察者本身的運動、波源和觀察者兩者的運動,甚至是媒介的運動。

不過,對於不需要空氣等有形媒介的電磁能 (光、RF),都卜勒分析則有點不同,分析時只考量觀察者和波源之間的相對速差。這和狹義相對論的前提有關。愛因斯坦在 1905 年論文中提出的激進假設中,其中一項假設光速相對於任何慣性系皆為恆定,且不受光源本身的運動影響。

請注意,在許多系統中,頻率源和觀察者位於同一處,都卜勒效應則視為目標的反射;相關方程式會因此增加因子 2,但原理不變。

回顧都卜勒效應

都卜勒效應的說明對我們來說相當直覺易懂,因為我們瞭解波現象,以及可用的頻率源和測量設備。都卜勒曾用以下方式說明此現象:星光顏色如何隨恆星的移動而改變。但當時沒有適當的方法來檢驗他的主張。事實上,他曾被許多知名物理學家譏笑,甚至因「異端」思想而被逐出一家頂尖的科學協會。之後數十年期間,由於許多實驗都沒有用都卜勒效應進行修正,因此研究人員一直都無法解決實驗紀錄中資料不一致的問題,也因此都卜勒的理論才得以伸張。

還有一項與都卜勒效應無關連的進展間接推動此理論。透過當時的鐵路發展,人們能利用線性運動,沿著軌道在固定音速下 (甚至找來樂團登上一列火車!) 重複地測試,進而協助確認他的主張。最近一期的 Physics Today (當今物理學) 雜誌,有一篇文章以詳盡的說明與註解,道出都卜勒經歷的試煉和苦難 (請參閱「參考資料」)。這是值得謹記的教訓:一開始遭到譏笑的想法,最終可能被認可為「正確」思想 (想想伽利略和他的太陽中心說)。都卜勒最終獲得平反,而他最初遭到駁斥的分析與推論,如今卻以他的名字做為標準命名。

都卜勒效應雖然很有用,但也帶來許多工程難題。怎麼說呢?雖然此效應可用來測量速率,但也會影響頻率的穩定性。例如,GPS 等地球軌道衛星,以及深空載具 (如近期的火星登陸車),其標稱載波頻率皆因都卜勒效應而發生頻移。因此,傳送和接收路徑必須補償並適應這些頻移,而且基於這些載具的速度,頻移量會很大。

都卜勒效應日益變小

都卜勒效應雖然很複雜,但實在太有用,以至許多電路和系統都將其當作主要或次要功能。為了促成功能,許多廠商都傾力讓都卜勒效應裝置更容易嵌入,方法包括開發更小、功率更低的封裝,並使用進階的開發工具和板件來擴充用途。

最近有個例子是 Infineon Technologies 的 DEMOBGT60LTR11AIPTOBO1 評估板。此單元可取代廣泛使用的被動式紅外線 (PIR) 動作偵測器,其運用 60 GHz 的都卜勒效應技術,提供更優異的效能、回應以及使用者可編程性。

圖 3:Infineon Technologies 的 DEMOBGT60LTR11AIPTOBO1 評估板提供 60 GHz 都卜勒效應動作感測器,比 PIR 作法更優異。(圖片來源:Infineon Technologies)

圖 3:Infineon Technologies 的 DEMOBGT60LTR11AIPTOBO1 評估板提供 60 GHz 都卜勒效應動作感測器,比 PIR 作法更優異。(圖片來源:Infineon Technologies)

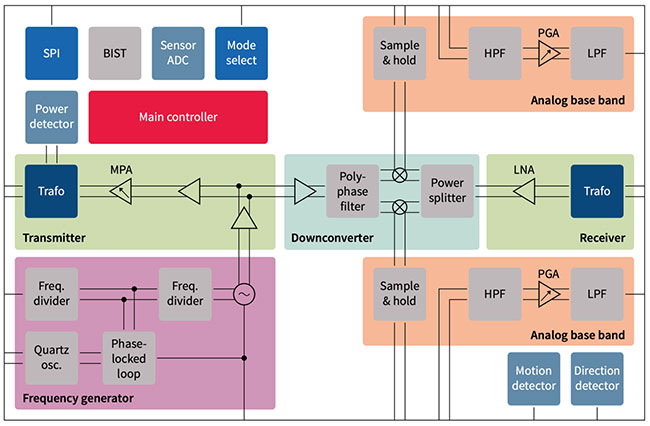

此套件採用 BGT60LTR11AIP 全整合式 60 GHz 單晶微波積體電路 (MMIC),尺寸為 3.3 × 6.7 × 0.56 mm (圖 4),可提供都卜勒效應動作感測器,並含有 80˚ 視野的天線封裝 (AIP),以及偵測動作及動作方向的整合式偵測器。可調整的效能參數包括偵測靈敏度、保持時間、運作頻率,且不同於眾多 60 GHz 裝置,此套件採用低成本的標準 FR4 電路板材料。

圖 4:Infineon 的 BGT60LTR11AIP 雷達式動作感測器 MMIC 方塊圖指出其內部複雜性。(圖片來源:Infineon Technologies)

圖 4:Infineon 的 BGT60LTR11AIP 雷達式動作感測器 MMIC 方塊圖指出其內部複雜性。(圖片來源:Infineon Technologies)

此開發套件含有 BGT60LTR11AIP「擴充板」,以及 Infineon 的雷達基板 MCU7。此 20 x 6.25 mm 的擴充板可展示 BGT60LTR11AIP MMIC 的特點,並為使用者提供「隨插即用」的雷達解決方案。此產品經過最佳化,能快速開發設計原型並進行系統整合,也可針對特點與功能進行初步評估。

結論

都卜勒效應感測是許多現代系統的基礎,能將電磁能和聲波能的使用量化,以近乎瞬間的非接觸性方法,判定遠處物件的動作。從顯微鏡到天文領域,都卜勒效應可用於各式各樣的環境。幸運的是,當無可行的替代方案,或現有方法需要進行改進時,現代化的元件和開發套件都可依據都卜勒效應和頻移,將功能的納入作業加以簡化。

參考資料:

1 – Physics Today, “The fall and rise of the Doppler effect”

2 – NASA, “Doppler Shift”

3 –Georgia State University, “Doppler Effect”

4 – University of Connecticut, “Doppler Effect”

5 – University of Virginia, “Doppler Effect”

6 – Wikipedia, “Coanda Effect”

7 – Wikipedia, “Skin Effect”

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum