使用 SiC 架構 MOSFET 提高電源轉換效率

資料提供者:DigiKey 北美編輯群

2019-10-29

在功率需求提高、法規要求以及效率和 EMI 方面的標準日趨嚴格下,電源供應器越來越需要使用電源切換元件,因為這種元件具有更高的效率與更寬廣的工作範圍。同時,設計人員也一直面臨降低成本和節省空間的壓力。面對這些需求,需要有新的方案代替傳統的矽 (Si) 架構 MOSFET。

碳化矽 (SiC) 已經成熟且發展到第三代,顯然是合適的替代方案之一。SiC 架構 FET 具有許多效能優勢,特別是在效率方面,且具有更高可靠性、更少的熱管理問題,以及更小的覆蓋區。雖然可能需要進行一些調整,但這些元件適用於整個電源領域,而且在設計技術上無需大幅變革。

本文會簡單比較 Si 與 SiC,並介紹 Wolfspeed 的 SiC 元件範例,然後說明如何使用這些元件進行設計。

SiC 與 Si MOSFET 的比較

首先,瞭解技術和術語很重要,SiC 架構 FET 和以往的 Si MOSFET 一樣,都是 MOSFET。廣義來說,兩者內部的實體結構類似,而且都是具有源極、汲極和閘極連接的三端子元件。

兩者的差異正如名稱所示,SiC 架構 FET 採用碳化矽作為基材,而非單純只用矽材。這在業界中廣稱為 SiC 元件,而省略 MOSFET 部分。本文將其稱為 SiC FET。

為何要使用 SiC 化合物作為材料?基於許多深層物理原因,SiC 有三個主要的電氣特性和矽材大相逕庭,且每個特性都能帶來運作上的優勢;另外,還有其他一些較微妙的差異 (圖 1)。

圖 1:SiC 與 Si 和 GaN 固態材料的關鍵材料特性概略比較。相較於矽,SiC 擁有更高的臨界崩潰、更高的熱導率,以及更寬的能隙。(圖片來源:Researchgate)

圖 1:SiC 與 Si 和 GaN 固態材料的關鍵材料特性概略比較。相較於矽,SiC 擁有更高的臨界崩潰、更高的熱導率,以及更寬的能隙。(圖片來源:Researchgate)

這些特性包括:

- 更高的臨界崩潰電場電壓 (大約為 2.8 MV/cm,矽為 0.3 MV/cm),因此能以很薄的層,在指定電壓額定值下運作,大幅降低導通電阻。

- 更高的導熱率,能在截面積上達到更高的電流密度。

- 更寬的能隙,能讓高溫時的漏電流變得更低 (能隙是指半導體與絕緣體中,價帶頂端與導帶底部之間的能量差異,以 eV 為單位)。因此,SiC 二極體和 FET 常被稱為寬能隙 (WBG) 元件。

有鑒於此,SiC 架構元件能阻斷的電壓大約比矽元件高出十倍,並能在 25°C 時,以大約快十倍的速度進行切換,而導通電阻只有一半或是更少。同時,由於能在更高的溫度下工作 (SiC 為 200°C,矽為 125°C),SiC 架構元件的散熱設計和熱管理變得更為容易。

閘極驅動器是發揮優勢的關鍵要角

電源裝置少了閘極驅動器就無法工作,後者不僅能將低位準的數位控制訊號,轉換為所需的電流和電壓訊號以及電源裝置所需的時序,同時還能針對大多數類型的外部故障提供一定的防護。對 SiC FET 來說,驅動器必須包含額外的功能,才能提供以下能力:

- 將傳導和切換損耗以及閘極損耗降到最低。這些損耗包括非導通和導通能量、米勒效應以及閘極驅動電流需求。非導通能量取決於截止狀態下的閘極電阻以及閘極至源極電壓。為了減少上述損耗,必須從閘極消耗更多電流。其中一個方法是讓驅動器在非導通期間,對閘極電壓施加負偏壓。同樣地,減少閘極電阻即可減少導通能量。

- 將米勒效應及其負面影響降到最低,以免在某些情況和應用配置下,寄生電容量導致意外導通。這個由米勒效應誘發的導通結果,會增加逆向復原能量並擴大損耗。有個解決方法是賦予驅動器所謂的米勒鉗位保護功能,以便在功率級切換期間控制驅動電流。

- 以適當的電壓提供所需的流入與流出電流。比起矽 MOSFET,SiC 元件通常需要更高的正偏壓閘極驅動電壓 (+20 V),才能將損耗降到最低;另外,SiC 元件可能還需要 -2 至 -6 V 的負截止閘極電壓。需要的閘極電流量,係根據閘極電荷 (Qg)、VDD、汲極電流 ID、閘極至源極電壓以及閘極電阻,以普通計算式得出,而且一般只有幾安培左右。此電流必須有適當的流入與流出額定值,且迴轉率與 SiC FET 的切換速度相當。

- 對板件與元件的寄生效應 (雜散電感和雜散電容) 進行模型建構並將其降至最低,但這可能會在這些元件處於較高的切換速度時引起振盪、電壓/電流過衝以及誤觸發。矽 MOSFET 有少量的電流「尾」,可充當阻尼或緩衝器,能將過衝和振鈴減少至某個程度。SiC MOSFET 沒有電流尾,因此汲極電壓過衝和振鈴可能會更高,並造成問題。減少這些寄生效應需要謹慎留意佈局問題,將導線長度縮到最短,並讓驅動器盡可能靠近其電源元件。即便只有短短幾公分也可能造成差異,因為這些雜散電感和雜散電容的影響,在 SiC FET 較快的切換速度下會更為顯著。減少振鈴還有第二個優點,即可減少因元件驅動器端和負載端高速切換而產生的 EMI。

儘管驅動 SiC MOSFET 時涉及其他問題,但有很多廠商都有針對此用途推出標準 IC,而且屬性符合 SiC 元件的特定需求。請注意,在許多設計裡,閘極驅動器及 SiC FET 必須與低電壓電路進行電流隔離。藉由光學脈衝變壓器,或是採用標準元件的電容隔離技術,都能達到隔離。之所以需要隔離,首先是基於安全考量,避免使用者在電路故障時受到高電壓的傷害,其次是因為在許多電路拓撲 (例如橋接型配置) 中,MOSFET 本身並不會接地。

新元件展現效能潛力

第一個商業化封裝的 SiC MOSEFT (CMF20120D),由 Wolfspeed 於 2011 年 1 月推出 (Wolfspeed 是 Wolfspeed的電源與 RF 事業部;此名稱係於 2015 年正式公佈);在此之前,SiC 晶圓已問世多年。此元件額定值為 1200 V/98 A,導通電阻為 80 mΩ (皆在 25°C 下),且採用 TO-247 封裝。Wolfspeed不久之後推出第 2 代製程,如今則提供第 3 代 SiC MOSEFT 專屬的 C3M 元件 (圖 2)。

圖 2:Wolfspeed的第 2 代 (左) 和第 3 代 (右) SiC 製程結構在比較之下顯示一些差異,但這些橫截面並未展現效能規格方面的改善成果。(圖片來源:Wolfspeed)

圖 2:Wolfspeed的第 2 代 (左) 和第 3 代 (右) SiC 製程結構在比較之下顯示一些差異,但這些橫截面並未展現效能規格方面的改善成果。(圖片來源:Wolfspeed)

例如,C3M0280090J 是業界首批 900 V SiC MOSFET 平台的系列成員之一。此產品針對高頻電力電子應用進行最佳化,如再生能源逆變器、電動車充電系統,以及三相工業電源供應器 (表 1)。

|

表 1:Wolfspeed的 C3M0280090J SiC MOSFET 首要屬性,顯示出其適用於再生能源逆變器、電動車充電系統以及三相工業電源供應器。(表格來源:Wolfspeed)

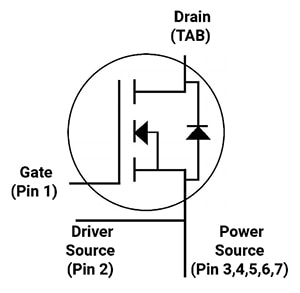

除了電壓/電流規格外,此元件還針對高速切換及低電容量進行最佳化,更採用低阻抗封裝與驅動器源連接 (圖 3),並設有逆向復原電荷 (Qrr) 較低的快速本體二極體,而且在汲極和源極間設置了較長的沿面距離 (大約 7 mm)。

圖 3:Wolfspeed的 C3M0280090J 採用低阻抗封裝與驅動器源連接。(圖片來源:Wolfspeed)

圖 3:Wolfspeed的 C3M0280090J 採用低阻抗封裝與驅動器源連接。(圖片來源:Wolfspeed)

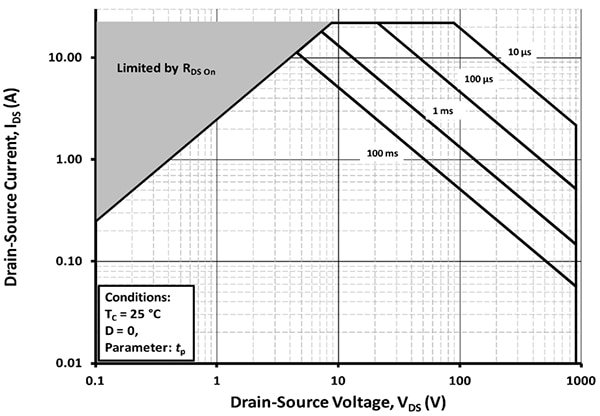

此 900 V 平台能實現更小、更高效率的新一代電源轉換系統,成本與矽架構解決方案相當,但規格更優異。安全工作區 (SOA) 圖能概覽此 SiC FET 的能力 (圖 4)。當汲極至源極的電壓 (VDS) 較低時,最大電流會受到導通電阻的限制;而在 VDS 適度的情況下,此元件可在短時間內維持 15 A 的電流。

圖 4:Wolfspeed的 C3M0280090J 安全工作區圖顯示其 IDS 與 VDS 能力。(圖片來源:Wolfspeed)

圖 4:Wolfspeed的 C3M0280090J 安全工作區圖顯示其 IDS 與 VDS 能力。(圖片來源:Wolfspeed)

封裝會影響效能表現

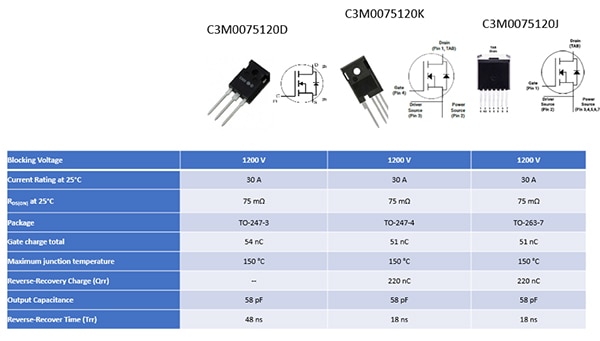

Wolfspeed還提供三個規格類似的元件,包括 C3M0075120D、C3M0075120K 和 C3M0075120J,而三者之間的差異主要是封裝不同的結果 (圖 5)。

圖 5:Wolfspeed以三種封裝提供同樣的 1200 V SiC FET,其規格大致相似,但並非完全相同。(圖片來源:Wolfspeed)

圖 5:Wolfspeed以三種封裝提供同樣的 1200 V SiC FET,其規格大致相似,但並非完全相同。(圖片來源:Wolfspeed)

這些數字除了提供事實外,還有更多含意。尾碼為 D 的元件,採用三端子封裝 (TO-247-3),尾碼為 K 的元件則採用四端子封裝 (TO-247-4)。這兩個元件以及尾碼為 J 的七端子元件,均含有 Kelvin 源引腳,能減少閘極電路 L x di/dt 所引發的電壓尖峰效應。如此即可在閘極和源極施加更多的電壓,達到更快的動態切換。結果顯示,在接近額定電流的情況下測量元件時,切換損耗有可能降低 3.5 倍。

評估板和公版設計可加速邁向成功之路

雖然與 GHz 頻率的 RF 設計截然不同,但在打造高效能電路,以便在更高電壓和功率範圍下運作時,依然需要注意細節。元件和佈局的每個細微之處和特質都會被放大,哪怕是最微小的問題和疏失,都會對實體電路造成無法估算的影響。

為了幫助設計人員評估 C3M0075120D 及 C3M0075120K 等 SiC FET,Wolfspeed提供 KIT-CRD-3DD12P 升降壓評估套件,以展示這些元件的高速切換效能 (圖 6)。此套件可接受三端子封裝 C3M0075120D,以及在其他方面完全相同的四端子封裝 C3M0075120K。因此,設計人員可針對 Wolfspeed 的第 3 代 (C3M) MOSFET 在採用不同封裝下的效能進行測試與比較。

圖 6:KIT-CRD-3DD12P 評估套件能以簡便的方式針對採用 TO-247 封裝的三端子 C3M0075120D 以及四端子 C3M0075120K 進行效能評估;請注意,大型散熱片和環型電感有助於達到優異的散熱效能。(圖片來源:Wolfspeed)

圖 6:KIT-CRD-3DD12P 評估套件能以簡便的方式針對採用 TO-247 封裝的三端子 C3M0075120D 以及四端子 C3M0075120K 進行效能評估;請注意,大型散熱片和環型電感有助於達到優異的散熱效能。(圖片來源:Wolfspeed)

此評估套件採用半橋配置,允許在上方和下方位置新增 MOSFET 或二極體,因此可將板件配置成常見的電源轉換拓撲,如同步降壓或同步升壓。另外也可在頂端或底部位置新增二極體,使用者就可評估非同步降壓或非同步升壓轉換器拓撲。

此外,為了減少功率損耗,此套件還搭載以「鐵矽鋁」製成的低損耗電感。這種磁性金屬粉末又稱為 Kool Mµ,成分有 85% 的鐵、9% 的矽和6% 的鋁。會使用此材料取代高導磁合金,是因為在主要的磁性與溫度參數規格上有所改進。

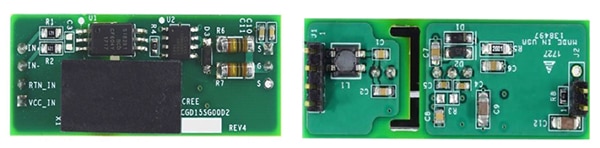

有些使用者需要設計其專屬的閘極驅動器子電路,Wolfspeed 也針對這些第 3 代 SiC FET 提供 CGD15SG00D2 閘極驅動器公版設計 (圖 7)。

圖 7:CGD15SG00D2 閘極驅動器公版設計的頂部 (左) 和底部 (右)。此板件相當完備,具有完整的 BOM 和佈建項目,能讓使用者對採用相同 SiC MOSFET 晶粒的三引線與四引線 TO-247 封裝進行效能評估。(圖片來源:Wolfspeed)

圖 7:CGD15SG00D2 閘極驅動器公版設計的頂部 (左) 和底部 (右)。此板件相當完備,具有完整的 BOM 和佈建項目,能讓使用者對採用相同 SiC MOSFET 晶粒的三引線與四引線 TO-247 封裝進行效能評估。(圖片來源:Wolfspeed)

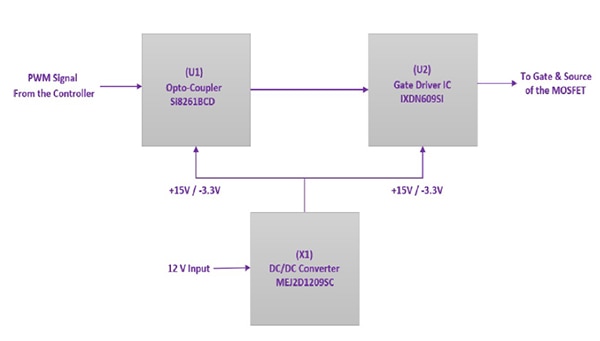

CGD15SG00D2 的高階方塊圖 (圖 8) 顯示此公版設計的功能,包括光耦合器 (U1)、閘極驅動器積體電路 (U2) 以及隔離式電源供應器 (X1)。光耦合器 (5000 VAC 隔離) 可接受脈寬調變 (PWM) 訊號,並提供 35/50 kV/µs (最小/典型) 的共模耐受能力。其他值得注意的特點如下:

- 印刷電路的邏輯側與電源側之間,有一條溝槽可增強規定的沿面距離規格;而板件的主電路與二次電路之間,有一條 9 mm 的沿面距離增強溝槽。

- 有一個 2 W 隔離式電源供應器,可支援更大型的 MOSFET 以更高的頻率運作。

- 具有獨立的閘極導通與非導通電阻並搭載專用的二極體,可讓使用者自訂並最佳化導通與非導通訊號。

- 邏輯電源輸入採用共模電感,可增強 EMI 耐受能力。

圖 8:CGD15SG00D2 閘極驅動器公版設計的高階方塊圖顯示出主要的功能區塊,包括光耦合器 U1、閘極驅動器 IC U2 以及隔離式電源供應器 X1。(圖片來源:Wolfspeed)

圖 8:CGD15SG00D2 閘極驅動器公版設計的高階方塊圖顯示出主要的功能區塊,包括光耦合器 U1、閘極驅動器 IC U2 以及隔離式電源供應器 X1。(圖片來源:Wolfspeed)

結論

與傳統的 Si MOSFET 相比,Wolfspeed 的第 3 代 SiC MOSFET 在電源切換應用的效率和散熱能力方面具有明顯的效能優勢。若搭載合適的驅動器,這些產品能為既有以及新興的應用提供可靠一致的效能。

聲明:各作者及/或論壇參與者於本網站所發表之意見、理念和觀點,概不反映 DigiKey 的意見、理念和觀點,亦非 DigiKey 的正式原則。