瞭解編碼器輸出訊號有助選擇最佳元件

2019-08-21

電子馬達控制器通常需要使用編碼器來偵測轉子的位置和/或速度。工程師必須評估幾個面向來選擇合適的元件;首先是評估該應用需要增量編碼器、絕對編碼器還是換向編碼器。接著,工程師必須考慮其他參數,包括解析度、安裝形式以及馬達機軸尺寸等。

選擇最合適的輸出訊號類型並非易事,而且往往會錯估。最常見的三種類型分別是開集極輸出、推挽式輸出,以及差動線路驅動器輸出。本文分別介紹每種類型,有助於工程師根據應用需求選擇合適的元件。

首要原則

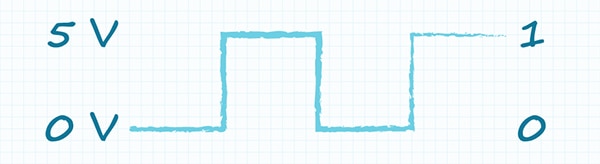

無論是增量編碼器的正交輸出、換向編碼器的馬達極輸出,還是遵循特定協定的序列輸出,每種編碼器輸出訊號都是數位訊號。因此,5 V 編碼器的訊號總是在接近 0 V 和接近 5 V 之間切換,對應於邏輯 0 或 1。增量編碼器的輸出是基本方波,如圖 1 所示。

圖 1:數位編碼器的通用方波輸出。(圖片來源:Same Sky)

圖 1:數位編碼器的通用方波輸出。(圖片來源:Same Sky)

開集極輸出

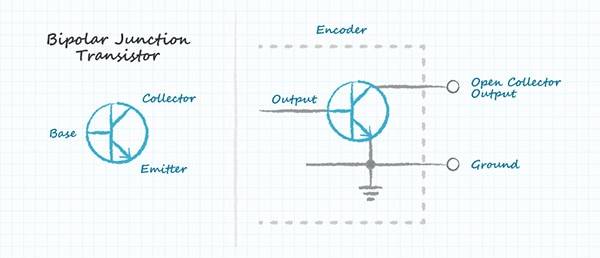

旋轉編碼器最常採用開集極輸出 (圖 2),即在輸入訊號為高位準時,電晶體上的集極引腳保持開路或斷開。當輸出為低位準時,輸出直接接地。

圖 2:開集極輸出線路圖。(圖片來源:Same Sky)

圖 2:開集極輸出線路圖。(圖片來源:Same Sky)

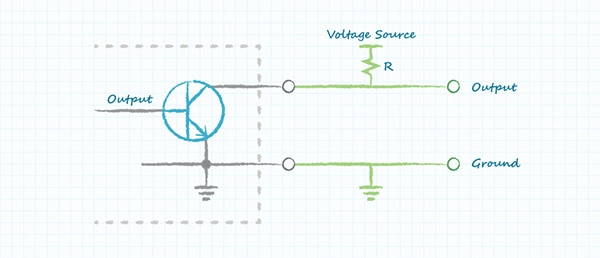

由於輸出會在訊號為高位準時斷開,因此必須使用外部的「上拉」電阻,才能確保集極的電壓達到所需的位準,即邏輯 1。這讓工程師能靈活地互聯不同工作電壓的系統。集極電壓可以上拉至高於或低於編碼器工作電壓 (圖 3)。

圖 3:集極輸出可上拉到合適的電壓,與外部系統進行介接。(圖片來源:Same Sky)

圖 3:集極輸出可上拉到合適的電壓,與外部系統進行介接。(圖片來源:Same Sky)

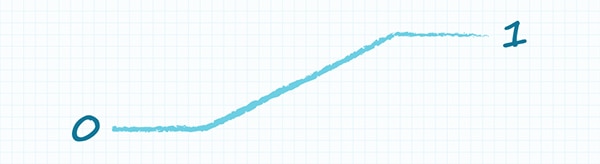

不過此介面也有一些缺點。上拉電阻已內建於許多現成的控制器內,會消耗有限的電流,因而會產生耗散功率。此外,該電阻與寄生電路電容一同作用時,會減緩高低電壓間輸出的轉換速度。轉換的斜率 (圖 4) 被稱為迴轉率。

圖 4:隨著輸出狀態的切換,上拉電阻可有效減緩輸出電壓的轉換速度。(圖片來源:Same Sky)

圖 4:隨著輸出狀態的切換,上拉電阻可有效減緩輸出電壓的轉換速度。(圖片來源:Same Sky)

透過降低迴轉率,上拉電阻可有效降低編碼器的操作速度,從而降低增量編碼器的解析度。當訊號為低位準時,減少電阻值雖然能提升切換速度,但也會因為消耗更多電流而增加功率的耗散。

推挽式輸出

推挽式輸出包含兩個電晶體而非一個 (圖 5),可克服上述開集極介面的缺點。上方的電晶體取代了上拉電阻,導通時可將電壓上拉至電軌,由於電阻極小,因而可提升迴轉率。由於電晶體會在輸出訊號為低位準時關閉,因此該主動上拉元件所耗散的功率,也比開集極電路少。這可讓電池供電型元件運行更長時間。

圖 5:推挽式輸出 (圖片來源:Same Sky)

圖 5:推挽式輸出 (圖片來源:Same Sky)

Same Sky 的 AMT 系列單端型編碼器均採用推挽式輸出,因此不需要使用上拉電阻即可與外部電路進行介接。除了提高速度和減少功率耗散外,這些推挽輸出還能簡化測試與原型設計。AMT 編碼器還具有 CMOS 輸出。由於不同的元件有不同的高低電壓值,因此應該參考規格書,確定如何解讀輸出電壓。

差動線路驅動器輸出

雖然採用推挽式輸出的編碼器,克服了開集極的某些缺點,但這兩者都是單端型輸出,在佈線距離較長或環境中含有大量電子雜訊與干擾時,會受到限制。

在較長的佈線距離下,訊號振幅會衰減,電容效應會減緩切換轉換的速度。若採用單端訊號,傳輸的訊號會以地端為參考端,這種衰減可能會導致錯誤,造成系統效能欠佳。

此外,在電雜訊環境中,各種幅度的非預期電壓會耦合到纜線上,致使單端系統的接收器不能正確地解碼訊號電壓。

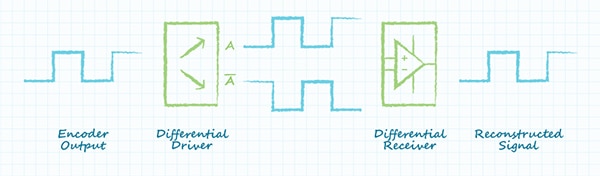

Same Sky 建議在纜線長度超過 1 m 時採用差動訊號。含有差動線路驅動器的編碼器會產生兩個輸出訊號,一個是原始訊號,另一個則是完全相反或互補的訊號。兩者的差異幅度是原始單端訊號的兩倍,有助於克服壓降和電容所導致的衰減 (圖 6)。

圖 6:差動線路驅動器克服訊號衰減。(圖片來源:Same Sky)

圖 6:差動線路驅動器克服訊號衰減。(圖片來源:Same Sky)

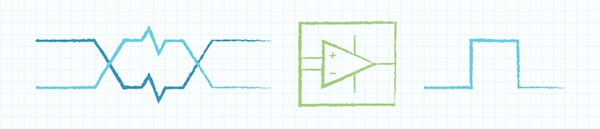

此外,由於兩個訊號均存在共模雜訊,可相互抵消,因此接收系統可忽略其影響 (圖 7)。由於具有出色的雜訊剔除能力,差動線路驅動器介面已廣泛用於工業和汽車應用。許多 Same Sky 編碼器型號都提供了差動線路驅動器輸出選項,可用於嚴苛的應用。

圖 7:差動接收器忽略兩個訊號中同時存在的雜訊。(圖片來源:Same Sky)

圖 7:差動接收器忽略兩個訊號中同時存在的雜訊。(圖片來源:Same Sky)

整體而言,本文概述了編碼器輸出類型及其相對優勢,有助於工程師綜合考量最佳功耗、可靠通訊、合適的連線距離以及適當的抗雜訊能力,從而為其應用挑選出最佳的元件。

聲明:各作者及/或論壇參與者於本網站所發表之意見、理念和觀點,概不反映 DigiKey 的意見、理念和觀點,亦非 DigiKey 的正式原則。