802.11x 模組與開發套件有助於簡化物聯網無線設計作業

資料提供者:DigiKey 北美編輯群

2018-01-11

物聯網 (IoT) 產品設計人員趨向使用 Wi-Fi 架構的無線連線,因為其部署廣泛且易於理解。不過,任何類型的 RF 都很複雜,且需要進行法規遵循檢測。若欠缺適當的專業知識,可能會拖慢開發時程,尤其是在設計人員選擇從頭開始設計 RF 時。

加速設計流程的方法之一,是選擇採用經預先認證的模組。為此,本文在說明如何使用模組及相關設計工具進行產品設計之前,先討論 Wi-Fi 在無線應用上的優勢。

為什麼要採用 Wi-Fi?

Wi-Fi 屬於熱門的無線通訊短距 RF 技術之一,採用 2.4 GHz 工業、科學、醫學 (ISM) 免授權頻譜配置。此技術以 IEEE 802.11 規格為基礎,並提供具有數種不同傳輸率及數位編碼方法的變體。

與低功耗藍牙 (藍牙 LE) 及 ZigBee 等技術相比,Wi-Fi 相對耗電、昂貴,且需要大量處理器資源。然而,其速度也快得驚人。從原始數據傳輸率為 11 Mbits/s 的最低版本 802.11b,到傳輸率高達 600 Mbits/s 的 n 版本,沒有哪種開放標準 2.4 GHz 技術足以相提並論。(請參閱 DigiKey 文章《比較低功耗無線技術》)。

選擇哪一版本的 Wi-Fi?

Wi-Fi 變體之間的共通性在於所有 Wi-Fi 運作規格都是由 Wi-Fi 協定聯盟擬定。此機構是 Wi-Fi 頻帶與規格的管理單位,決定 Wi-Fi 本機區域網路 (LAN) 使用的資料架構、加密技術、頻率、封包組態及子通訊協定。

重點在於,Wi-Fi 也可以採用 5 GHz 頻譜配置,進一步提高傳輸率,並藉由避免在擁擠的 2.4 GHz 頻帶進行通訊,減少可能的干擾。但其缺點是傳輸距離縮小,且障礙物穿透性欠佳。(請參閱 DigiKey 文章《比較工業應用中的 2.4 GHz 與 5 GHz 無線 LAN》)。

Wi-Fi 通訊協定有好幾種:在 2.4 GHz 頻帶中運作的 IEEE 802.11b/g、針對 5 GHz 頻帶運作設計的 IEEE 802.11a/ac,以及可以在前述兩個頻帶中運作的 IEEE 802.11n 無線電。

IEEE 802.11b 的採用可回溯到 1999 年,提供 5.5 和 11 Mbits/s 兩種數據傳輸率,目前多半只用於舊式系統。但是,當代的 n 無線電內建 b 版本支援,因此現代系統可與舊式系統搭配使用。

IEEE 802.11g 於 2003 年開始採用,使用與原通訊協定不同的調變技術,可實現高達 54 Mbits/s 的資料傳輸率。在特定應用中,可用的資料傳輸率常因前向錯誤修正演算法而減半。g 向下相容於 b。

IEEE 802.11n 於 2009 年開始採用,引入多輸入輸出 (MIMO) 天線技術,可進行數種同步「空間串流」編碼,使資料傳輸率加速至 216 Mbits/s (假設頻寬為 20 MHz,且發射器採用三個空間串流)。另外,802.11n 透過連接兩個 20 MHz 通道,提供更寬廣的 40 MHz 通道,傳輸率因此可提升為 450 Mbits/s。支援三個空間串流的元件限於高階可攜式電腦、平板裝置及存取點 (AP)。支援兩個空間串流的元件雖較普遍,但仍限於可攜式電腦、平板裝置及新一代智慧型手機。

IEEE 802.11a 跟 g 在許多方面完全相同,只是前者在 5 GHz 頻帶中運作。最大數據傳輸率皆為 54 Mbits/s。目前普遍認為 802.11a 是舊式通訊協定。

IEEE 802.11ac 於 2013 年開始採用,提供八個空間串流及高達 160 MHz 的頻寬,再度提升傳輸率。相關商業產品剛進入市場,價格依然不斐,而且此技術在最初的階段,可能僅用於非常高階的消費性產品。

2.4 GHz 頻帶配置支持 11 個 (美國)、13 個 (大部分全球其他國家) 及 14 個 (日本) 20 MHz 通道。83 MHz 頻寬僅適用三個非重疊 Wi-Fi 通道 (1、6、11) (圖 1)。

圖 1:2.4 GHz ISM 頻帶內的 Wi-Fi 通道配置,允許三個非重疊 20 MHz 通道 (1、6、11)。(圖片來源:Cisco)

為了避免相鄰 WLAN 使用 11 至 14 個通道中的任一通道而導致衝突,製造商設計設備時,通常只會透過非重疊通道通訊。例如,在通道 1 中干擾過大的 Wi-Fi 無線電可切換至通道 6 或 11,藉此尋求無干擾的環境。

為了協助頻譜共享,Wi-Fi 包含爭用機制,會在使用同一通道的存取點 (AP) 之間公平配給頻寬。在擁擠的通道中運作的 AP 通訊時間有限,能夠接收或傳送資料的時間也會因此受到影響。

適用於物聯網的 Wi-Fi

值得注意的是,以 IEEE 802.11 規格為基礎的 Wi-Fi,僅定義通訊協定的實體層 (PHY) 及資料鏈路層。資料鏈路層是由媒體存取控制 (MAC) 及邏輯鏈路控制 (LLC) 組成。但是,由於網際網路 Wi-Fi 連線無處不在,因此 PHY 層和資料鏈路層通常會整合到完整的 TCP/IP 通訊協定堆疊中。此通訊協定堆疊可確保網際網路互運性,且通常為 (但並非總是) 由 Wi-Fi 連線解決方案供應商提供的軟體。本文其餘部分將討論使用 TCP/IP 堆疊的 Wi-Fi 解決方案 (圖 2)。

圖 2:Wi-Fi 會定義堆疊的實體層及資料鏈路層。一般而言,供應商提供的韌體會將這些層以及確保網際網路互運性的完整 TCP/IP 堆疊整合在一起。(圖片來源:國際理論物理中心)

Wi-Fi 作為智慧型手機、可攜式電腦及 PC 與網際網路相連的關鍵技術,已經奠定了雄厚的基礎,同時它正迅速多樣化,成為物聯網的基礎技術。

在網際網路互運性及效能更勝功耗的環境下,採用 Wi-Fi 技術的物聯網裝置針對從無線感測器直接中繼資訊至網際網路的問題,提供理想的解決方案。Wi-Fi 物聯網感測器可直接連接至網際網路,不必依賴於複雜技術,例如 IPv6 低功耗無線個人區域網路 (6LoWPAN) 等額外網路層。

Wi-Fi 可作為一種高成本效益的「閘道」,其中多通訊協定藍牙 LE/ZigBee/Wi-Fi 系統單晶片 (SoC) 架構的單元,可匯集來自多個低功耗無線感測器的資料,並將此資訊轉發至雲端。

值得注意的是,低功耗形式的 Wi-Fi 正在崛起。這種名為「HaLow」的技術以 IEEE 802.11ah 為基礎,利用其他低功耗無線技術採用的超短工作週期,使功耗降到最低,預期功耗約為傳統 Wi-Fi 晶片的百分之一。HaLow 在 900 MHz ISM 頻帶中運作,傳輸距離可擴增至當今 Wi-Fi 的近兩倍。其在傳輸率上則有所妥協,約相當於藍牙 LE 的最大原始數據傳輸率 2 Mbits/s。

加速以 Wi-Fi 為基礎的設計

從頭設計 Wi-Fi 物聯網解決方案可降低成本,且有機會全面最佳化無線產品的效能。然而,設計人員需要在 GHz 頻率級具備大量的 RF 硬體專業知識,熟知 TCP/IP 通訊協定,同時堅持依據相關標準的合規性認證規範開展漫長的測試及驗證過程。

有些半導體供應商提供的一些有幫助的公版設計,可以作為加速開發程序的基礎。但是,這類線路圖僅可作為起始點;磁性元件、基板、軌道和電路阻抗值只要稍有變動,就可能大幅影響性能,而且通常需要進行多次設計迭代才能解決問題。

獲得滿意設計的另一途徑是選擇經組裝、測試、驗證及合規性認證的模組。這些產品可與 Wi-Fi 物聯網解決方案快速整合,加快上市時間。

許多矽晶廠商已提供物聯網應用 IEEE 802.11 模組的所有變體及相關開發工具。基本模組通常會整合 WLAN 基頻處理器及 RF 收發器、功率放大器 (PA)、時脈、RF 開關、濾波器、被動元件與電源管理。

由於以 Wi-Fi 為基礎的 TCP/IP 堆疊是不易監測的複雜韌體,因此需要能支援 Linux 或 Android 等高階作業系統 (OS) 的微處理器資源。管理 Wi-Fi 堆疊的作業系統的通用驅動程式可由硬體供應商提供,而諸如 WinCE 及一系列即時作業系統所需的額外驅動程式,則由第三方支援。

通常,設計人員需要尋找適合的微處理器、用於形成配對電路的被動元件,以及 2.4 和/或 5 GHz 天線。然而,有些模組解決方案包含嵌入式處理器,還有一些則包含完整的有效解決方案。

適合每種情境的 Wi-Fi 模組

Silicon Labs 的 Bluegiga 品牌 WF111 是針對物聯網應用 (如銷售點終端器、遠端保全攝影機及醫療感測器) 而設計的高成本效益 Wi-Fi 模組的優良例子。此元件透過 Wi-Fi b、g 或 n 版本提供網際網路連線。此產品僅在 2.4 GHz 下運作,最大數據傳輸率為 72 Mbits/s、鏈路預算為 114 dBm (17 dBm 發射器功率輸出及 -97 dBm 接收器靈敏度)、供應電壓為 1.7 V 至 3.6 V、Tx 峰值電流 192 mA、Rx 峰值電流 88 mA。

WF111 內建天線 (或含外接天線連接器),設計用於搭配外接主機微處理器運作。此元件由主機微處理器使用在 1 位元或 4 位元模式下運作的安全數位式輸出入 (SDIO) 介面控制。SDIO 介面可讓主機微處理器直接存取 IEEE 802.11 功能。

由於矽晶廠商預期 WF111 會在接近藍牙 LE 感測器的位置使用,因此該產品納入最多六條硬體控制線路以管理共存的無線裝置。控制線路可確保 Wi-Fi 及藍牙元件協調通訊,避免 Wi-Fi 元件與藍牙 LE 元件鄰近時通常會發生的同步封包傳輸。此類傳輸通常會降低鏈路效能 (圖 3)。

圖 3:Silicon Labs 的 WF111 納入六條控制線路,可確保 Wi-Fi 與藍牙元件協調通訊,進而改善共存。(圖片來源:Silicon Labs)

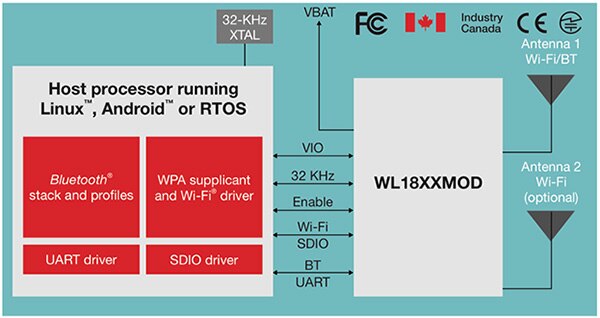

Texas Instruments (TI) 的 WL1801 藉由將 IEEE 802.11 a/b/g/n 與藍牙/藍牙 LE 收發器整合至同一裝置,進一步與藍牙緊密結合。該模組內建與 Wi-Fi 及藍牙通訊協定的互運性,是上述物聯網閘道裝置的理想解決方案。

該元件可在 2.4 和 5 GHz Wi-Fi 下運作,最大數據傳輸率 54 Mbits/s、鏈路預算為 115 dBm (18.5 dBm 發射器功率輸出及 -96.5 dBm 接收器靈敏度)、工作電壓範圍為 2.9 至 4.8 V、Tx 峰值電流為 420 mA、Rx 峰值電流 85 mA。該模組已取得 FCC、IC、ETSI 及 Telec 認證。

WL1801 隨附 Wi-Fi 及藍牙堆疊,但必須與適當的微處理器、32 kHz 晶體及天線配對,才能建立完整的解決方案。TI 建議採用該公司的 Sitara 系列微處理器,例如 AM3351,這是一款可支援 Linux、Android 或即時作業系統以及 Wi-Fi 驅動程式和藍牙 LE 堆疊的 ARM® Cortex® A8 核心元件。微處理器透過 SDIO 介面運作 Wi-Fi,藍牙則是透過 UART 驅動 (圖 4)。

圖 4:雖然 TI 建議 WL1801 採用功能強大的 ARM Cortex A8 架構的 Sitara 系列等晶片,但微處理器的選擇還是由設計人員決定。(圖片來源:Texas Instruments)

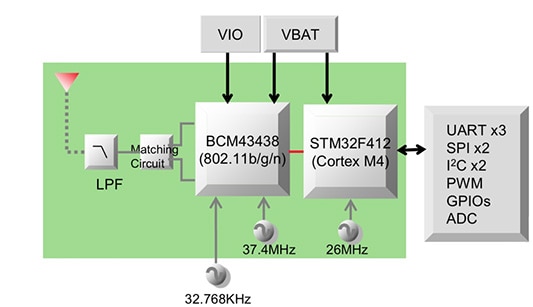

Murata 的 LBEE5ZZ1MD 模組透過納入處理器以及預先載入 Wi-Fi 韌體堆疊,進一步提升整合度。雖然該產品將處理器與無線電配對,從而簡化了流程,但缺點是開發人員受制於模組製造商選擇的處理器硬體,以及可能並不熟悉的開發環境。

Murata 模組透過 Wi-Fi b、g 或 n 版本提供網際網路連線。該元件僅在 2.4 GHz 下運作,最大數據傳輸率 65 Mbits/s、鏈路預算為 100 dBm (2 dBm 發射器功率輸出及 -98 dBm 接收器靈敏度)、供應電壓為 3.3 V、Tx 峰值電流為 300 mA、Rx 峰值電流為 45 mA。

該模組將 Wi-Fi MAC/基頻/無線電與 STMicroelectronics 的 STM32F412 ARM Cortex M4 核心微處理器配對。模組包含板載晶體、配對電路及 2.4 GHz 天線,可新增 32.786 kHz 周邊晶體。STM32F412 處理器包含 UART、SPI、I2C 及其他介面 (圖 5)。

圖 5:Murata 的 LBEE5ZZ1MD Wi-Fi 模組將 ARM Cortex M4 核心微處理器與晶體、配對電路和天線整合。(圖片來源:Murata)

模組隨附 TCP/IP 堆疊與 Electric Imp 作業系統,可連接至 Electric Imp 雲端服務。對於不熟悉第三方雲端服務提供商及如何上傳與存取資料的設計人員而言,此功能相當實用。開發指南於 Electric Imp 開發中心網站提供。

u-blox 的 NINA W132 是一個模組化解決方案,是展現模組化解決方案如何有效協助設計人員的一個範例。該元件整合 Wi-Fi 與藍牙 LE 功能、主機處理器、電源管理、獨立的 16 Mbits 快閃記憶體及 40 MHz 晶體,

透過 Wi-Fi 802.11b、g 或 n 版本建立網際網路連線。該元件僅在 2.4 Ghz 下運作,最大原始數據傳輸率 54 Mbits/s、鏈路預算為 112 dBm (16 dBm 發射器功率輸出及 -96 dBm 接收器靈敏度)、供應電壓為 3.3 V、Tx 峰值電流為 320 mA、Rx 峰值電流為 140 mA。

該裝置隨附預先載入的應用程式軟體。開發人員需事先瞭解必須使用 u-blox 的 s-center 工具箱軟體進行配置 (透過 AT 命令)。

NINA-W132 模組使用 802.11i (WPA2) 標準及企業級安全功能為無線鏈路防護提供端對端安全性。

善用開發套件

雖然模組會省去大量的硬體工作,且通常隨附經實證的 Wi-Fi (TCP/IP) 軟體堆疊 (通常也會提供應用範例),但此解決方案不見得對已針對開發人員的目標應用最佳化。然而,透過模組製造商的開發套件,往往可以達成最佳化。開發工具通常是以安裝模組的經組裝及測試的開發板形式提供。

對於需附微處理器的模組,開發板通常可以連接至基於目標微處理器的開發平台。開發套件可用於為主機處理器提供應用程式開發介面 (API),進而提供給 Wi-Fi 堆疊,使額外應用程式編碼更輕鬆。

例如,Silicon Labs 提供 WF111 開發套件,可評估上述 WF111 模組。開發套件包括一個附 WF111 模組的經組裝與測試的 PC 板,其外型與標準 SDIO 卡槽相合。安裝之後,可以使用目標微處理器的評估工具執行並評估模組。另外,亦搭載一個實用的排針座,透過此設計可輕鬆針對 RF 認證操作模組對匯流排進行除錯。

另一個例子是 TI 的 WL1835 開發板。該裝置是經過充分組裝及測試的 PC 板,包括 WL1801 模組、所有周邊電路及天線。該開發板可插入 Sitara TMDSICE3359 開發板,其採用適宜的 Sitara 處理器驅動 WL1801 模組。此類開發設定可讓開發人員測試運作中的 Wi-Fi 單元在目標應用中的效能。

結論

Wi-Fi 在物聯網無線通訊協定中扮演獨特的角色,不僅能夠支援高數據傳輸率,同時可提供與網際網路的無縫互運性。但是,Wi-Fi 跟任何 RF 技術相同,要從頭設計都有其複雜性。

對許多設計人員來說,尤其是承受短設計週期壓力的設計人員,模組可能是更佳選擇。模組可隨附嵌入式微處理器,或與設計人員偏好的微處理器結合,可大大簡化並加速設計與認證流程。

聲明:各作者及/或論壇參與者於本網站所發表之意見、理念和觀點,概不反映 DigiKey 的意見、理念和觀點,亦非 DigiKey 的正式原則。