使用低 EMI 的切換式穩壓器,最佳化高效率的電源設計

資料提供者:DigiKey 北美編輯群

2020-02-04

設計人員在實作電池供電或配電系統時,常會面臨一個問題,那就是該使用低壓降 (LDO) 穩壓器,還是使用切換式穩壓器。切換式穩壓器可提供更高的效率,這是個不錯的優點,特別是對電池供電的產品而言。主要的權衡點是電源供應器快速切換式電晶體的 EMI,在高度整合的小型設計中,這可能會帶來愈來愈多的問題。

輸入和輸出濾波器電路可減輕 EMI 的影響,但會增加成本、電路覆蓋區及複雜性。新一代的整合式模組化切換式穩壓器將能解決這些問題。這些穩壓器提供各種內建技術來限制 EMI,而又不會影響穩壓器的效能或效率。

本文將簡要介紹切換式穩壓器在可攜式設計中的優點,以及濾波器電路的重要性。然後介紹 Allegro Microsystems、Analog Devices 和 Maxim Integrated 等廠商內建 EMI 濾波器的切換式穩壓器,以及如何使用這些產品來簡化電力傳輸。

為什麼在可攜式設計中要使用切換式穩壓器?

高效率、低功率耗散 (減少熱管理方面的挑戰) 和高功率密度,是選擇切換式穩壓器而非線性穩壓器 (LDO) 的主要原因。在大部分負載範圍內,商用切換式穩壓器模組的效率 (輸出功率/輸入功率 x 100) 通常約為 90% 至 95%,比同等的 LDO 高出許多。此外,切換式穩壓器比 LDO 更靈活,因為此元件能實現增壓、降壓和電壓逆變。

切換式穩壓器的核心是脈寬調變 (PWM) 切換元件,其中包含一或兩個金屬氧化物半導體場效電晶體 (MOSFET),以及一或兩個與之配對的儲能電感。穩壓器的工作頻率決定了每單位時間的切換循環數,而 PWM 訊號的工作週期 (D) 決定了輸出電壓 (根據 VOUT = D × VIN)。

在可攜式設計中,雖然切換式穩壓器的高效率是一個優點,但也存在很多需要權衡取捨的因素,如成本、複雜性、尺寸、對負載暫態的回應慢,以及在低負載時效率低下等 (但後者已逐漸改進)。另一個重大的設計挑戰,是應對切換功率電晶體時所產生的 EMI。切換會造成電路其他部分的電壓與電流過衝,產生輸入/輸出電壓和電流漣波,以及切換頻率 (及其倍頻) 下的暫態能量尖波。電壓漣波會在 PWM「開啟」週期結束時達到峰值 (圖 1)。

圖 1:切換式穩壓器的輸出電壓漣波軌跡顯示了暫態尖波,此尖波是 EMI 的主要來源。(圖片來源:Analog Devices)

圖 1:切換式穩壓器的輸出電壓漣波軌跡顯示了暫態尖波,此尖波是 EMI 的主要來源。(圖片來源:Analog Devices)

管理 EMI

若要降低穩壓器中功率 FET 切換所產生的 EMI,有一個行之有效的方法,那就是在輸入與輸出端新增電阻-電容 (R-C) 緩衝器電路。這些電路有助於過濾尖波並衰減電壓和電流漣波,進而降低 EMI。對於設計良好、輸出範圍為 2 至 5 V 的切換式電源供應器而言,理想的目標是確保峰對峰電壓漣波處於 10 至 50 mV 並達到最低的暫態尖波。

選擇濾波器電路的組件是項棘手的工作,特別是輸入與輸出大容量電容,需要在組件大小和成本 (以及對穩壓器暫態響應和迴路補償的影響),與峰對峰電壓和電流漣波以及 EMI 的降低之間做出取捨。

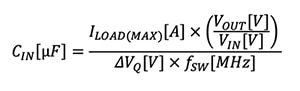

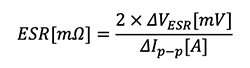

一個不錯的著手點是藉助一些以關鍵方程式為基礎的成熟技術。輸入電壓漣波由 ΔVQ (輸入電容放電所產生) 和 ΔVESR (輸入電容的等效串聯電阻 (ESR) 所產生) 組成。對於指定的輸入端最大峰對峰電壓漣波,可分別從方程式 1 和方程式 2,估算出大容量電容的所需輸入電容量 (CIN) 和 ESR:

方程式 1

方程式 1

和:

方程式 2

方程式 2

其中:

ILOAD(MAX) 是最大輸出電流

ΔIp-p 是峰對峰電感電流

VIN 是輸入電源電壓

VOUT 是穩壓器輸出電壓

fSW 是切換頻率

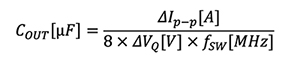

同樣,對於指定的輸出端最大峰對峰電壓漣波,可分別從方程式 3 和方程式 4,確定出大容量電容的電容量和 ESR:

方程式 3

方程式 3

和:

方程式 4

方程式 4

請務必注意,ΔVESR 和 ΔVQ 不能直接相加,因為兩者彼此異相。如果設計人員選擇陶瓷電容 (通常 ESR 較低),則 ΔVQ 佔主導地位。若選擇電解電容,則 ΔVESR 佔主導地位。

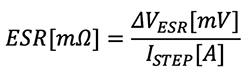

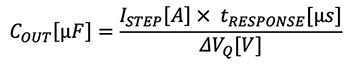

選擇輸出電容值和 ESR 值時,也會受到輸出電壓在快速負載暫態期間與所需輸出的可接受偏差的影響。具體而言,輸出電容必須要能在暫態期間支援負載電流,直至穩壓器的控制器透過增加 PWM 工作週期做出回應。若想最小化負載變動幅度期間的輸出偏差,可使用方程式 5 和方程式 6 分別計算所需的輸出電容量和 ESR:

方程式 5

方程式 5

和:

方程式 6

方程式 6

其中:

ISTEP 是負載變動幅度

tRESPONSE 是控制器的回應時間

不過,雖然這些計算有助於挑選出適當的組件來管理電壓與電流漣波及暫態尖波,但設計人員還必須考慮電容的功率耗散 (PCAP)。此值可用以下方程式計算:

![]()

其中,IRMS 是 RMS 輸入漣波電流。

此方程式表明,對於給定的 ESR,內部溫升與漣波電流的平方呈正比。如果元件用於衰減一個很大的漣波電流,則元件可能會顯著升溫,如果此熱量無法很快散去,電容的電解質會逐漸蒸發,其效能也會隨之下降,直到最終失效。為避免這種結果,工程師必須選擇更大、更昂貴的元件,而且為了促進散熱,表面積須比原本所需的面積更大。

低 EMI 穩壓器選項

雖然輸入和輸出濾波可減輕電壓與電流漣波,但理想的設計實務是,選擇既符合規格、又能將峰對峰漣波高度降到最低的切換式穩壓器。這可降低濾波電容因功率耗散而承受的壓力,從而能使用更小、更便宜的元件。

使用電壓模式控制方案,可將電壓和電流漣波降到最低。在此方案中,PWM 訊號可透過將控制電壓施加到比較器的其中一個輸入,以及將時脈產生的固定頻率鋸齒形電壓 (又稱「PWM 斜波」) 施加到另一個輸入來產生。這個方法對於盡量降低 EMI 方面,優於替代的電流模式控制方案。後者由於功率級的雜訊通常會進入控制回授迴路,容易加重 EMI。(請參閱 DigiKey 資料庫文章《在 DC-DC 切換式穩壓器中產生 PWM 訊號的電壓和電流模式控制》。)

除了考慮電壓模式控制外,多家矽晶廠商還提供了許多方法,可在內部幫助降低電壓和電流漣波的幅度。其中一個範例是 Allegro Microsystems 的 A8660 同步降壓轉換器。這是一款通過汽車 AEC-Q100 認證的高端元件。該穩壓器的輸入電壓 (VIN) 為 0.3 至 50 V,並提供 3 至 45 V 的可調式輸出電壓。A8660 採用 200 kHz 至 2.2 MHz 的可編程基頻 (fOSC),還提供一系列保護功能,包括從壓降中軟恢復,避免 VOUT 過衝及不想要的電壓尖波等。

該穩壓器之所以能將 EMI 降至最低,其關鍵在於 PWM 基頻顫動技術。啟動時,內部設定的「顫動掃描」會系統性地將 fOSC 變更 ±10%,將能量分散於切換頻率附近。顫動調變頻率 (fMOD) 會在 12 kHz 運作頻率下,掃描三角調變波形。

圖 2 比較了 A8660 在啟用和停用顫動情況下的傳導放射與輻射放射。這兩個測試配置的外部組件和 PC 電路板佈局完全一樣。

圖 2:使用固定基頻 (紅色) 的切換式穩壓器與採用頻率顫動 (藍色) 的穩壓器之輻射放射比較。工作參數:fOSC = 2.2 MHz、VIN = 12 V、VOUT = 3.3 V、負載 = 3 A。(圖片來源:Allegro Microsystems)

圖 2:使用固定基頻 (紅色) 的切換式穩壓器與採用頻率顫動 (藍色) 的穩壓器之輻射放射比較。工作參數:fOSC = 2.2 MHz、VIN = 12 V、VOUT = 3.3 V、負載 = 3 A。(圖片來源:Allegro Microsystems)

對於工作頻率低於 AM 無線電頻段 (fOSC < 520 kHz) 的設計,A8660 的同步輸入可用於轉移 fOSC 及其諧波,以進一步最小化 EMI。其作法是將外部時脈連接到 SYNCIN 引腳,並將 A8660 的基頻從 1.2 倍增加到 1.5 倍 fOSC。

Analog Devices 的 LT8210IFE 同步降壓/增壓控制器,也採用了三角頻率調變方案。在此情況下,LT8210IFE 會在標稱設定頻率之間,將 fSW 慢慢擴大到該數值的 112.5%,然後再返回。

此外,該元件還提供可暫停切換的「直通」功能,因而能透過減少切換損耗來降低 EMI 並提高效率。此穩壓器的輸入範圍為 2.8 至 100 V,輸出為 1 至 100 V,輸出電壓準確度為 ±1.25%,並具有高達 -40 V 的逆向輸入保護。

啟動「直通」模式後,穩壓器的降壓和升壓調節迴路會獨立運作。只需將降壓調節的可編程輸出電壓 VOUT(BUCK) 設定為高於升壓的可編程輸出電壓 VOUT(BOOST),即可使用獨立的誤差放大器建立「直通」的窗口期。圖 3 顯示「直通」模式對輸出電壓漣波的影響。

圖 3:在「直通」模式下,LT8210 穩壓器可減少雜訊輸入來源 (紅色跡線) 的輸出電壓漣波 (藍色跡線)。(圖片來源:Analog Devices)

圖 3:在「直通」模式下,LT8210 穩壓器可減少雜訊輸入來源 (紅色跡線) 的輸出電壓漣波 (藍色跡線)。(圖片來源:Analog Devices)

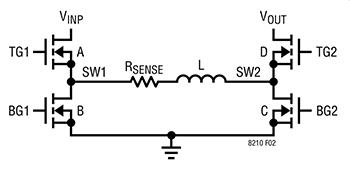

當 VIN 介於 VOUT(BOOST) 和 VOUT(BUCK) 之間時,輸出電壓會追蹤輸入。當 VOUT 穩定至接近 VIN 後,LT8210 會進入低功率狀態 (直通),其中開關 A 和 D 會連續開啟,開關 B 和 C 則處於關閉狀態。如果 VOUT 超出 VIN 某個設定的百分比,則開關 A、C 和 D 會關閉,且僅會在其放電到幾乎與 VIN 相同時,才會重新連接輸出。如果在 (非切換)「直通」窗口期內發生正線路暫態,導致 VIN 超出 VOUT 某個設定的百分比,則會重新啟動切換,以防電感電流中發生較大幅度的振鈴。輸出會以類似軟啟動的方式,驅動至輸入電壓,且在 VOUT 穩定至接近 VIN 之後,開關 A 和 D 會再次連續開啟。圖 4 顯示了切換拓撲。

圖 4:LT8210 穩壓器的開關。在「直通」模式下,開關 A 和 D 會連續開啟,開關 B 和 C 則為關閉狀態。(圖片來源:Analog Devices)

圖 4:LT8210 穩壓器的開關。在「直通」模式下,開關 A 和 D 會連續開啟,開關 B 和 C 則為關閉狀態。(圖片來源:Analog Devices)

Maxim Integrated 的低 EMI 產品是 MAX15021ATI+T 降壓切換式穩壓器。這款穩壓器在 2.5 至 5.5 V 輸入範圍內工作,並具有兩個輸出,每個輸出都能從 0.6 V 調整到輸入供應電壓。該穩壓器的基頻可透過單個電阻從 500 kHz 調整到 4 MHz。

除了支援電壓模式控制方案以限制電壓漣波外,MAX15021 還支援使用 180° 異相時脈來運作穩壓器 (圖 5)。搭配在高達 4 MHz 頻率下切換的選項後,此等功能可大幅減少 RMS 輸入漣波電流。輸入電流峰值會隨之減少 (且漣波頻率會隨之增加),而這又會減少所需的輸入旁路電容量,進而減少所需的電容尺寸。

圖 5:MAX15021 的雙路穩壓器可以 180° 異相的方式運作,實現限制 EMI 的目的。(圖片來源:Maxim Integrated)

圖 5:MAX15021 的雙路穩壓器可以 180° 異相的方式運作,實現限制 EMI 的目的。(圖片來源:Maxim Integrated)

結論

當高效率至關重要時,模組化切換式穩壓器是個不錯的穩壓選項。但與 LDO 等替代解決方案相比,其需要權衡很多因素,如電壓漣波、電流漣波以及穩壓器內切換元件所產生的暫態電壓尖波等。如果不經過濾,這些雜訊會產生 EMI,擾亂穩壓器附近的敏感性晶片。

雖然一些成熟的設計技術 (例如使用輸入和輸出濾波器電路) 能降低 EMI,但這需要使用大容量電容來應對較大的暫態尖波和漣波。這些電容又會耗散大量功率,導致組件過熱。

不過,工程師如今可以使用新一代的模組化切換式穩壓器,其內建功能可減少電壓和電流漣波以及暫態尖波,甚至在新增濾波器電路之前就能限制 EMI。透過在設計中使用這些穩壓器,工程師可減少輸入與輸出大容量電容的尺寸,並降低濾波器電路的規模和成本。

聲明:各作者及/或論壇參與者於本網站所發表之意見、理念和觀點,概不反映 DigiKey 的意見、理念和觀點,亦非 DigiKey 的正式原則。