諧振和共振頻率對音訊系統的重要性

2022-01-26

設計人員使用諧振音訊系統時,會遭遇兩個關鍵挑戰。第一個挑戰是如何善用揚聲器或蜂鳴器的共振頻率和諧振區,來產生最大的輸出聲壓位準 (SPL)。第二個挑戰是避免諧振在音訊裝置的外殼和安裝系統內引起嗡嗡聲和嘎嘎聲。雖然諧振是熟悉的概念,但本文將探討諧振在音訊設計中的意義,內容將包括上述的挑戰、影響諧振的因素、如何讀取頻率響應曲線等等。

諧振和共振頻率的基礎知識

若想瞭解諧振的影響,首先就要從基礎開始瞭解。當實體物件或電子電路吸收來自初始脈衝的能量,然後以相同的頻率持續振動時,就會發生諧振。但若沒有進一步施力,振動幅度就會逐漸減小。發生此行為時的頻率稱為系統共振頻率,以 F0 表示。

諧振可能會許多情況下出現。吉他就是一個最適合說明的常見範例,因為吉他完全透過振動發聲。當彈奏者撥動木吉他的弦時,吉他弦會振動並將聲能傳遞到樂器木質的中空主體內,因此會讓發出的聲音共鳴並放大。同樣地,如果 LC 濾波器受到正確頻率的訊號刺激,就會以槽狀諧振電路的形式,產生諧振。在基本的無線電中,這種效應可用來擷取廣播訊號,方法是調整諧振電路中的電容量或電感值,使其共振頻率與廣播頻率相符。壓電晶體振盪器中的機電諧振可作為頻率基準。

音訊輸出元件概覽

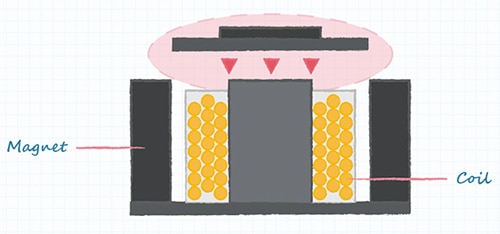

機械諧振的影響因素包括重量,以及將不同質量連接在一起的剛度。對於標準揚聲器來說,這個質量就是振膜 (或音錐),而剛度則取決於將振膜連接到框架之懸架的彈性。由於揚聲器有多種不同的製造方式,因此每種類型的揚聲器可能會產生不同的共振頻率。

還有其他因素會導致揚聲器的共振頻率發生變化,包括音錐材料、懸架厚度,以及電磁鐵的尺寸。電磁鐵接至音錐後方,且會影響重量。一般來說,較輕、較硬的材料,以及彈性的懸架,會產生較高的共振頻率。例如,高頻揚聲器的體積小、重量輕,而且帶有剛性的 Mylar 錐形振膜和高度彈性的懸架。若修改這些因素,標準揚聲器的頻率範圍就可介於 20 Hz 至 20,000 Hz 之間。

圖 1:標準揚聲器的結構 (圖片來源:Same Sky)

圖 1:標準揚聲器的結構 (圖片來源:Same Sky)

另一種類型的音訊輸出元件是磁性傳感器蜂鳴器。蜂鳴器將驅動機構與發聲機構分開的方式,與揚聲器採用的方式不同。由於較輕的隔膜與框架連接後的剛性更大,因此磁性傳感器的正常頻率範圍會較高,但範圍會縮小。磁性傳感器通常會產生 2 至 3 kHz 的聲音,且有個額外優勢,即只需比揚聲器更少的電流,就能產生相同的 SPL。

圖 2:標準磁性蜂鳴器結構 (圖片來源:Same Sky)

圖 2:標準磁性蜂鳴器結構 (圖片來源:Same Sky)

最後,還有壓電傳感器蜂鳴器。若與同級磁性產品比較,在相同電流量下,壓電蜂鳴器能更有效地產生更高的 SPL。這些蜂鳴器利用壓電效應改變電場,使壓電陶瓷元件朝一個方向彎曲,然後又彎向另一個方向,以此方式輸出聲波。這種壓電材料通常較硬,而且這類蜂鳴器所用的元件又小又薄。壓電傳感器蜂鳴器如同磁性類型的產品一樣,會在 1 至 5 kHz 之間產生高音調噪音,且頻率範圍較窄。

圖 3:標準壓電蜂鳴器結構 (圖片來源:Same Sky)

圖 3:標準壓電蜂鳴器結構 (圖片來源:Same Sky)

諧振設計的考量事項

要設計出善用諧振的揚聲器或蜂鳴器其實相當複雜,要考量的因素包括:所需的共振頻率或共振頻率範圍、要使用之揚聲器或蜂鳴器的特性,以及要封裝這些元件之外殼的形狀和尺寸。這些因素會對彼此產生相當大的影響。

例如,將小型揚聲器裝入非常大的外殼時,揚聲器就能自由移動,因此系統 (揚聲器加上外殼) 的共振頻率,可能與在自由空氣中運作之揚聲器本身的共振頻率相同。但是,如果將揚聲器放在一個狹窄的小型密封式外殼中,內部空氣則會充當機械彈簧,會跟揚聲器音錐相互作用,進而影響系統的共振頻率。此外,還有其他的相互作用,例如非線性電氣驅動特性。若要達到高效率的設計,也必須將這些納入考量。

礙於此複雜性,進行任何音訊設計的最佳方法通常是構建幾個原型,並測量其特性,然後進行調整,以所選的音訊來源產生最佳輸出。這種以原型為基礎的作法,還可以幫助設計人員理解以下事實並進行補償:元件特性在製造容差內會有所差異,並且外殼幾何形狀和剛度會受到製造差異的影響。用某批次中挑選出的最佳元件來手工打造的揚聲器,其達到的效能水準,是使用量產技術和標準元件難以重現。

外殼,尤其是揚聲器的外殼,在設計時也必須給予足夠的內部空間,以便產生的音訊能量能在不衰減的情況下發揮作用。在外殼覆蓋或材料的影響下,SPL 會適度降低 3 dB,因此輸出的聲音功率會減半。Same Sky 的部落格文章《How to Design a Micro Speaker Enclosure》(如何設計微型揚聲器外殼) 對此主題有更詳細的探討。

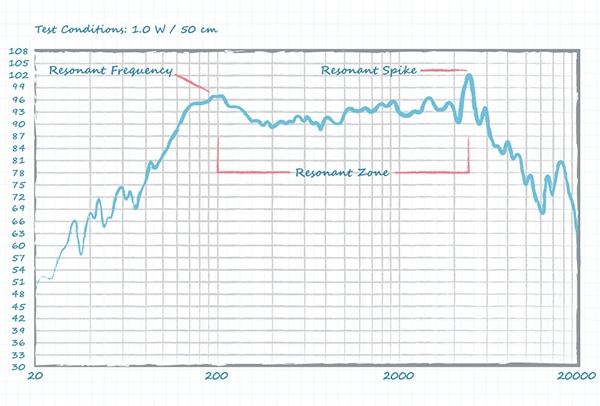

總體而言,務必查看音訊元件的全頻譜響應,並善用元件在共振頻率峰值任一側頻率的效能。由於共振頻率並非一個精確數字,也不一定是非常窄的頻帶 (尤其是揚聲器時),因此在規格書中指定峰值的任一側,設計人員都有可能找到可以利用且相當實用的頻率響應。其背後概念是在指定的輸入功率下,將輸出 SPL 和頻率最佳化。為達到此目的,裝置應在共振頻率以及諧振區內的頻率下進行驅動。

例如,Same Sky 的 CSS-10246-108 揚聲器規格書顯示,共振頻率為 200 Hz ± 40 Hz,但其頻率響應圖顯示,另一個諧振尖波在約 3.5 kHz 處。此外,還有另一個諧振區,大約在 200 Hz 至 3.5 kHz。設計人員可以善用這些見解,挑選適合應用的揚聲器。

圖 4:CSS-10246-108 揚聲器的頻率響應曲線 (圖片來源:Same Sky)

圖 4:CSS-10246-108 揚聲器的頻率響應曲線 (圖片來源:Same Sky)

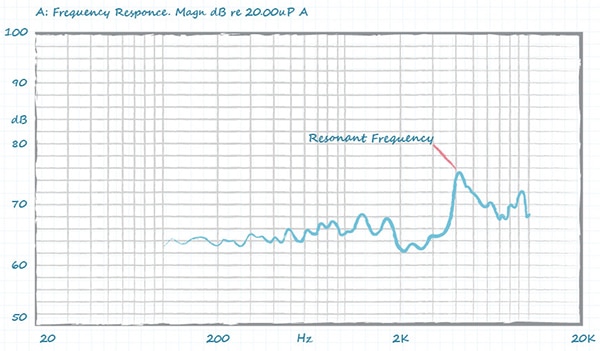

再如,Same Sky 的 CMT-4023S-SMT-TR 磁性傳感器蜂鳴器,其規格書列出 4000 Hz 的共振頻率。可透過下方的蜂鳴器頻率響應圖進行確認。或者,若要簡化諧振問題,蜂鳴器因為內建驅動電路,也可當作音訊指示器使用。由於工作頻率設定為固定的額定值,因此這些內部驅動元件不需要頻率響應圖,因為其設計目的是在指定的頻率區段內將 SPL 最大化。

圖 5:CMT-4023S-SMT-TR 磁性傳感器蜂鳴器的頻率響應曲線 (圖片來源:Same Sky)

圖 5:CMT-4023S-SMT-TR 磁性傳感器蜂鳴器的頻率響應曲線 (圖片來源:Same Sky)

結論

工程師在設計應用的音訊裝置時,必須考量裝置的共振頻率,以確保能產生最大的 SPL,又不會引起不必要的振動。也就是說要參照廠商提供的資料,尤其是共振頻率,並依此為起點開始進行設計,然後在此數值周圍的整個諧振區內,進行設計最佳化。完成初始設計後,應使用原型來檢查音訊元件與其外殼及安裝件的互動方式,是否符合設計的效能。Same Sky 提供一系列跨越頻譜的音訊解決方案,可幫助工程師找到工作適用的元件。

聲明:各作者及/或論壇參與者於本網站所發表之意見、理念和觀點,概不反映 DigiKey 的意見、理念和觀點,亦非 DigiKey 的正式原則。