負載點模組的考量

2016-08-17

源源不絕的行銷創意是協助企業在業界競爭中凸顯差異化與優勢的強大工具。 問題在於,這些看似優勢,但是否能讓您的特定應用脫穎而出? 若是相關產品更小型化、更快速、更強大,行銷是否還會如此重要? 其實,就像生命中絕大多數的事物一樣,答案是「視情況而定」。

本文將試圖超越一般的行銷規範,真正分析負載點 (POL) DC/DC 轉換器在效能上的一些主要差異,以及對特定系統設計的影響。 我們將特別著眼於效率、輸出電容量、補償機制和散熱要求。

尖峰效率與實際負載狀態下之效率的比較

電源轉換器的效率通常以小寫的希臘字母 eta (η) 來表示,代表傳輸至輸出端的電力與輸入端所消耗之電力之間的比率 (η = Pout/Pin)。 任何轉換器理想的比率(或效率)是 1。 這表示進入轉換器的電力能 100% 輸送到負載端,完全沒有損耗。 然而實際應用時,能量從一種形式轉換成另一種形式總會有損耗/效率低落的情況,因此會使 η 從 1 降到 1 以下。

既然瞭解 100% 的效率是理想情況,行銷團隊經常吹捧可能達到的最高轉換效率,試圖脫穎而出成為最適合您應用的產品。 這種效率通常稱為「峰值效率」。 但困難之處在於,效率代表的不僅是一個數字,而是一種多變數的函數。此函數通常是以輸出電流/傳輸至負載之電力表示。 以下將以假設性的負載點效率曲線範例,說明輸出負載如何影響效率:

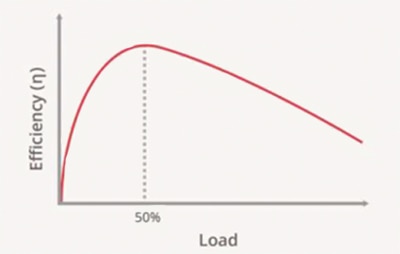

圖 1:典型效率曲線圖。

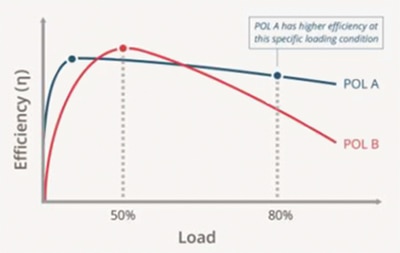

在此假設性範例中,當輸出負載是滿載的 50% 時,出現效率曲線的峰值。 輕度負載時,效率則降低許多,而當負載超過峰值時,效率會逐漸下降。 在設計電力傳輸系統時,瞭解這些曲線相當重要。無論是在高於或低於峰值效率點的工作負載下,都會導致電力損耗並在系統中產生廢熱。 下列圖表顯示,雖然負載點 B 具有較高的峰值效率,但基於負載所要求的電力,負載點 A 才是此應用的首選(效率考量)。

圖 2:效率曲線和應用負載條件的比較。

達到預期漣波/暫態效能所需的輸出電容量

另一個與負載點轉換器相關的指標是,為了達到預期漣波與暫態效能所需增加的系統層級電容量。 雖然外接電容數量和類型的相關理論細節不在本文的探討範圍內,但需注意的是,在效能層面上,即便規格書列出類似的數據,但並非所有的負載點模組效能都相同。 表面上看來,不同的負載點好像具有相似的漣波和暫態效能,但如果深入瞭解測試條件,經常可發現有很大的差異,而這些差異會影響電力傳輸解決方案的整體成本和大小。

以下將比較兩個負載點模組競品。 從規格書強調的行銷要點數字來看,在漣波和雜訊方面,這兩個潛在解決方案看起來幾乎一樣。

| 負載點 A | 負載點 B | |

| 電流額定值 | 60 A | 40 A |

| Δ VOUT | 10 mV | 10 mV |

| Δ IOUT | 30 A | 20 A |

| 陶瓷電容 | 3x10 μF = 30 μF | 4x47 μF = 188 μF |

| 聚合物電容 | 9x330 μF = 2970 μF | 27x330 μF = 8910 μF |

| 總電容量 | ~3000 μF | ~9000 μF |

圖 3:兩個負載點之間的輸出電容量比較。

然而,分析小字內容時,發現其中一個模組(負載點 B)需要 300% 的外部電容量,才可達到與另一個模組相同的電壓偏差效能。 這表示成本會大量增加,而且電路板空間未充分利用。

幸好,目前有越來越多進階的負載點模組提供全數位化實作,相對於傳統的類比模組,在漣波/暫態效能以及整體解決方案尺寸上,有大幅改善。

CUI 的 NDM3Z-90 系列就是這種解決方案的絕佳例子,能為負載提供高達 90 A 電流,並具有優異的漣波/暫態效能,而且往往還能大量降低輸出電容量。

圖 4:CUI 的 NDM3Z-90 數位化負載點系列。

補償機制

負載點模組提供穩定的穩壓輸出,藉此為負載提供乾淨的電壓軌。 這意味著,負載點本來就含有負回授迴路,所以每當出現與理想輸出的偏差時,負載點的回授網路就會補償並試圖讓輸出返回理想的調節狀態。

市場上有許多具有細微差異的不同補償機制,但下面我們將針對常見的類比和數位補償機制,檢視其明顯的優缺點。

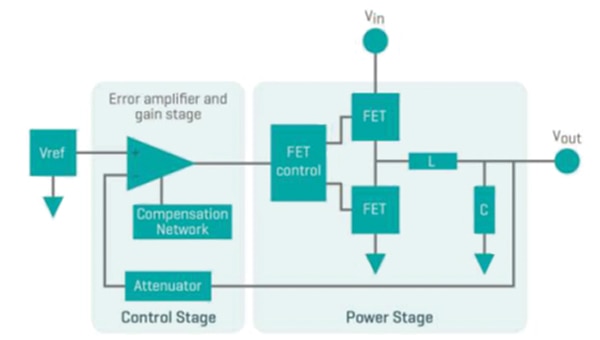

類比補償:在類比補償網路中,模組的輸出會經過感測、濾波,再跟參考電壓比較,以產生誤差訊號。 此誤差訊號是用來補償輸出,並修正任何可能已經發生的偏差。

圖 5:典型類比切換穩壓器的線路圖。

類比補償機制的優點在於歷史悠久,並且可用標準的現成元件來完成。 而類比機制的缺點在於「調整迴路」,使其在所有操作情況下保持穩定,同時維持寬廣頻寬以獲得快速暫態響應,這是嚴峻的挑戰。 這通常需要在實驗室耗費許多時間進行焊接、測試、重新焊接、再次測試等作業。類比補償機制也容易受到外部雜訊的影響,這可能會無意中與輸出發生耦合效應。

雖然類比補償機制以及許多類似的機制成為標準作法已有一段時間,但十多年來也出現一些較新的數位補償機制,提供了一些顯著的優勢。

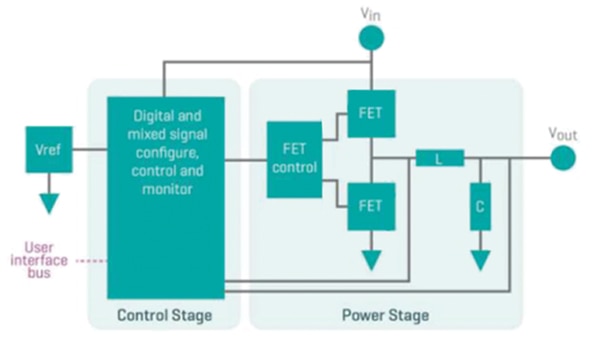

數位補償:與類比機制相似,數位補償作法會針對輸出進行感測、濾波,然後與參考值做比較,藉此產生誤差,最後再補償輸出,藉此修正可能發生的任何偏差。

圖 6:典型數位切換穩壓器的線路圖。

主要的區別在於,一切工作都是以 1 和 0 組成的數位方式完成。 輸出的「感測」是由類比數位轉換器進行,之後所有的比較、誤差產生和補償則是在積體電路 (IC) 內部以數位方式完成。 以數位方式操作亦可大幅提升雜訊抑制,有助於防止外部雜訊源在無意中與輸出發生耦合效應。

若使用數位補償機制,您就不再需要留在實驗室耗費許多時間焊接不同的元件以調整回授迴路。 相反的,您可以在 IC 電路中簡單地修改一些數位參數,並改變負載點的行為以符合您的應用需求。 目前市場上更為先進的數位負載點將此便利性進一步提升,提供「免補償」的設計。 在這些設計中,負載點能在系統中進行所有必要的測量和調整,藉以不斷提供快速回應和穩定的輸出電壓軌。

散熱要求

負載點模組最大的一個限制因素就是散熱。 模組設計的效率不良會導致不必要的內部發熱,造成關鍵元件(如 FET、電感、電容等)接近最大的額定工作溫度。 元件運作時若達到或超過熱上限,會導致可靠性降低甚至硬體故障。

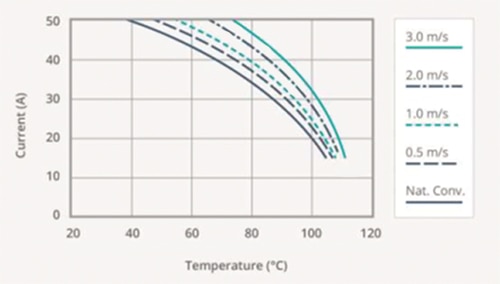

為了解決內部發熱所造成的破壞性影響,負載點廠商通常會建議以極小的氣流來帶走模組的熱能。 這可以預防元件內部不斷積熱,以免溫度超出額定上限。 使用氣流為模組散熱往往可增加傳送到負載的電力,並改善環境的工作溫度範圍。 下圖顯示負載點模組在不同氣流環境中的運作能力,包括從靜止空氣的自然對流到每秒 3 公尺的氣流速率:

圖 7:在不同氣流條件下的典型降額曲線圖。

我們看到在靜止空氣的自然對流條件下(圖 7 中最下面的實線所示),模組可在最高 60℃ 下提供 43 A 至負載。 僅需加入 2 m/s 氣流,就可提升電流容量和環境工作溫度範圍,在 64°C 下達到最高 50 A(圖 7 的點虛線所示)。 然而,強制氣流散熱也有其缺點,因為會消耗電力,抵銷效率的提升,並產生無法接受的雜訊。 選擇負載點時,設計人員必須仔細考量電力模組的溫度要求,以及系統的散熱能力。

結論

每種應用都不相同,因此必須著重於不同的效能指標。 對有些應用來說,快速的暫態響應可能是最重要的考慮因素。 而其他應用可能會考慮最小尺寸、最高效率或是最廣的工作溫度範圍。 無論行銷團隊怎麼說,沒有一種負載點能滿足每種應用的所有要求。 先瞭解您的應用在指定的工作條件下有何需求非常重要。 唯有如此,您才能針對您的設計比較並選擇最佳的負載點。

聲明:各作者及/或論壇參與者於本網站所發表之意見、理念和觀點,概不反映 DigiKey 的意見、理念和觀點,亦非 DigiKey 的正式原則。