創客和工程師:瞭解您的儀表放大器,以便準確擷取 IoT 資料

資料提供者:DigiKey 北美編輯群

2018-06-19

感測是促成物聯網 (IoT) 和智慧家庭的起點,也是 DIY 愛好者、創客,甚至專業設計人員會先遭遇問題的地方。許多價格便宜的傳感器,例如加速計、力感測器、應變計和壓力傳感器,都是以電阻式惠司同電橋為核心進行設計,因此其輸出是以毫伏 (mV) 計的差動電壓。

這些低位準訊號需要經過準確的擷取和放大,使其位準與微處理器的類比數位轉換器 (ADC) 相容,並且不會引入 DC 偏移和雜訊,才能進一步加以使用。同理,使用高側電流分流器進行電流感測時,需要使用的放大器必須沒有參考接地輸入,並且能耐受大共模電壓。

為了確保準確擷取資料,創客和 DIY 愛好者都需要熟悉儀表放大器 (INA)。這是一種平衡差動放大器,具有容易控制的增益、低偏移漂移以及抗噪特性,在家庭控制應用中與低成本傳感器相輔相成。此外,由於有兩個高阻抗輸入並未參考接地,因此也非常適合用來進行所有類型的浮動差動量測。

本文將介紹感測器到處理器的訊號鏈,以及放大器級對共模拒斥、準確度和穩定性的需求。文中將介紹適當的感測器、INA,及其使用方法。

壓阻式傳感器

傳感器系列中最受歡迎的就是運用壓阻式元件的類型。這類傳感器可用來測量應變、力、加速度及壓力等等。

小型壓阻式元件會附接到傳感器的機械元件上。這些元件可採用條、板、彈簧或膜片的形式。感測到的需求參數會導致機械結構變形。壓阻式元件會受到與感測之參數成比例的應變,而此參數會改變元件的電阻。

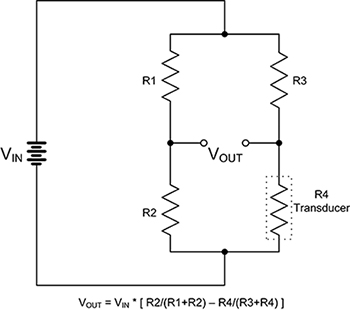

壓阻元件的電阻通常是惠司同電橋電路配置的一部分 (圖 1)。若電橋的輸入電壓是固定的,且全部四個電阻等值,就可以說電橋達到平衡,輸出電壓 VOUT 為零。

圖 1:在惠司同電橋中,傳感器通常是四個電阻式元件之一。由於電阻會因為壓力或其他力而改變,輸出電壓也依比例改變。(圖片來源:DigiKey)

在圖 1 中,R4 代表傳感器。壓力的變化,或是另一個受測參數都會導致機械結構和電阻受到應變,進而改變壓阻的電阻。這會造成傳感器的電阻從其標稱值依施加的壓力成比例變化。反過來,電橋的輸出電壓 VOUT 會與電阻變化成比例,因而也會跟感測器元件的壓力成比例。

務必要注意的是,VOUT 的標稱電位是 VIN 的一半。這就是共模訊號電壓。對於滿量程電壓範圍為 50 mV 的傳感器而言,1% 的電壓增量為 0.5 mV。若處於 2 V 共模位準,則共模拒斥比 (CMRR) 必須是 72 dB,才可消解電壓的變化。

NXP Semiconductors 的 MPX2050DP 是一款 50 kPa (7.5 psi) 雙埠壓力傳感器,具有 40 mV 滿量程範圍輸出訊號位準 (圖 2)。雙埠配置可測量差壓或表壓 (參考大氣壓)。

圖 2:NXP Semiconductors 的 MPX2050DP 是一款 7.5 psi 壓阻式雙埠壓力傳感器,具有 40 mV 滿量程範圍輸出訊號。(圖片來源:NXP Semiconductors)

商用傳感器會納入溫度補償網路,確保傳感器僅對所需參數有所反應,而不受傳感器的環境變化影響。

TE Connectivity 的 FX1901-0001-0050-L 是一款壓阻式壓縮力感測器,測量範圍為 22.68 kgf (50 lbf)。此感測器測量的是力而非壓力,但使用類似的惠司同電橋量測拓撲作為壓力傳感器。其靈敏度為 20 mV/V,因此若是 5 V 電源,滿量程負載靈敏度為 100 mV。

這些傳感器之間的共同特點是其差動輸出位準在毫伏範圍內,需要經過放大才能搭配 ADC 使用。這是就儀表放大器 (INA) 的作用所在。

儀表放大器

儀表放大器 (INA) 是基於運算放大器技術的差動放大器,具有差動輸入和單端輸出。由於是差動放大器,因此能夠衰減共模訊號。實現此功能的程度是稱為 CMRR 的規格,如之前所述。因此在有大共模訊號或偏移的情形下,用此元件放大微弱訊號相當理想。此外,INA 具有穩定、準確且可輕易調整的增益、高輸入阻抗,以及低輸出阻抗。

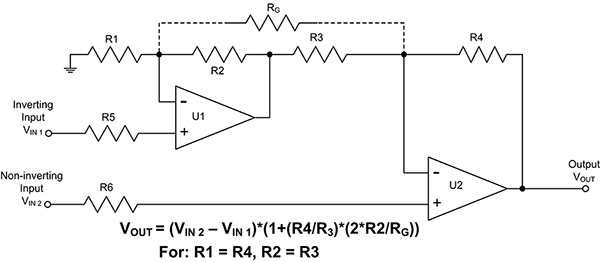

用於 INA 的常見電路拓撲有兩種,最普遍的是三重運算放大器設計,如圖 3 所示。在此電路配置中,放大器 U1 和 U2 是非反相輸入緩衝器。這兩者會饋送訊號給差動放大器 U3。INA 的增益主要是透過電阻 RG 設定。參考輸入未使用時通常會接地,可控制輸出偏移電壓位準。感測輸入來用來改變輸出差動放大器的增益。未使用時,會接至差動級的輸出。

圖 3:INA 的三重運算放大器配置,通常具有比雙重運算放大器配置更高的 AC CMRR。增益由 RG 決定。(圖片來源:DigiKey)

亦可利用雙重運算放大器拓撲來減少需要的運算放大器數量 (圖 4)。

圖 4:INA 的雙重運算放大器配置能降低成本和耗電。(圖片來源:DigiKey)

此電路拓撲僅使用兩個運算放大器,能降低成本和耗電。此雙重運算放大器電路採用非對稱配置,可能會導致一些問題,而侷限電路的實用性。其中最明顯的是,AC CMRR 相較於三重運算放大器設計會所有降低。

整合式 INA

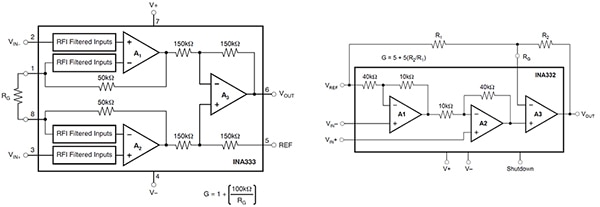

Texas Instruments 的 INA333AIDRGT 就是以三重運算放大器配置為基礎的 INA 範例之一。提供零漂移電路達到優異的 DC 規格。使用單一外部電阻,就可在 1 至 10,000 之間設定增益。對於大於 100 的增益,其 CMRR 為 100 dB。此設計適合 3.3 V 至 5 V 的工業應用。頻寬取決於增益,在單位增益下的最大頻寬為 150 kHz。

反之,Texas Instruments 的 INA332AIDGKR 則是一款廣頻 INA,以經過修改的雙重運算放大器款式為基礎打造,並具有額外的增益級。增益可依據單一外接電阻的值,在 5 到 1000 之間調節。CMRR 通常為 73 dB。具有明顯更寬廣的 2 MHz 頻寬。

將 INA 整合到單晶片 IC 中可讓主動與被動元件精確匹配,進而確保對增益和 CMRR 達到更優良的控制 (圖 5)。

圖 5:Texas Instruments 的 INA333 和 INA332 儀表放大器在簡易線路圖比較下,指出雙重和三重運算放大器 INA 拓撲的商用實作方法。(圖片來源:Texas Instruments)

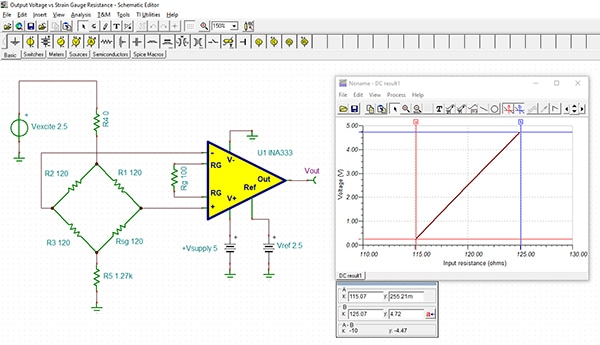

圖 6 中的 Texas Instruments INA333 公版設計顯示出,使用儀表放大器來支援惠司同電橋傳感器其實非常簡單。此設計是為了探索是否能使用 120 Ω 應變計作為主動傳感器元件。此電路可套用到任何類型的惠司同電橋感測器或傳感器,並且可在 TINA TI SPICE 模擬器中模擬。

圖 6:使用 Texas Instruments INA333 進行應變計放大器的 TINA TI 模擬,顯示出一個標稱電阻為 120 Ω、讀數範圍為 4.47 V (Rsg 中擺幅為 10 Ω) 的應變計 (Rsg)。(圖片來源:DigiKey)

圖中的應變計 Rsg 標稱電阻為 120 Ω,可在 115 Ω 至 125 Ω 之間變化。目標是以此搭配 0 至 5 V 輸入範圍的 ADC 使用。

為此,放大器增益設定為 1,001,參考電壓為 2.5 V。DC 傳輸特性會影響 INA 的輸出電壓,這是應變計電阻變化的影響之一。模擬中的游標讀數顯示出輸出範圍為 4.47 V,應變計電阻中的擺幅為 10 Ω。

高側電流感測

測量電流最常用的技術之一就是使用低值電阻作為電流分流器。若是僅在幾安培程度上進行的電源供應器量測,一個約為 10 mΩ 的電阻將可產生每安培 10 mV 的壓降 (圖 7)。

圖 7:運用 INA 以分流電阻 (RSENSE) 在 INA 電壓源與負載之間進行高側電流感測。(圖片來源:DigiKey)

如果電阻分流器置於負載與接地之間,稱為低側電流感測。如果感測電阻置於電源與負載之間,稱為高側電流感測。高側感測具有消除接地干擾的優點,還可以偵測負載接地故障。

進行高側電流感測需仔細研究施加到儀表放大器共模電壓,這將在後面討論。

若 RSENSE 為 10 mΩ,5 A 的電流擺幅會在電阻上產生 50 mV。將 INA 的增益調整為 100 會形成 5 V 的輸出擺幅。

避免常見的 INA 問題

如之前所述,詳加考量 INA 的共模電壓範圍相當重要。以圖 6 中的應變計量測為例。INA 使用單一 5 V 電源操作,可簡化配電作業。若參考輸入有接地 (雙電源操作的常見方式),則輸出擺幅會集中 0 V。由於兩個 INA 輸入皆接近 2.3 V,因此其輸出會接近 0 V,並且無法擺盪至低於 0 V 參考。將感測輸入提高至 2.5 V 則會讓輸出電壓集中在接近 2.5 V 處,因此能上下擺盪。

此外,還務必要確保內部緩衝器放大器在高增益工作時不會飽和。請考量若 INA 的輸入為 5 mV 且增益為 1000 時會發生什麼。在此情形下,輸入緩衝器的輸出之間會出現 5 V 的差壓。若 INA 是以 5 V 電源操作,則其中一個緩衝器會飽和。幸好,Texas Instruments 等 INA 供應商有提供應用程式 (儀表放大器的 VCM 與 VOUT 關係) 可檢查儀表放大器的共模範圍。

最後一個注意事項是針對 INA 輸入提供地回路。如果輸入經過 AC 耦合或接至浮動元件 (如熱電偶),則應在輸入與接地之間連接一個高值電阻,將放大器的輸入偏壓電流流出。

結論

DIY 愛好者和專業工程師不難發現,若要將感測器接至 IoT,首先需要好好瞭解如何從惠司同電橋擷取和放大低位準訊號,然後再使用 ADC 將其轉換成數位格式。

INA 非常適合用來放大差動訊號。具有高增益、高共模拒斥以及高輸入阻抗。由於提供多種配置,請務必瞭解其運作方式、重要規格,以及使用時的注意事項。

聲明:各作者及/或論壇參與者於本網站所發表之意見、理念和觀點,概不反映 DigiKey 的意見、理念和觀點,亦非 DigiKey 的正式原則。