如何以最高效率使用光電二極體與光電電晶體

資料提供者:DigiKey 北美編輯群

2018-09-11

光電電晶體與光電二極體是兩種密切相關的光電傳感器,能將入射光轉換為電流,適用於位置/存在感測、光強度量測與高速光脈衝偵測應用。若想要充分發揮這些元件的效益,設計人員需要特別留意介面電路、波長與光學機械對位等因素。

例如,必須設計適當的介面電路,才能在不同的強度與條件下擷取出最大電流。但設計人員也必須瞭解元件的工作原理,以及光電電晶體與光電二極體相異之處,才能設計出高效率的應用。

本文將探討這些元件的工作原理、一些關鍵的參數考量因素,以及元件應用的一些細微差別,並會探討幾個解決方案的範例。

光電二極體與光電電晶體的基礎知識與屬性

光電二極體吸收光後會產生電流。圖 1 中展示了兩種光電二極體。第一種是較為人所知的光電二極體 (太陽能電池),當光照射在其上時會產生電流。第二種是光導體,這是一種逆向偏壓的光電二極體。光照射在這種光電二極體上,會使其對逆向偏壓電流的電阻減少。

測量此電流,便可讀出入射光的強度。換而言之,這種光電二極體有限制電流的功能,所照到的光越多,限制便會隨之減少。使用光電二極體時,幾乎都必須搭配相關放大器,例如轉阻放大器 (TIA),如此才能將電流轉換成有用的訊號。

圖 1:由於需要透鏡和通往感測器晶片的光學路徑,光電二極體與光電電晶體必須使用與傳統二極體和電晶體不同的封裝。(圖片來源:Learnabout-electronics)

光電電晶體比光電二極體稍微複雜一些,因為光電電晶體具有裸露的基極端。這種電晶體是靠撞擊在其上的光子來啟動,其他特性都與傳統電晶體相同。(早期使用固態元件時,部分電晶體與許多二極體都是封裝在透明外罩內,導致線路效能隨照射光量而不穩定!)將光電二極體輸出的光電流導入小訊號電晶體的基極,就成為光電電晶體的等效電路 (圖 2)。

圖 2:將光電二極體輸出的光電流導向小訊號電晶體的基極,便組成光電電晶體的電氣與實體模型。(圖片來源: Mechapedia/Northwestern University)

光電電晶體是一種三端子元件,適用許多連接方法,其中最常見的配置是共射極 (CE) 和共集極 (CC) 放大器 (圖 3)。對於 CE 配置,光會使輸出由高態轉換為低態;對於 CC 配置,狀態轉換則相反。

圖 3:光電電晶體可像普通電晶體一樣,用共射極 (左) 或共集極 (右) 配置連接。(圖片來源:ON Semiconductor)

另外,光電電晶體還有一項與光電二極體不同的重要考量因素:光電電晶體在主動模式或切換模式下都可以使用。在主動模式下,電晶體是一個類比元件,線性輸出與光強度成正比。在切換模式下,電晶體充當一個數位元件,會呈現截止 (關閉) 或飽和 (開啟) 狀態。

運作模式是由負載電阻 RL 決定,在圖 3 中標示為 Rc 或 Re。主動模式時 VCC > RL × ICC,切換模式時 VCC < RL × ICC,其中 IC 是最大預期電流,VCC 是電源電壓,如圖所示。使用光電電晶體評估光強度時,會使用主動模式。使用光電電晶體偵測光是否存在時 (例如當卡片在插槽中時),則會使用切換模式。

雖然光電電晶體和光電二極體彼此密切相關,但它們在效能上確實存在差異。整體而言,經設計製造,光電二極體可以比光電電晶體快上一到兩個數量級,且頻率響應比光電電晶體更廣。光電二極體因此用來偵測高速光纖鏈路的光脈衝。但是,光電二極體需要外部放大器,而光電電晶體本身即可取得足以供應用使用的電流增益。

此外,光電二極體的效能參數 (包括對光的敏感度、漏電流與響應速度) 受溫度變化影響的程度較光電電晶體小。

設計考量:不只是電子元件

就其性質而言,光電電晶體和光電二極體是受光的刺激。這無疑代表設計時必須提供一條清晰的光學路徑,讓光能穩定一致地抵達光電元件,並且在產品的正常使用與整個壽命期間,都必須對齊並維護從光源到感測表面的路徑。

放置光電電晶體或光電二極體時的機械考量要點,會根據應用方式、使用模式、使用者互動及其他必須在產品設計時審慎考量的因素而擬定。關鍵是必須確保光學路徑穩定一致。即使因為製造容差、板件彎曲、灰塵及其他預計之中和/或稍有異常的使用方式而出現些微變動,都必須審慎考量。

典型光電二極體與光電電晶體的光學半功率受光角範圍在 ±10° 到 ±30° 之間,具體視晶片大小、透鏡配置與間距而定。依據應用配置的方式,可能會選用較寬或較窄的受光角。

有時相反的情況也會造成問題,即光敏元件可以看到環境光源中的干擾光線。在這些情況下,可能需要增加外部光學遮蔽物、內部光遮斷物、光波帶通濾波器,或將感測器再放深一點,但不可阻礙射極在通往感測器路徑上的輸出。電子、光學與機械的考量目標彼此會互相衝突,要解決前述問題,通常需要找到當中的「甜蜜點」意即平衡點。

效能參數反映光電層面、設計取捨

這些元件有很多電氣規格,同時也有混和模式的光電考量因素,其中包括光譜響應、靈敏度與增益、線性度、暗電流、響應速度,以及雜訊。

光譜響應:光譜響應主要取決於元件的基材和摻雜。矽基元件在近紅外線 (IR) 範圍內的頻帶中 (約 840 nm) 具有峰值靈敏度,但市面上也提供為其他波長進行最佳化的元件。

光電電晶體與光電二極體的光譜靈敏度相似,因為它們的基本固態物理原理相同。但是比起典型光電二極體,光電電晶體峰值響應的波長略短,因為光電電晶體的漫射接面是以磊晶方式組成,而非矽晶圓的長晶方式。

這意味著光電電晶體所「看到」的光源,無論是來自 LED、太陽光還是來自其他光源的環境光,其輸出都必須能符合光電元件靈敏度頻帶範圍內,才能讓光電元件有效運作。幸運的是,標準 LED 的輸出光譜位在矽基光感測器的靈敏度範圍內。

靈敏度與增益:這兩個要素定義了元件將光子轉換為電流的效率。有時也會表示為量子效率,代表入射光子能量與電流的比率。光電二極體只會產生非常少量的電流,範圍從奈安培 (nA) 到幾微安培 (µA)。光電電晶體因為內部增益的關係,產生的電流量高出光電二極體許多,這一點和傳統的小訊號電晶體相似,但光電電晶體會隨基極驅動、偏壓與溫度而變化。

線性度:光電二極體的輸出是廣域線性輸出,通常是光強度的七到九個對數級。相反地,光電電晶體的集極電流 (IC) 只有三到四個對數級的線性輸出,因為光電電晶體的直流增益 (hFE) 取決於集極電流,而集極電流是由基極驅動決定的。一些光電電晶體應用 (例如測試與量測儀器) 需要線性度,而其他用途 (例如基本的存在/不存在感測) 則不需要依賴線性度。

這項差別與設計時考慮使用何種元件有關;對線性度的要求降低後,便有更多元件可選用,成本也可降低。

暗電流:對於光電二極體而言,暗電流是即使元件在絕對黑暗的狀況下,仍然能夠流動的電流;暗電流也取決於內部雜訊。對於光電電晶體而言,暗電流是集極與基極接面的漏電流乘以電晶體的直流電源增益。暗電流能避免光電電晶體被當成一個理想的開關,而被完全「關閉」。

響應速度:光電二極體的速度比光電電晶體更快,而速度取決於電晶體集極-基極接面的電容量和負載電阻值。另一方面,光電二極體需要外部放大器才可使用,使整體響應速度受到影響。起落時間 (分別為 10% 到 90%,與 90% 到 10%) 通常會對稱,除非光電電晶體驅動至飽和狀態,使降落時間增加。目前市面已有販售具有奈秒甚至飛秒響應速度的光電二極體。

雜訊:若想要完整探討電子元件,絕不能省略難免會產生的雜訊問題。光電二極體與光電電晶體有許多形式的雜訊,包括散粒雜訊、暗電流雜訊、熱雜訊、產生-複合雜訊,以及讀取雜訊。每種雜訊產生的原因,都是因為不同的基礎物理因素以及不同的元件構成與操作條件 (電壓、溫度、負載),從而產生這些雜訊源的不同加權。對大眾市場上絕大多數的消費者應用產品而言,雜訊並不是主要考量因素。但雜訊通常會是儀器與超高速資料鏈路的重大考量要點,在照度極弱的狀況下所產生的雜訊尤為如此。

設計人員在考慮這些效能參數時,一定要釐清兩個問題。第一,研究並比較不同廠商所提供的元件時,測試條件為何?不同的光學配置、電壓、負載電阻與其他因素都會讓效能大幅變動,因此應使用可比較的條件進行測試,這很重要。做特定選擇時,應在規格書所註明的條件下使用元件。若無法做到,則需要額外進行測試或使用內插法。

另外一個要釐清的問題是,在給定的應用中,哪些規格很重要,以及重要到什麼程度。例如,用於通訊光纖鏈路的光電二極體應該要注重速度,且因為 LED 光源的光譜為已知,因此光譜響應所扮演的角色並沒有這麼關鍵,並可適當搭配感測器,讓整體靈敏度符合設計訴求。

另一方面,用於感測信用卡插入的插槽使用的光電電晶體則並不需要太快的速度,但可能會需要較低的暗電流與穩定一致的增益,如此才能在真實世界範圍廣泛的運用情境中可靠地運作。

一般而言,光電二極體的效能很大程度上取決於其材質、摻雜、封裝,以及光敏材料的晶片大小。光電電晶體的效能則主要取決於上述相同的因素以及電晶體增益的額外因素 (表 1)。

|

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

表 1:光電二極體與光電電晶體基於光敏材料晶片大小的效能變化,以及電晶體增益對光電電晶體的影響 (圖片來源:DigiKey)

元件實現光電轉換

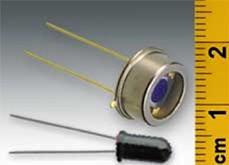

Everlight 的 PD15-21B/TR8 是一款代表性的矽光電二極體,其擁有 730 到 1100 nm 的紅外線光譜響應頻寬,峰值位於 940 nm (圖 4)。黑色塑膠表面黏著式元件是針對基礎消費者產品而設計,例如影印機、遊戲機和讀卡器。此元件為 1.5 × 3.2 × 1.1 mm (高),使用 875 nm 的入射紅外線光源與 1 mW/cm2 功率時,可產生的最大輸出電流為 0.8 µA。該元件具有 6 ns 的響應時間,最大暗電流為 10 nA。此光電二極體是 SMT 元件,能提供比引線型元件更多的安裝選項,但不能超過規格書中定義的迴流溫度曲線,即使該溫度曲線與板件上的其他元件可容忍的溫度曲線相比較「平緩」也不可以。

圖 4:Everlight 的 PD15-21B/TR8 矽光電二極體的光譜輸出峰值位置約為 950 nm,頻寬約為 370 nm。(圖片來源:Everlight)

單獨使用光電二極體不能提供大多數情況下所需的電流,也不能驅動任何實質性負載。因此,光電二極體幾乎一定會搭配轉阻放大器 (TIA) 使用,轉阻放大器可將光電二極體的低位準、高阻抗輸出轉換為可用電壓。TIA 為光電二極體提供低輸入阻抗,並將其輸入端的小電流變化轉換為輸出端更大的電壓變化。

設計注意事項:雖然這看起來與使用已知的電流感測電阻將負載電流轉換為電壓以測量電流的拓撲相同,但實際上並非如此。那種配置具有來自低阻抗源的大量驅動,是一種非常不同的情況。

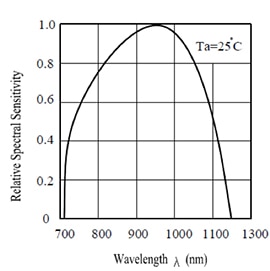

例如,Analog Devices 的 LTC6268 是一款單通道 FET 輸入的運算放大器,輸入偏壓電流極低,輸入電容量也較低,是針對儀器應用而設計 (圖 5)。

圖 5:Analog Devices 的 LTC6268 TIA 針對儀器應用進行了最佳化,效果從其極低的雜訊與個位數的毫微微安輸入偏壓電流可見一斑。(圖片來源:Analog Devices)

該元件的偏壓電流較低,在室溫下為 3 fA (典型值),在 125°C 下為 4 pA (最大值),這是為確保 TIA 不會為光電二極體輸出「增加負載」並轉移光電二極體微小的電流所必需的條件。會影響低端準確度的雜訊電流,只有 5.5 fA/√Hz,最高到 100 kHz。 動態規格包括 500 MHz 的增益頻寬乘積,以及單位增益 350 MHz 時的 -3 dB 頻寬。除了離散電阻外,RC 增益設定回授網路還需要一些電容量來維持穩定和讓迴路成形,但在大多數情況下,PC 板的寄生電容量就已足夠,不但可減少空間,還可再從物料清單中刪除一項元件。

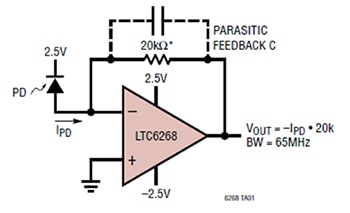

其他 TIA 針對光學資料鏈路而非儀器進行了最佳化。Maxim Integrated 的 MAX3658 是一款轉阻放大器,適用於工作速率高達 622 Mb/s 的光學接收器,具有適用於光纖及小尺寸收發器的特性 (圖 6)。與儀器 TIA 不同,這款元件是為驅動差動 75 Ω 同軸線而設計,此設計可維持訊號完整性、將訊號間的干擾降到最低,並將位元錯誤率 (BER) 減到最小。

圖 6:Maxim Integrated 的 MAX3658 TIA 是針對速度高達 622 Mb/s 的光纖鏈路而設計,旨在驅動一對平衡傳輸的 75 Ω 同軸纜線以維持訊號完整性。(圖片來源:Maxim Integrated)

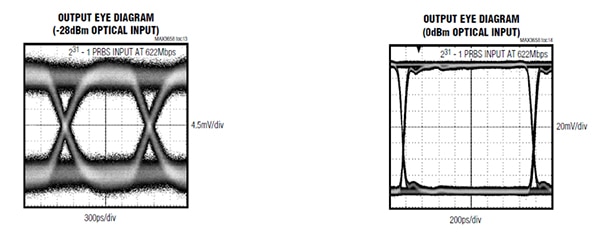

和其他運算放大器一樣,MAX3658 的傳統類型或 TIA 的規格書中都包括許多關於電流、電壓、速度、溫度等方面的效能圖。但是,由於 TIA 是為 622 Mb 的光纖鏈路而設計,並且已達到業界應用標準,因此規格書也納入了關鍵眼圖,標示出不同操作條件下所展現的效能特性 (圖 7)。

圖 7:眼圖是標準效能指數,用於分析不同光學輸入功率等級下的資料通訊鏈路。(圖片來源:Maxim Integrated)

對於需要具有固有增益的光電電晶體的應用,可選擇 Kingbright 的 APTD3216P3C-P22 NPN 矽元件 (圖 8)。與之前的光電二極體一樣,其尺寸為 3.2 × 1.6 mm。光捕捉孔眼是影響裝置效能的關鍵因素,光子捕捉元件的孔眼不見得越小越好。

圖 8:Kingbright 的 APTD3216P3C-P22 光電電晶體封裝尺寸較傳統電晶體大,這是為了捕捉更多入射光,並提升靈敏度。(圖片來源:Kingbright)

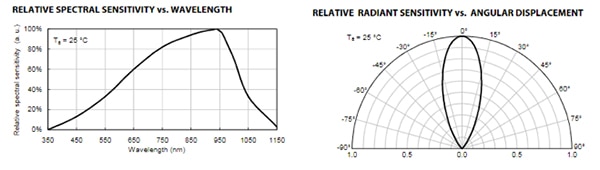

這款光電電晶體同樣與發出紅外線的 LED 光源的光譜相匹配,並具有約 ±15° 的角度靈敏度 (圖 9)。

圖 9:在提及光電電晶體等元件時,靈敏度與波長的關係以及與離軸角的關係是非常重要的規格。(圖片來源:Kingbright)

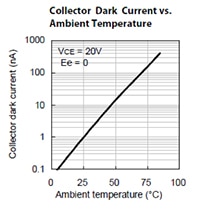

因為光電電晶體也是一種電晶體,所以有許多效能規格都對溫度很敏感。例如,在 25°C 時為 1 nA 的暗電流,在 70°C 會增加至約 100 nA (圖 10)。產品設計分析時一定要考量到這種漂移情形。

圖 10:Kingbright 的 APTD3216P3C-P22 作為一種電晶體,許多規格都取決於溫度。在本圖中,當溫度從 25℃ 升高到 70℃ 時,暗電流從 1 nA 增加到 100 nA。(圖片來源:Kingbright)

結論

光電二極體與光電電晶體之類的光學元件用於存在感測與高效能儀器,這些元件對光學資料鏈路而言是必不可少的。由於這些元件具有光電混和性質,因此通常需要謹慎全盤考量電氣、光學、機械設計問題以及專用的電子介面元件,才能有效並充分發揮其效能。

若能理解並遵循這些設計考量因素,便能正確挑選到適合的元件,為偵測、儀器與光學鏈路應用提供解決方案。

聲明:各作者及/或論壇參與者於本網站所發表之意見、理念和觀點,概不反映 DigiKey 的意見、理念和觀點,亦非 DigiKey 的正式原則。