如何使用單對乙太網路實作狀態監測

資料提供者:DigiKey 北美編輯群

2023-12-13

在工廠自動化和工業物聯網 (IIoT) 中,狀態監測 (CbM) 可提供對資產健康狀況的洞悉,以提高正常運作時間和生產力、降低維護成本、延長資產壽命並確保人員安全。感測器、診斷演算法、處理能力,以及採用人工智慧 (AI) 和機器學習 (ML) 技術的應用皆有所改進,使得狀態監測更加實用,但缺乏合適的基礎設施會限制其用於許多應用。

採礦、石油/天然氣、公用事業和製造業應用的設備通常位於缺乏電力或資料網路的地點。連接新的電源和網路纜線到這些遠端位置可能成本高昂且不切實際,尤其是狀態監測應用需要相對較高的功率和數據傳輸率。

若採用無線替代方案,則需有所取捨。例如,電池供電的感測器只能的數據傳輸率有限,使得這些設定不適合進行狀態監測。為了將最新的狀態監測功能引入這些地點,工程師需要替代基礎設施,以低成本提供可靠的電力和高頻寬網路。

10BASE-T1L 單對乙太網路 (SPE) 專為滿足這些要素所設計,可在長達 1 km 的距離內提供資料和電力,遠遠超出工業乙太網路的限制。工程師可以運用這項新技術,將複雜的狀態監測技術部署到原先無法到達的位置。

本文首先概述狀態監測和人工智慧造成的衝擊,接著說明單對乙太網路對於遠端位置的優勢。並將重點介紹單對乙太網路架構感測器的關鍵組件,以及提供選擇準則。最後,本文會回顧設計組合式資料和電力通訊介面的基礎知識,並展示如何將單對乙太網路架構的狀態監測系統整合到更寬廣的工業網路中。

狀態監測以及人工智慧和機器學習的衝擊

推動狀態監測成長的因素很多,但人工智慧和機器學習的崛起尤其值得注意。這些技術將狀態監測的運用範圍延伸至幫浦、壓縮機、風扇等旋轉設備,涵蓋更廣泛的機械,包括 CNC車床、輸送帶系統、機器人。

之所以能有這些進步,是由於人工智慧和機器學習系統可取得和解譯大量資料,包括振動、壓力、溫度、視覺資料。人工智慧和機器學習系統憑藉豐富的資料集,可以識別舊技術可能遺漏的異常行為。

若要達到這些優勢,所有相關設備都必須提供高保真度資料,因此必須重視狀態監測系統,以便為作業中最偏遠的角落提供邊緣到雲端連接 (圖 1)。

圖 1:現代狀態監測系統必須連接偏遠的營運技術 (OT) 設備與資訊科技 (IT) 系統。(圖片來源:Analog Devices)

圖 1:現代狀態監測系統必須連接偏遠的營運技術 (OT) 設備與資訊科技 (IT) 系統。(圖片來源:Analog Devices)

單對乙太網路相對於其他替代方案的優勢

若要為遠端提供服務,工程師需要一種 IT 易用的方式交付資料和電力,才能最大程度降低成本並縮減實體覆蓋區。很明顯須採用工業乙太網路解決方案,可提供每秒 100 Mbps 的典型資料頻寬,以及每連接埠高達 30 W 的乙太網路供電 (PoE)。然而,工業乙太網路的距離限制為 100 m。

單對乙太網路顧名思義是透過單對雙絞線提供乙太網路連接,而不是 100BASE-TX 的兩對雙絞線或 10BASE-T 的四對雙絞線。因此,單對乙太網路的佈線比同等的工業乙太網路佈線更小、更輕且成本更低。儘管覆蓋區縮減,單對乙太網路仍支援長達 1 km 的距離、高達 1 Gbps 的數據傳輸率、高達 50 W 的功率,以及適用於嚴峻環境的 IP67 等級連接器。

值得注意的是,單對乙太網路的最大額定值互斥。例如,1 Gbps 速度僅支援長達 40 m 的短距離作業。相較之下,在最大纜線長度為 1 km 時,數據傳輸率限制為 10 Mbps。

如何選擇用於單對乙太網路應用的乙太網路媒體存取控制層

與所有乙太網路連接一樣,單對乙太網路介面包含媒體存取控制層 (MAC) 和實體層 (PHY)。媒體存取控制層管理乙太網路流量,而實體層將纜線中的類比波形轉換為數位訊號。

許多先進的微控制器單元 (MCU) 都配備媒體存取控制層,有些還包含實體層。然而,用於邊緣感測器的低成本、低功率微控制器沒有這兩種特點。解決方式基為 10BASE-T1L MAC-PHY:以獨立的晶片實作這兩個元素,讓設計人員能夠從各款超低功率處理器中選擇。

Analog Devices 的 ADIN1110CCPZ-R7 是良好的一例 (圖 2)。此單連接埠 10BASE-T1L 收發器專為延伸範圍、10 Mbps 單對乙太網路連接所設計。ADIN1110 透過 4 線序列周邊介面 (SPI) 連接到主機;此種介面用於大多數現代微控制器。

圖 2:ADIN1110 是單連接埠 10BASE-T1L 收發器,透過 4 線 SPI 介面連接到主機處理器。(圖片來源:Analog Devices)

圖 2:ADIN1110 是單連接埠 10BASE-T1L 收發器,透過 4 線 SPI 介面連接到主機處理器。(圖片來源:Analog Devices)

ADIN1110 整合電源電壓監控和開機重置 (POR) 電路,可提高穩健性。此外,此元件搭載可編程發送位準、外部終端電阻以及獨立的接收和發送引腳,因此適合本質安全應用。

設計一個共享資料和電源通訊的介面

單對乙太網路使用稱為資料線供電 (PoDL) 的技術,由單一電線提供電源和資料。如圖 3 所示,高頻率資料透過串聯電容耦合到雙絞線,而直流 (DC) 電源則使用電感耦合到線路。

圖 3:資料線供電技術使用電感式和電容式耦合,透過單一雙絞線分別提供電源和資料訊號。(圖片來源:Analog Devices)

圖 3:資料線供電技術使用電感式和電容式耦合,透過單一雙絞線分別提供電源和資料訊號。(圖片來源:Analog Devices)

實際使用時,需要額外元件以達到穩健和容錯能力。例如,建議使用橋式整流器二極體,防止電源連接極性錯誤。同樣地,暫態電壓抑制器 (TVS) 二極體也有助於達到電磁相容性 (EMC) 的穩健。請注意,還需加上一個扼流圈,以減輕纜線的共模雜訊。

選擇狀態監測的感測器

如上所述,狀態監測可應用於多種感測模式。在這些模式中,效能和效率之間的權衡是需要考量的關鍵因素之一。

以振動感測為例,壓電感測器的效能優於微機電系統 (MEMS),但成本較高。這使得壓電感測器非常適合用於高度關鍵資產 (此類資產往往位於中心)。

相較之下,許多不太重要的資產通常位於離設施最遠的地方,因此囿於成本限制,當下未受監控。然而,仍然必須取得其資料,以提高整體系統的生產力。距離和成本敏感度的結合正是單對乙太網路架構狀態監測優異之處。此時,理所當然會選擇採用微機電系統感測器。

微機電系統感測器除了成本較低之外,還可為單對乙太網路感測器提供其他優勢。例如,與壓電感測器相比,大多數微機電系統感測器提供數位濾波、絕佳的線性度、輕量和小尺寸等特點。

接著,要在單軸感測器和三軸感測器之間進行選擇。表 1 顯示兩個典型範例,ADXL357BEZ-RL 三軸加速計和 ADXL1002BCPZ-RL7 單軸加速計的差異。

|

表 1:單軸 ADXL1002BCPZ-RL7 和三軸 ADXL357BEZ-RL 感測器在許多重要考量中進行權衡。(圖片來源:Analog Devices)

如表 1 所示,單軸感測器可提供更高的頻寬和更低的雜訊。然而,三軸感測器可以捕捉垂直、水平和軸向振動,以便更詳細瞭解資產的運作情形。單軸感測器很難識別許多故障,包括彎曲軸、偏心轉子、軸承問題和翹起轉子。

值得注意的是,單獨的振動感測器無法檢測到所有故障,即使是那些主要與振動相關的故障。在某些情況下,最佳解決方案是將單軸感測器搭配其他感測器,例如用於馬達電流或磁場的感測器。在其他情況下,最佳解決方案涉及使用兩個以上的單軸感測器。

考量到各因素的複雜性,建議對兩種類型的感測器進行實驗。為此,Analog Devices 提供 ADXL357 三軸感測器評估板和 ADXL1002 單軸感測器評估板 。

將單對乙太網路架構的狀態監測系統整合到更大的工業網路中

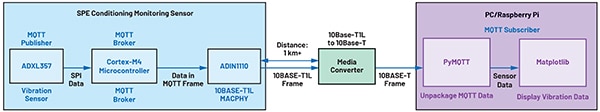

任何狀態監測系統的基本要求是提供與雲端的無縫連接。圖 4 說明如何使用訊息佇列遙測傳輸 (MQTT) 協定達成。此輕量 IIoT 訊息傳遞協定能以最少的程式碼佔用量和較低的網路頻寬連接遠端裝置。

圖 4:所示為以單對乙太網路為基礎的狀態監測架構。關鍵感測器系統組件包括感測器、低功率邊緣處理器和 MAC-PHY。(圖片來源:Analog Devices)

圖 4:所示為以單對乙太網路為基礎的狀態監測架構。關鍵感測器系統組件包括感測器、低功率邊緣處理器和 MAC-PHY。(圖片來源:Analog Devices)

大多數低成本 Cortex-M4 微控制器都適合此應用,因為幾乎所有這些晶片都具有連接感測器和 MAC-PHY 所需的 SPI 連接埠。從軟體角度來看,主要要求是有足夠的記憶體用於訊息佇列遙測傳輸堆疊、適當的即時作業系統 (RTOS) 和邊緣分析軟體。通常只需要幾十 KB 的 RAM 和 ROM。

將單對乙太網路纜線連接現有基礎設施,媒體轉換器就可以把 10BASE-T1L 訊號轉換為標準乙太網路纜線的 10BASE-T 訊框。請注意,此轉換僅更改實體格式;乙太網路封包維持不變。這些封包可在此透過任何乙太網路發送。

結論

單對乙太網路是一種變革性技術,能夠巧妙地解決遠端設備狀態監測的挑戰。其資料線供電功能係透過一條雙絞線優雅地融合電力和資料傳輸,提供一種低成本方式,將乙太網路基礎設施延伸到更遠距離。經過精心選擇 MAC-PHY 介面和微機電系統感測器,工程師可以運用其功能部署緊湊、輕量的解決方案,滿足成本效益,合理用於非關鍵資產。如此可讓人工智慧和機器學習系統達到更高層次的作業能見度,提供前所未有的洞察力。

聲明:各作者及/或論壇參與者於本網站所發表之意見、理念和觀點,概不反映 DigiKey 的意見、理念和觀點,亦非 DigiKey 的正式原則。