自動化、機器學習和區塊鏈如何帶動電子製造業的未來

資料提供者:DigiKey 北美編輯群

2023-05-23

工業 4.0 仰賴智慧自動化來製造電子產品。感測器、機器人、協作機器人、可編程邏輯控制器 (PLC) 及其他設備的自動化能力不斷增長且遍佈各處,從邊緣到雲端皆可看見。用於消費性、綠能、汽車、醫療、工業、軍事/航太及其他應用的半導體晶圓、積體電路、被動元件、封裝和電子系統,皆仰賴智慧自動化進行生產。透過統一的製造執行系統 (MES),就可從原物料一路到成品,對整條製造鏈進行即時監測、控制、追蹤和記錄。

工業 4.0 的網宇實體自動化系統可延伸超越傳統的製造活動,並且倚賴從雲端的深度強化學習到邊緣性 tinyML 等各種機器學習 (ML),來達到靈活生產、持續改進及一貫的高品質。連線層的數量不斷增加,再加上邊緣運算、工業物聯網 (IIoT) 和雲端運算的綜合運用,都對網路安全帶來越來越多挑戰。為了達到完善且健全的供應鏈管理,近期已逐漸引進區塊鏈。

本文將探討電子製造業的關鍵自動化趨勢,包括不斷增加的連線層、日益攀升的網路安全需求、正在部署的 ML 習的專用實作,以及可追溯性和 MES 如何支援即時生產指標與分析。工業 4.0 需要藉助許多技術,才能充分實現對大量客製化的承諾並兼顧高品質與低成本,本文也會檢視其中某些技術,包括 Dig-Key 如何利用眾多解決方案支援自動化系統設計人員的需求。最後,本文還會探討如何利用區塊鏈部署高度安全且遍及全企業的供應鏈管理系統。

連線層不斷增加

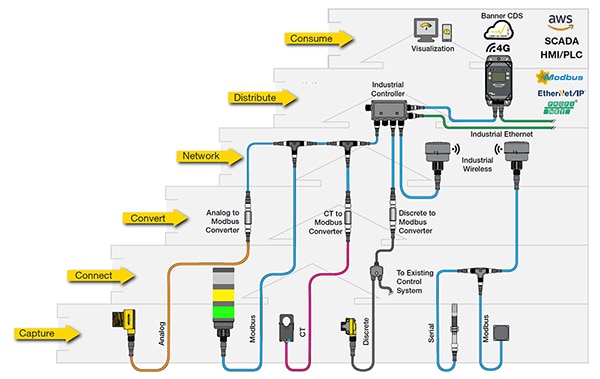

工業 4.0 中的 IIoT 包含更多有線與無線網路層,可用於感測器網路、自主移動機器人 (AMR) 及其他系統。例如,IO-Link 的開發就是為了提供簡化的有線網路連接,讓大量的感測器、致動器、指示器及其他先前未連接的傳統邊緣設備,能更輕鬆地連接至更高層級的網路,例如乙太網路 IP、Modbus TCP/IP 和 PROFINET。透過 IO-Link,這些裝置的輸入和輸出 (IO) 可在擷取後轉換成 IO-Link 協定,以利用 IEC 60974-5-2 中定義的單一條 4 線或 5 線非屏蔽纜線 (圖 1),達到 IEC 61131-9 定義的串聯連接。除了提供新的網路層來擷取更精細的工廠流程資訊外,IO-Link 還可對連接的裝置支援快速部署及遠端配置、監測和診斷,以便在工業 4.0 工廠需針對大量客製化進行線路和流程的變更時提供支援。

圖 1:利用 IO-Link,即可透過多種不同的介面將感測器和其他裝置連接至乙太網路、PROFINET 或 Modbus 網路。(圖片來源:Banner Engineering)

圖 1:利用 IO-Link,即可透過多種不同的介面將感測器和其他裝置連接至乙太網路、PROFINET 或 Modbus 網路。(圖片來源:Banner Engineering)

從感測器到機器人的各種無線 IIoT 裝置,都促使網路層的數量不斷增加。現代化工廠使用的無線協定五花八門,包括 Wi-Fi、5G、LTE 等等。例如,AMR 結合板載感測器和 Wi-Fi 連線來瞭解其所在的環境、識別可能的障礙物,並安全有效地各處移動。協作機器人 (Cobot) 的設計可配合人員運作,以提升工作效率,且通常需要無線連線能力。某些情況下,AMR 會視各項任務的需求,一併移動協作機器人 (圖 2)。

圖 2:AMR (底部) 能結合板載感測器和無線連線能力,在不同的位置移動,並可搬動協作機器人 (頂部),將其移至新的工作站。(圖片來源:Omron)

圖 2:AMR (底部) 能結合板載感測器和無線連線能力,在不同的位置移動,並可搬動協作機器人 (頂部),將其移至新的工作站。(圖片來源:Omron)

網路危險不斷加劇

隨著工業網路中使用的分層越來越多、連線裝置數量激增,安全威脅層面與網路危險也不斷增加。如今,已制定出數種工業及 IoT 專用的安全標準與測量指標,包括國際電工委員會 (IEC) 62443 和 IoT 平台的安全評估標準 (SESIP)。

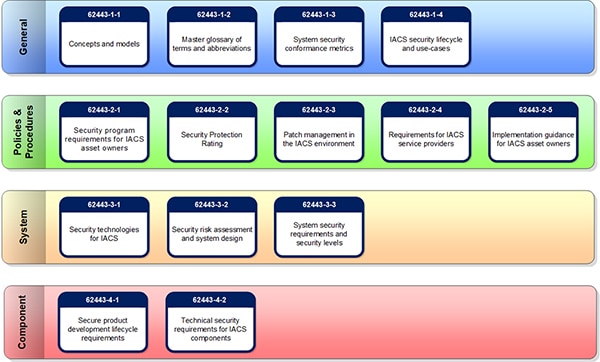

IEC 62443 是由國際自動化協會 (ISA) 99 委員會制定並通過 IEC 核准的一系列標準。IEC 62443 是針對工業自動化和控制系統 (IACS) 所制訂的一套標準,內容多達 800 多頁,並分為 14 個小節和四個階層 (圖 3)。與元件的產品開發及安全要求有關的定義章節如下:

- IEC 62443-4-1:產品安全開發生命週期要求 – 定義安全的產品開發生命週期,包括初始要求的定義、安全設計與實作、驗證與確效、缺陷與修補管理,以及停產。

- IEC 62443-4-2:工業自動化和控制系統的安全:IACS 元件的技術安全要求 – 制訂元件的安全能力,以便元件針對指定的安全等級減輕威脅。

圖 3:IEC 62443 是一套全面的 IACS 安全標準。(圖片來源:IEC)

圖 3:IEC 62443 是一套全面的 IACS 安全標準。(圖片來源:IEC)

SESIP 由 GlobalPlatform 發佈,定義了一套共用架構,可針對連線產品評估其安全性,並可因應 IoT 專用合規性、安全性、隱私與延展性的挑戰。SESIP 以安全功能要求 (SFR) 的型式,明確制訂元件和平台的安全功能。也提供強度指標,會以 SESIP「分級」形式衡量抵擋攻擊的強固性,分為 1 到 5 級;1 代表自家認證,5 則對應於廣泛的測試與第三方認證。

從邊緣至雲端的機器學習

機器學習 (ML) 是智慧自動化的關鍵推手,可支援持續的流程精進和優質產品。在工業 4.0 中,神經網路的運用是公認的機器學習技術之一。透過雲端的深度強化學習,此技術也不斷相輔相成。深度強化學習在神經網路核心中增添了目標導向的演算法架構。起初,強化學習僅限用於可一再重複的環境,例如遊戲;如今,演算法能在較模糊的現實環境中運作。未來,進階強化學習的實作可能會實現通用人工智慧。

ML 不僅限於雲端,更可遍及廠區的邊緣處。廠區工業 PC 和可編程控制器中的擴充槽,陸續添加 ML 與 AI 加速卡,以進行智慧流程控制。

微型機器學習 (tinyML) 針對低功耗應用的部署進行最佳化。tinyML 在感測器應用中的運用也迅速增加。tinyML 的有個應用範例,就是以電池或能源採集供電的邊緣裝置中的 IIoT 感測器分析。Arduino 提供微型機器學習套件,其中包含 Arduino Nano 33 BLE Sense 板;板中含有 MCU 和多種感測器,可監測移動、加速、旋轉、聲音、手勢、接近度、顏色和光強度與光的移動 (圖 4)。另外還含有 OV7675 相機模組和 Arduino 擴充板。板載 MCU 能根據 TensorFlow Lite 開源深度學習架構來實作深度神經網路,以執行裝置上推論。

圖 4:Arduino 的微型機器學習套件專為開發 IIoT 感測器應用而設計。(圖片來源:DigiKey)

圖 4:Arduino 的微型機器學習套件專為開發 IIoT 感測器應用而設計。(圖片來源:DigiKey)

即時指標和分析

即時指標和分析是智慧自動化的重要層面。可追溯性 4.0 結合了前幾代可追溯性的產品能見度、供應鏈能見度和品項能見度,並可完整提供產品各層面的歷程紀錄。此外,還包括所有機器與流程參數,並支援 整體設備效率 (OEE) 指標,能讓製造流程最佳化 (圖 5)。

圖 5:可追溯性 4.0 是一套全面的實作,可支援工業 4.0 活動的各種要求。(圖片來源:Omron)

圖 5:可追溯性 4.0 是一套全面的實作,可支援工業 4.0 活動的各種要求。(圖片來源:Omron)

可追溯性在醫療裝置到汽車與航太等許多產業中都有關鍵作用。就醫療裝置而言,法規要求提供廣泛的追蹤性與可追溯性。汽車和航太系統要追蹤的零件可能多達數萬種。不光是零件歷程紀錄;可追溯性還包括追蹤個別零件的幾何尺寸與公差 (GD&T)。藉助 GD&T,就能根據零件確切的 GD&T 值,精準地製造與安裝零件,以支援航太和汽車製造等產業進行高精密度的組裝。

可追溯性能增進產品召回的準確度和效率。如此一來,製造商就能識別所有受影響的產品,並得知各項瑕疵元件的供應商為何。

運用可追溯性,就能更快進行修正與預防措施。與產品召回一樣,在瞭解產品的完整源頭後,製造商就能針對現場產品有效地判斷和安排服務及維護活動。

可追溯性和 MES

統一的 MES 實作配合可追溯性後,就能產生可搜尋的資料庫,匯集個別產品的所有相關資訊,包括原定設計與完工結果。例如,可透過可追溯性來追蹤到貨的個別元件和材料,包括入庫品質測試資料、供應廠的位置等等,然後才開始生產。MES 會根據原定設計來驗證該資訊,然後輸入到備料活動中,並登記在製程資料庫中。

IIoT 提供的可追溯性資料在搭配 MES 後,就可支援工業 4.0 產品的大量客製化。MES 能讓正確的材料、流程及其他資源適得其所,進而確保達到最低的生產成本與最高品質的成果。此外,MES 和可追溯性能互相結合,並展示政府法規的合規性,以便稽核人員或其他人士在需要時輕鬆存取資料。

區塊鏈

區塊鏈是一種去中心化 (又名分散式) 的數位帳本系統,能以防篡改和可驗證的方式記錄多方交易。供應鏈管理等任何講究信任的交易行為,都是區塊鏈的潛在用途。當供應鏈的參與者較多時,區塊鏈能提高交易效率,並為交易提供驗證性和防篡改能力。在供應鏈活動中使用區塊鏈有許多優點,以下舉出兩個例子:

替代人工流程。倚賴簽名或其他實體驗證形式的人工紙本流程,也許能透過區塊鏈獲得改善。但也有限制,即帳本參與者的範圍必須設限且容易識別。資料庫不斷變化且有陌生客戶的貨運公司,可能就不適合使用區塊鏈。若是一群數量有限的可靠供應商且變動速度較慢,其製造活動就適合使用。

加強可追溯性。想提高供應鏈的透明度,並滿足越來越多法規與消費者資訊的要求,區塊鏈就是不錯的工具。例如,區塊鏈能支援《藥品供應鏈安全法》,以及美國食品藥物管制局的唯一裝置識別碼要求。在汽車與其他產業中,整條供應鏈的供應商都能參與執行召回,而區塊鏈就是個不錯的工具,可實作汽車業行動小組所發佈的可追溯性準則。

總結

智慧自動化是工業 4.0 的根基,其實作倚賴許多技術,包括不斷增多的有線和無線連線網路層,也因此導致網路安全威脅日益複雜。此外,機器學習的實作目前逐漸從邊緣延伸到雲端,可支援即時指標與分析功能,包括可追溯性和統一的 MES。最後,區塊鏈技術的引進就可支援資料的防竄改能力並可進行驗證。

聲明:各作者及/或論壇參與者於本網站所發表之意見、理念和觀點,概不反映 DigiKey 的意見、理念和觀點,亦非 DigiKey 的正式原則。