微型揚聲器外殼的最佳設計實務

2019-10-03

微型揚聲器外殼不但能保護揚聲器不受意外損壞,還能提高音量。使用者只要瞭解本文所述的正確設計揚聲器外殼的基礎技巧,就能著手改善預定應用的音效表現。

基本的揚聲器構造

揚聲器的基本構造包含幾個部分。線圈是所有揚聲器的核心,置放在永久磁鐵的磁極之間,然後貼在隔膜上。隔膜的懸吊方式能使其自由地前後移動。線圈在接收到電氣訊號時,會在磁場中移動並帶動隔膜移動。這個動作會在揚聲器前後側形成氣壓波傳遞,進而被偵測為聲音。但是,這些壓力波彼此異相,因此可能會部分地或完全地相互抵消。這就要靠正確設計的揚聲器外殼,來加強由這些異相壓力波所降低的聲級。

圖 1:基本的揚聲器構造 (圖片來源:Same Sky)

圖 1:基本的揚聲器構造 (圖片來源:Same Sky)

微型揚聲器外殼基本原理

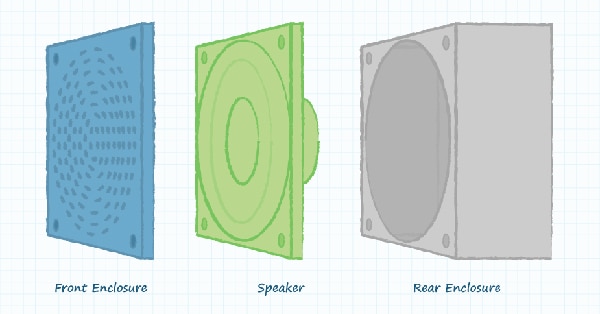

外殼前腔的任務是保護揚聲器實體,同時儘量降低揚聲器預期聲音的衰減。前腔的構造通常包括紗網或具有孔洞的實心板。孔洞樣式大約與揚聲器尺寸相同,只要最少移除實心板 20% 的面積,就能有效傳播聲音。此外,也須留意外殼前側與揚聲器之間的間隔。在大多情況下,1 至 2 mm 的間隙就能防止揚聲器隔膜在移動時觸及外殼前側。

對於微型揚聲器的後側外殼,設計人員應建立一個氣密腔,以防止後側聲壓波的幅射傳遞。為達成此目的,可在腔內放置吸音材料,或選用堅硬材質製作外罩,讓聲音無法輻射傳遞出去。在某些後側外殼設計中,可以使用後側壓力波來改善前側聲波。不過,這是適合更複雜應用的最佳實務。

圖 2:揚聲器外殼的前後側 (圖片來源:Same Sky)

圖 2:揚聲器外殼的前後側 (圖片來源:Same Sky)

有關後側外殼設計,下一個要考量的是外殼尺寸 (容積) 和壓力變化間的微妙平衡關係。對於採取微型揚聲器的微型應用,經常需要較小容積的後腔,但這會使揚聲器隔膜在移動時,產生較大的氣壓變化。而這些氣壓的變化,最終會限制隔膜的移動,進而又會限制揚聲器產生的聲音。依照經驗法則,揚聲器的直徑是決定後腔深度的良好基準,以便將氣壓變化減至最小,同時使微型揚聲器應用保持所要求的小尺寸。但是,在重視深度的應用中,可以增加後腔的面積並同時減少深度,以保持相同的容積。

微型揚聲器外殼安裝

微型揚聲器的安裝也是決定產品最終音質的重要因素。外殼的前後側應與揚聲器緊密結合,揚聲器則穩固地安裝在兩側之間,且作為後側外殼構造的一部分。這不僅將有助於減少聲音透過外殼後側傳播,也能防止產生嘎嘎聲。高密度泡棉能進一步輔助,建立牢固而緊密的接合。

結論

無需依賴音響專家,即可改善所選揚聲器或微型揚聲器的音質。只要瞭解以上簡述的基本準則,工程師就能在自己的設計中創造出優質的音效。Same Sky 推出一系列微型揚聲器選項,封裝尺寸小至 10 mm 且淺至 2 mm,可讓設計過程更加輕鬆。Same Sky 亦提供封閉式揚聲器產品線,經過最佳化達到最佳的聲音品質及簡化的設計整合流程,為工程師提供無須自行設計外殼的聲音輸出選項。

圖 3:Same Sky 微型揚聲器提供各式封裝類型 (圖片來源:Same Sky)

圖 3:Same Sky 微型揚聲器提供各式封裝類型 (圖片來源:Same Sky)

聲明:各作者及/或論壇參與者於本網站所發表之意見、理念和觀點,概不反映 DigiKey 的意見、理念和觀點,亦非 DigiKey 的正式原則。